Patrimoine

Les moulins

- Généralités

- La vie des meuniers

- Le glossaire du meunier

- Le moulin l'Abbé

- Le moulin de Chef du bois

- Le moulin de Damany

- Le moulin Jaouen

- Le moulin de Kerascoët

- Le moulin de Kercaradec

- Les moulins de Kerduel

- Le moulin de Kerfany

- Le moulin de Kerglien

- Le moulin de Kergoustance

- Le moulin de Kerimel

- Le moulin de Kerloshouarn

- Le moulin de Kermeurbras

- Le moulin de Kermoulin

- Le moulin de Kernon largoat

- Le moulin de Kernon larmor

- Le moulin de Kerseller

- Le moulin de Kervardel

- Le moulin de Kervéligen

- Le moulin de Kervignac

- Le moulin de Keryoualen

- Le moulin de Petites Salles

- Le moulin de Poulvez

- Le moulin de Quililen

- Le moulin du Roziou

- Le moulin de la Villeneuve

- Le moulin du Duc

- Le moulin du Hirguer

- Les moulins Marion

- Le moulin mer

Les moulins

Novembre 2020 |

|

|

Et autres petits moulins sur l’ancien domaine ducal

Le moulin du Duc, comme l’indique son nom, était une possession des ducs de Bretagne. Le duc Jean 1er (1217-1286), dit Le Roux, avait fait construire lors de son règne (1237 à 1286) une muraille autour de ses terres, allant du château de la forêt de Clohars jusqu’au Bélon. Les manoirs de Quilimar et des Salles ainsi que le moulin « du Duc » étaient à l’intérieur de ces murailles, appelées plus tard « le mur du Roi ».

Situé sur la rive gauche du Bélon, le moulin était alimenté par l’eau d’un vaste étang de 70,80 ares, avec une chute d’eau de 3 mètres. Deux roues à augets dans un premier temps, puis trois vers 1860.

Extrait du cadastre de 1832, section C1

- Autres moulins sur l’ancien domaine ducal :

![]()

Sur le domaine ducal existait aussi un autre moulin à eau, bien plus modeste que le moulin du Duc, situé sur le ruisseau qui arrose les Petites Salles et se jette dans le Bélon à hauteur du Guilly. Très ancien, il n’existait déjà plus en 1832, et seules quelques parcelles dont les noms font allusion à l’ancienne chaussée (barrage) d’une retenue d’eau, témoignaient alors de son existence antérieure : parcelle C 580 ar chasser (la chaussée), parcelle C 581, Lannec ar chausser (la lande de la chaussée), parcelle C 582 Prat ar pont (le pré du pont), parcelle C 583 Lannec ar stanc (la lande de l’étang), parcelles C 737 à 739 Lannec ar pont (la lande du pont). (Moulin N° 57 Chassain).

Toujours à l’intérieur de cette muraille, il y eut à Kervardel un autre moulin, à vent cette fois. Quelques noms de parcelles l’évoquent encore en 1832, (D 168, 171, 175 et 176 : Ros ar vilin (le coteau du moulin). (Moulin N° 79 de Chassain), mais il n’existait déjà plus alors.

Enfin, dans le sud de cet ancien domaine ducal, un autre petit moulin à eau a existé à Quililen, dont on pouvait encore voir les traces en 1975 (1). Sur le cadastre de 1832, trois parcelles, E 973, E 974 et E 975, en bordure du petit cours d’eau, sont nommées Parc ar scluz (champ de l’écluse).

![]()

- Le moulin du Duc, propriété des ducs de Bretagne, puis des rois de France.

Au retour d’une croisade, en mars 1271, le duc Jean 1er le Roux fait avec les Bénédictins de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé une « association universelle des produits de fief » qui lui donnera le droit à la moitié des revenus que l’abbaye retirait de ses différents fours et de ses six ou sept moulins. C'était un peu le partage du lion, car il n'apportait, par exemple, dans la communauté, qu'un moulin et un four. (2)

Seuls donc les revenus sont partagés, chacun restant propriétaire de ses biens.

En 1619, le bail à ferme du moulin et de ses dépendances doit être renouvelé ; le conseiller du roi le fera adjuger au plus offrant pour six années consécutives. (3)

Puis, lors de la réformation du domaine du roi à Quimperlé (1678-1682) le Parlement rend un arrêt, le 26 mars 1682, qui va mettre fin à un conflit qui dure depuis 1670, entre l’abbaye de Sainte-Croix et la Couronne, à propos de la juridiction de Quimperlé et des droits de l’abbaye : les droits domaniaux sur les moulins et fours de Quimperlé restent partagés entre le roi et les religieux, mais ceux du Moulin au Duc en la paroisse de Moëlan, situé au bas de la chaussée d’un étang appartenant à sa Majesté, autrefois appelé moulin de Coat-Savé, appartiennent en entier à sa Majesté. (4)

Vers 1700, le moulin était affermé pour 680 livres. (5)

La partie de l’ancien domaine ducal qui comprenait les lieux nobles des Salles, [dont Coat-Savé], et les terres roturières de Portz-Moëlan est restée à la Couronne jusqu’à la Révolution. (6)

- Le moulin du Duc après la Révolution

Le 26 Pluviôse de l’an II (février 1794) le sieur Billette se porte acquéreur du « Moulin cy devant du Duc », consistant en la maison principale, deux écuries, un courtil, l’étang contenant trois journaux et demi, la pêcherie et le four appartenant aux ci-devant Bénédictins de Quimperlé, ledit moulin et dépendances provenant du clergé (7). Le bien est adjugé à Vincent Honoré Marie Billette (1763-), receveur des finances à Quimperlé, pour la somme de 15 200 livres.

Les Bénédictins avaient-ils récupérés des droits sur le moulin ? Y aurait-il eu confusion quant aux ci-devant propriétaires en cette période troublée postrévolutionnaire ?

En outre, la superficie de l’étang, dans l’acte d’adjudication, indique 3 journaux et demi, soit environ 170 ares. Cela semble beaucoup. En 1832, le cadastre indique 70,80 ares.

- Les meuniers

Et pendant les temps où propriétaires et fermiers débattent de leurs droits et des revenus de leurs moulins, les meuniers continuent à les faire tourner.

Au moulin du Duc, voici quelques noms de meuniers :

Fin XVIIe siècle, Guillaume Furic et Jeanne Guimarch

Du tout début XVIIIe à 1736, Jan Le Pennec (1659-1719) marié à Marie Le Thoër, puis à Anne Bréchart (1671-1738), Luc Le Millour (1695-1760) et sa femme Michelle Kermabon (1693-1752), puis François Le Mouzer (1693-1734) et Marie Le Borgne (1700-1744)

En 1737, c’est le meunier Louis Le Marrec (1700-1760), marié une première fois à Marie Le Borgne, puis à Marie-Jeanne Le Gag. 23 ans après, il décède au moulin, en 1760.

Suivent quelques années d’ « interim » entre 1761 et 1768, après le décès de Louis Le Marrec, assuré par le meunier Guillaume Le Pennec (1732-1773), marié à Louise Brabant (1739-1789).

Puis, à partir de 1768, Noël Le Marrec (1746-1787) est en âge de succéder à son père, Louis.

- Une fratrie de meuniers : la famille Le Marrec

La famille Le Marrec est un bel exemple d’une fratrie de meuniers. En effet, plusieurs des enfants de Louis Le Marrec sont meuniers ou mariés à des meuniers : Noël (1746-1787), marié à Marie-Jeanne Tanguy (1738-1803), au moulin du Duc, Anne (1748-1825), mariée à Yves Lolichon (1741-1787), meunier au Moulin de La Villeneuve, Jean-Joseph (1751-1784) marié à Marie Evenou (1750-1797), meunier au Moulin mer, Marie-Jeanne (1753-1774), mariée à Thomas Limbourg ( 1736-1795), d’une famille de minotiers, meuniers et marchands de grains de Pont-Aven, et enfin Catherine (1757-) , mariée à Charles Evenou ( 1754-1812), meunier au moulin de La Villeneuve.

Arrive la Révolution et le moment où le moulin est vendu (en 1794) en tant que bien national à Vincent Honoré Marie Billette. Le meunier Jean-Baptiste Calvar (1770-1802), et sa femme, Marie-Noëlle Le Marrec (1777-1820), fille de Noël, quittent le moulin en 1799 pour s’installer au bourg, en tant que débitant de cidre et aubergiste. Jean-Baptiste sera maire de Moëlan l’an IV de la République (1799).

En 1811, le meunier est Jean-Marie Le Joliff (1779-1833), marié à Marie-Louise Le Bloa (1782-1841). Le moulin appartient toujours à la famille Billette. (8)

- La Famille Eon, dynastie de meuniers

Son successeur est Mathurin Eon (1792-1848), au moulin en 1823, avec sa femme Marie-Thérèse Le Puillandre (1793-1859). Ils arrivent de Quimperlé où sont nés leurs quatre premiers enfants. Mathurin est fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de meuniers (moulin Radenec à Pont-Scorf, moulin de la Motte à Quimperlé). Neuf autres enfants vont naître au moulin du Duc. Plusieurs deviennent eux aussi meuniers : Jeanne-Perrine (1817-1872), meunière, mariée à Guillaume Le Doeuff (1815-1872), de Riec, Marie-Renée (1817-1872), meunière, épouse François-Julien Calvar (1816-1860), meunier et boulanger, Marie-Rose (1823-1843) mariée au meunier Vincent Le Pennec (1822-1861) de Guidel, Marie-Thérèse (1826-après 1876), Victoire, dite Victorine, (1828-1897), Marie-Perrine (1833-après 1888) qui épouse en 1876 le meunier Jean-Marie Limbourg (1842-1888), de Riec. Parfois des domestiques, valets ou garçons meuniers (Marie-Louise Brabant, servante, Jacques Penglaou, Etienne Josse et Jean Lolichon, valets) vivent sous le même toit et apportent leur concours à la bonne marche du moulin.

Mathurin est un personnage honorablement connu, élu en 1833 au conseil municipal de Moëlan. [...] Mathurin s’entend fort bien avec son proche voisin, Jean-Louis Madic du Moulin à mer. Fréquemment, ils font route de concert pour aller déclarer naissances et décès, témoins l’un pour l’autre et ensemble pour des voisins. A leur décès, l’entente des meuniers disparaît. [...] Trois des filles [de Mathurin] tinrent ensemble l’ « usine à blé » à partir des années 1860. (9)

En 1861, le meunier du moulin du Guilly, François Madic, fils de Jean-Louis, se plaint des difficultés à travailler car son moulin, en aval de celui des demoiselles Eon, ne reçoit pas assez d’eau pour pouvoir travailler. L’installation d’une roue supplémentaire à chaque moulin est quelque part aussi à l’origine de la mésentente.

Marie-Thérèse, Victorine, Perrine Eon d’une part, François Madic de l’autre, vont, pendant 8 ans, contester les diverses décisions administratives.

Mais il n’y avait pas que les histoires d’eau et de roues à défrayer la chronique. L’accueil au moulin pouvait aussi être chaleureux, et le visiteur bienvenu.

De 1832 à 1882 le moulin du Duc, est le plus important de Moëlan. La valeur de l’impôt, 300 francs, est de loin la plus élevée des moulins. (40 francs pour le moulin de Damany, 50 francs pour celui de Kervéligen, 75 francs pour Moulin l’Abbé, 120 francs pour celui de Kerzeller et 225 francs pour le Moulin du Guilly)

L’existence d’une ferme occupait aussi les meunières. En 1886, Victorine Eon remporte les premiers prix « Préparation des beurres » et « Vaches laitières », au concours agricole de Moëlan.

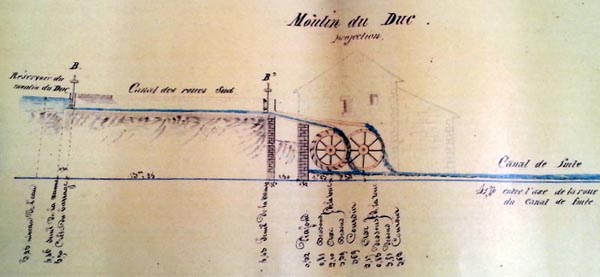

Extrait du plan d’ensemble de 1862

Profil

En 1889, les sœurs Eon mettent en vente le moulin. Sans succès.

En 1889, les sœurs Eon mettent en vente le moulin. Sans succès.

En 1891, Thérèse est toujours déclarée propriétaire et vit au moulin avec Victorine, Perrine et leur frère Mathurin, mais ils font exploiter le moulin par une famille de meuniers avec qui ils cohabitent : Yves Bourhis (1861-1849), sa femme Marie Louise Tallec (1867-1948), tous deux nés à Riec, leurs deux enfants, Yves et Jean, et trois domestiques.

Ils deviennent propriétaires du moulin et de sa maison en 1904 en l'achetant 30 000 francs à Marie Perrine Eon. [Barbe 1904-229]. A partir de 1911, leurs enfants Jean et Anne sont eux aussi meuniers. Ils emploient toujours deux ou trois domestiques. En 1926, c’est Jean (1891-1974) et son épouse Marie Boulic (1893-1944), née à Quimperlé, qui gèrent le moulin. Leurs parents et leur sœur vivent avec eux, ainsi qu’un domestique, Germain Le Doze (1903-). Dix ans après, c’est une meunière qui aide au moulin, Julia Garnier (1919-1998).

Jean Bourhis, Marie Boulic et leur fils Francis

Jean Bourhis vend son bien en 1962 à M. Furic, marchand de biens à Bannalec. Francis Bourhis reste au moulin jusqu’en 1963, quand M. et Mme Charles Mayen, demeurant à la Ménitré (Maine-et-Loire) rachètent le moulin et sa maison.

- « Les Moulins du Duc »

Charles Mayen est un ancien chef lyonnais. « Le moulin Duc », comme on disait alors, devient une auberge qui ouvre ses portes au début de l’été 1964. Les roues du moulin n’existant plus, M. Mayen en fait refaire une en 1965 par un artisan de Bannalec.

|

|

Photos Loïc le Doeuff, 1965

Photo C. Mayen

En 1967, un nouvel étang est creusé, face au moulin. Les inondations étaient fréquentes, la rivière débordait en envahissant la salle à manger du bas.

En 1968, le moulin change de propriétaire et est acheté par M. et Mme Robert Quistrebert. Ils terminent le creusement du nouvel étang et le font agrandir. La rénovation des premiers bâtiments, transformés en chambres, est confiée aux Le Doeuff, père et fils, maçons. Loïc Le Doeuff est apprenti aux fourneaux. L’inauguration de la nouvelle auberge « Le Moulin du Duc » fut une fête monstre, avec des centaines d’invités. Quelques années plus tard, en 1975, Robert Quistrebert achète un second moulin, le Moulin mer, après le décès de Madame Lopin, veuve du dernier meunier. Les « Moulins du Duc » sont nés.

Louise Tanguy, qui servait en costume de Pont-Aven.

Photo Loïc le Doeuff

« Les Moulins du Duc » connaîtront la visite de plusieurs personnalités, comme par exemple la reine-mère d’Angleterre en juin 1990.

En 1998, l’établissement est fermé, puis mis en gérance. Le chef en est alors Thierry Quilfen, qui va acheter le domaine en 2001, année du décès de Robert Quistrebert. Au Moulin du Duc, on compte alors un restaurant de quatre salles, 16 chambres et une piscine, auxquelles s’ajoutent 7 chambres et 4 appartements dans le deuxième moulin, Moulin mer. 25 personnes sont employées.

.jpg)

Le moulin du Duc en 2009

En 2010, l’établissement connaît un nouveau changement de propriétaires. M. et Mme Jouault achètent « les Moulins du Duc » et donnent un nouvel essor au complexe hôtelier, où ils ouvrent un spa, sous la gestion d’Isabelle Martin.

En 2017, l’établissement, « Les Moulins du Duc » fête ses 50 ans.

Au début de 2020, les Moulins du Duc sont à nouveau proposés à la vente.

![]()

Remerciements à Youenn Flécher et à Loïc Le Doeuff pour leurs témoignages et dons de photos, à Françoise Delarbre pour l’aide à la lecture d’anciens manuscrits, à Philippe Dréno qui ne compte plus les heures passées aux Archives départementales de Quimper, à Didier Loizon, constamment sollicité pour des questions de généalogie.

![]()

(1) Meuric-Phiippon, Gabrielle, Moëlan en Cornouaille, 1975, p. 122

(2) De Blois, M.-A., Notice historique sur la ville de Quimperlé, Quimperlé, 1881

(3) Fonds de Lépinau, cote 105 J 245, Archives départementales du Finistère

(4) Audran, F., Bulletin de la société archéologique du Finistère, 1884

(5) Léon Maître, Domaines de Bretagne dépendant de la couronne royale avec leur évaluation, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest,1928, 38-1 p.201

(6) Meuric-Phiippon, Gabrielle, op.cit, p. 84

(7) Répertoire des procès-verbaux de vente des biens nationaux ; cote 1 Q 346 , Archives départementales du Finistère

(8) Colliou-Guermeur, Marie-Claude, Terres et gens du Bélon 1789-1920, 2003, p.77.

(9) Id. p. 81.