Histoire

Guerre d'Indochine

Guerre d'Indochine (1945-1954)

Les Conan de Kervégant : un père et ses deux fils dans la guerre d'Indochine

Bernard Boudic

Henri Conan, le sous-lieutenant tué en Indochine en 1954. Son père Henri, officier-marinier, sur une canonnière patrouillant sur le Yang Tse Kiang, rappelé en 1939 en Indochine sur le dragueur « Béryl ». Son frère cadet, Jean, volontaire à 20 ans pour l’Indochine. Entre eux trois, l’Indochine comme trait d’union…

Une canonnière sur le Yang-Tsé

Né le 2 novembre 1904, Henri Conan, père, entre dans la Marine à 16 ans. A l’école des apprentis-mécaniciens de Lorient, il obtient son diplôme, spécialité « soudeur électrique ». Affecté à la flottille du Rhin du 3 mars 1923 au 1er avril 1925, au moment de l’occupation de la Ruhr, il complète sa formation en 1925 pendant cinq mois à l’école des mécaniciens-chauffeurs de Toulon. Il est alors affecté sur le contre-torpilleur « Tempête » (20 septembre 1925 – 1er janvier 1927) puis quelques semaines sur le croiseur-cuirassé « Edgar-Quinet » (158 m de long, capable d’embarquer près de 900 hommes et doté d’un armement impressionnant), à l’époque mis en réserve à Toulon et transformé en navire-école d'application en remplacement de la « Jeanne d'Arc ». Puis, ce seront l’aviso « Toul » (2 mars 1927 – 1er janvier 1928) et le torpilleur « Intrépide » (29 juillet 1928 – 5 février 1929) devenu dragueur rapide en novembre 1926 et affecté en 1928 à l’escadre d’instruction.

Henri Conan père

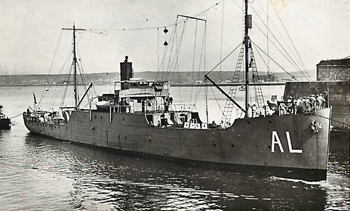

Le voilà, enfin, en Extrême-Orient, bien loin de Toulon et de Lorient, sur le dragueur « Alerte » reconverti en canonnière. Pendant vingt mois (18 avril 1929 – 18 novembre 1930), il va patrouiller sur le Yang-Tse Kiang, le fleuve bleu, entre Shanghaï et Hankou (Wuhan), assistant sans doute aux terribles inondations de l’été 1930 qui durèrent deux mois, provoquant d’énormes pertes humaines et matérielles. Sur le Yang Tse Kiang, où elle possède deux concessions, une à Shanghai (450 000 habitants, dont 1 500 Français) et une à Hankou (10 000 habitants dont 70 Français), la France assure l’administration et la défense non seulement de ses ressortissants, mais aussi de toutes les missions catholiques. La permanence sur les 1 100 km du Bas-Fleuve est assurée par la canonnière « Alerte » qui a fort à faire : Chiang Kaï Shek a pris Shanghaï en mars 1926 et contrôle les régions du sud, mais il doit encore se débarrasser de nombreux « seigneurs de la guerre », pirates et brigands, qui font la loi sur le fleuve bleu et se défaire du poids des communistes qui chassent les missionnaires. Des souvenirs de cette affectation lointaine ornent encore quelques étagères à Kervégant…

Canonnière "Alerte"

Prisonnier en Afrique du Sud

Suivirent, entrecoupés de périodes au 3e dépôt (Lorient) et au 5e dépôt (Toulon), quatre embarquements sur le paquebot « Vulcain », le torpilleur « Fougueux », le contre-torpilleur « Gerfaut » et le cuirassé « Paris ». Le 15 novembre 1937, Henri Conan (père) était rendu à la vie civile après 17 ans de services. Il est promu maître le 1er janvier 1939. Neuf mois plus tard, la guerre à peine déclarée, la Marine le rappelle. Il rejoint pour un mois le paquebot « Athos » affecté à la ligne d’Extrême-Orient avant d’embarquer pour l’Indochine où il passe sept mois et demi sur le dragueur « Beryl », un cargo réquisitionné par le gouvernement de Vichy, pour surveiller notamment le golfe de Siam à partir du cap Saint-Jacques. Suivra une période sur laquelle son livret individuel de réserviste de l’armée de mer est muet. Henri Conan quitte le « Béryl » en août 1940 pour rejoindre l’unité Marine de Saïgon jusqu’au 3 décembre 1940. Il prend quelques semaines plus tard, un transport de troupes qui quitte l’Indochine sous la pression des troupes japonaises. Celles-ci ont profité de la défaite de la France devant les troupes nazies pour envahir l’Indochine. Mais, au large des côtes sud-africaines, il est arraisonné par la marine britannique et conduit à Durban où les marins français, considérés comme vichystes, seront gardés prisonniers avant d’être enfin rapatriés. Pour Henri Conan, c’est le dernier épisode. Le 18 avril 1941, il est démobilisé et il rentre à Moëlan après 18 ans et près de six mois de marine. Il a passé 16 mois en Extrême-Orient, dont 8 mois en Indochine.

Volontaire pour l’Indochine

Tandis que son frère Henri décide de s’engager dans l’armée, Jean rentre le 1er octobre 1947 à 15 ans et huit mois à l’école des mousses, alors établie au château du Dourdy à Loctudy. Un an plus tard, il donne le concours interne d’entrée à l’école de maistrance puis suit le cours de canonnier centraliste (précurseur d’électricien d’armes) sur le vieux cuirassé « Lorraine » à Toulon. Le voilà bientôt quartier-maître-chef, embarqué sur le croiseur « Georges Leygues » (avril 1950 – juillet 1951). Une affectation plaisante qui le fait toucher Alger, Casablanca, Dakar, Abidjan, Pointe-Noire puis la mer du Nord. Mais le besoin d’aventure – il n’a que vingt ans – et les récits des anciens qui ont déjà fait campagne, le pousse, avec deux camarades, à se porter volontaire pour l’Indochine. A Marseille, il embarque en août 1951 sur le « Félix-Roussel » qu’empruntera son frère près de trois ans plus tard. Après trois semaines de navigation, il touche le cap Saint-Jacques avant de remonter la rivière de Saïgon.

Jean Conan en janvier 1952 à Vinh-Long sur le toit de son engin d'assaut. Il vient d'être nommé second-maître.

Affecté dans la « marine kaki » (Flottille Amphibie Indochine Sud, FAIS) il est dirigé vers la 19e section d’engins d’assaut basée à Vinh Long sur le Mékong au sud de la plaine des Joncs. Elle comprend deux « engins¨d’assaut », de 11 m de long, 1,15 m de tirant d’eau, quatre ou cinq membres d’équipage, blindés et partiellement couverts d’un toit, dérivés des LCVP américains. L’un est le « bateau-amiral » où prend place le « pacha » de la section qui peut être un enseigne de vaisseau ou un maître bosco, fusilier ou canonnier. L’autre est le « sectionnaire » avec pour patron un quartier-maître-chef. Armement : un canon de 20 mm à l’avant ; une mitrailleuse à l’arrière, une sorte de mortier, deux fusils-mitrailleurs, trois pistolets-mitrailleurs, des fusils MAS dont deux lance-grenades.

Engins d'assaut à couple

Attaqués au bazooka

On vit, on mange, on dort à bord. Missions : protéger les postes, accompagner les jonques de ravitaillement, se joindre aux opérations menées par la Légion, l’infanterie coloniale, les spahis, et même les Dinnassaut (divisions navales d’assaut)… Les moments de repos sont brefs et la vigilance est de mise : les « allumages » sont fréquents. Comme en janvier 1952 près du poste de Marché 17 dans la plaine des Joncs : « Notre engin essuie à tribord arrière un tir de bazooka qui perce le blindage, pénètre dans le compartiment moteur où il explose. Un incendie se déclare aussitôt dans le local de vie. Tandis qu’un quartier-maître se saisit d’un extincteur, j’arrose la berge au lance-grenades. Un matelot canonnier tire quelques rafales du canon de 20 ».

« Soudain, le patron de l’engin, le quartier-maître Balcon, appelle à l’aide : il était à la barre, juste au-dessus du moteur ; une colonne de feu lui a labouré le dos et l’a projeté dans le fleuve. Je saute et le maintiens hors de l’eau jusqu’à ce que le matelot Burgard nous hisse à bord. Heureusement le LCM 42 qui nous suivait et arrosait la berge de tous ses feux ramène Balcon, sérieusement brûlé, à Marché 17. Notre engin fait eau. Nous compensons par du lest. Rétrospectivement, la trouille est là… ». En rentrant à Vinh Long, bonne nouvelle : « J’ai tout juste vingt ans et j’apprends que je suis nommé second-maître. C’est du coup, la fin de mon séjour sur le Mékong. » Destination : Quang-Khé.

Une salve d’honneur pour un second-maître de 20 ans

Ce village de pêcheurs à l’embouchure du Song-Giang, à 30 km au nord de Dong-Hoï, est le dernier poste avancé de la FAIS : un mirador, quelques bâtiments, un commando de supplétifs, un appontement, deux engins d’assaut et un LCM… en plein territoire ennemi. « Je deviens le patron des engins d’assaut. Les troupes Vietminh sont partout, superbement armées, entraînées, encadrées et endoctrinées. Les accrochages sont sérieux : Nous sommes les cibles parfaites de leurs tirs de mortier. Nous recevons le renfort des deux engins d’assaut et du LCM jusque-là basés à Dong Hoï. Vers la mi-mai 52, je commence souffrir d’une infection des oreilles et d’une sévère amibiase. Je suis hospitalisé à Dong Hoï puis à Tourane (aujourd’hui Da Nang) ».

« A mon retour à Quang Khe, je reconnais à peine le poste. La nuit du 30 au 31 mai 1952, les Viets ont attaqué en force : deux morts et quelques blessés légers chez les marins. Eux aussi blessés, les deux sergents des supplétifs sont faits prisonniers. L’un d’eux sera libéré au bout de neuf mois, l’autre réussira à survivre à 27 mois de captivité. Mon absence ayant été plus longue que prévu, le « pacha » a dû me trouver un remplaçant. Je me souviendrai toujours de mon départ : alors que je me trouve sur la jonque qui va me descendre à Dong Hoï, mon équipe des engins fait tirer au canon de 20 trois salves d’honneur. Un moment formidable, surtout quand on n’a que vingt ans et quelques mois. »

Du « Jean Bart » au « Richelieu »

« A Saïgon, je suis affecté à la compagnie de protection de la FAIS. Un poste sans risque. Mais je demande à retourner sur le terrain. Refus du médecin. Je reviens à la « marine blanche » et suis affecté sur le patrouilleur côtier « Trident » où je me heurte à un commandant ignoble. Mes notes dégringolent. Je devrai attendre mon affectation sur le « Forbin » pour les voir remonter et pouvoir présenter le concours du BS que je réussirai à la première place. » Pour le moment, retour à Marseille, où la légion doit faire reculer les manifestants du parti communiste qui dénoncent à grands cris la « guerre coloniale ».

Viennent ensuite le destroyer d’escorte « Marocain » (janvier–octobre 1954), le cuirassé « Jean-Bart » à Toulon pour un cours de remise à jour de spécialité canonnier (novembre 54 –janvier 55), l’embarquement à Toulon sur le cuirassé « Richelieu » (février 55 – septembre 57) qui regagne Brest pour être retiré du service actif, puis l’escorteur d’escadre « Forbin » (octobre 57 – octobre 59), avant le cours de BS canonnier (octobre 59 – mai 60) sur le « Jean-Bart » à Toulon, et une affectation à Lorient (juin 60 – septembre 61), sur l’aviso-escorteur « Victor-Schoelcher » pour armement et essais avant son entrée en service actif.

La brigade qui n’existait pas

En octobre 1961, Jean Conan est promu maître. Et c’est la nomination-surprise : lui, le marin, est affecté à terre en Algérie à une mystérieuse 123e brigade interarmées. Seuls, un petit groupe d’experts sait qu’elle a remplacé le Centre de coordination interarmées dissous par crainte d’infiltrations OAS, et exerce des missions de renseignement contre le terrorisme du FLN. Alger, Oran, Mostaganem, terminus Mascara. « Une petite antenne de huit hommes commandée par un lieutenant de l’infanterie coloniale : moi-même, un sergent aviateur, un sergent artilleur, deux chauffeurs, deux interprètes. Mars 1962 : nous quittons la région de Mascara devenue « trop dangereuse » pour Tlemcen où nous somme « nommés » employés momentanés de la sous-préfecture de Marnia (26 km à l’est, aujourd’hui Maghnia). Nous faisons presque tous les jours la route très dangereuse de Tlemcen vers le no man’s land situé entre Marnia et Oujda (Maroc) où les Algériens de retour du Maroc sont interrogés et photographiés ».

Ce furent des mois extrêmement éprouvants, sans contacts avec les proches, sans un jour de permission, l’œil constamment aux aguets, une réputation de tortionnaires qui colle à la peau, et les « amis » qui ne veulent pas croire à l’existence de cette 123e brigade « qui n’existe pas », mais qui est forte de près de 3 000 hommes. Le 15 juin 1962, c’est enfin le retour. Avec une satisfaction au moins : la bienveillance d’un capitaine qui lui accorde de très bonnes notes : « Ici tout le monde a eu peur. Vous étiez repérés physiquement. Vous pouviez vous faire descendre n’importe où, n’importe quand. Et puis évidemment pas de décorations dans nos services spéciaux ».

Début septembre 1966, Jean Conan rejoint le Centre de formation maritime d’Hourtin. Il retrouvera la mer deux ans plus tard à sa demande (octobre 1964 – mars 1966) sur l’aviso-escorteur « Commandant Rivière » pour vingt mois de croisière dans l’Océan Indien. Et c’est à nouveau le CFM d’Hourtin (juillet 1966 – juillet 1969), cette fois comme premier-maître. Sa carrière s’achève : de septembre 1969 à avril 1972 (2 ans et demi), il est affecté pour finir à la compagnie de protection de la base navale de Brest. De sa carrière militaire dans les deux guerres qu’a faites la France après 1945, près de 25 ans au total, il a seulement ramené la Médaille militaire, la croix de guerre des TOE, la médaille commémorative « Algérie »… et pas mal d’amertume.