Les Moëlanais

Les marins

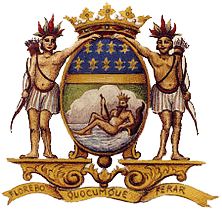

La Compagnie des Indes Orientales

La Compagnie des Indes orientales – plus précisément Compagnie française pour le commerce des Indes orientales – est une compagnie commerciale créée par Colbert en 1664 dont l'objet était de « naviguer et négocier depuis le cap de Bonne-Espérance presque dans toutes les Indes et mers orientales », avec monopole du commerce lointain pour cinquante ans.

La Compagnie des Indes orientales – plus précisément Compagnie française pour le commerce des Indes orientales – est une compagnie commerciale créée par Colbert en 1664 dont l'objet était de « naviguer et négocier depuis le cap de Bonne-Espérance presque dans toutes les Indes et mers orientales », avec monopole du commerce lointain pour cinquante ans.

Sa création avait pour but de donner à la France un outil de commerce international avec l'Asie et de concurrencer les puissantes Compagnies européennes fondées au XVIIe siècle, comme la Compagnie anglaise des Indes orientales et surtout la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Cependant, la guerre d'usure avec les Hollandais puis le choc frontal avec les Anglais en Inde la conduiront à sa perte, après seulement un siècle d'existence.

À partir de 1666, le port de Lorient nouvellement créé en devient le siège.

Tout en échouant à créer une véritable colonie sur l'île de Madagascar (Fort-Dauphin), la compagnie réussit cependant à établir des ports sur l'île Bourbon et l'île de France, deux îles voisines, aujourd'hui La Réunion et l'île Maurice.

La Compagnie des Indes envoie 10 à 11 bateaux par an aux Indes sur la période 1720-1770, contre seulement 3 ou 4 sur la période 1664-1719. Près de la moitié des produits qui reviennent de l'orient, en valeur, sont des métaux précieux, qui se recyclent dans le circuit économique.

En 1763, après le traité de Paris, la France perd son premier empire colonial, en particulier ses territoires du Deccan en Inde. Il ne lui reste en Inde que les cinq comptoirs de Pondichéry, Karibal, Yanaon, Mahé et Chandernagor, qu'elle conservera sous la forme des Etablissements français de l'Inde jusqu'en 1949.

La Compagnie utilise les services de la marine royale, grâce au « système des classes » institué par les Ordonnances de 1681 et 1689, qui inscrit tous les « gens de mer » sur des registres.

Rien d'étonnant donc, que nous retrouvions sur leurs navires, des membres d'équipage moëlanais, enrôlés suivant le système de la "levée" (d'autorité) ou de "grée" (gré) si leur classe n’est pas appelée l’année de leur embarquement.

Au XIXe siècle, le matelot pouvait quitter la marine par une simple déclaration sur papier timbré de vouloir « renoncer à toute profession maritime ». La page des registres de l'inscription maritime récapitulant sa navigation était biffée après mention de ce renoncement. Un certificat de déclassement pouvait être fourni aux autorités civiles ou militaires.