Les Moëlanais

Les marins

Le Service Historique de la Défense de Lorient

Recherche dans les registres de l’inscription maritime

Pour comprendre les notions de « classe » et les différentes inscriptions maritimes, les extraits du livre d’un écolier de Moëlan sur mer vers 1930 va nous éclairer.

Extrait du livre de classe destiné aux cours moyens de 1re et 2° années

« Notions élémentaires sur LA MER, LA NAVIGATION ET LA PÊCHE » par AIGNAN GUILLARD et ANGRAND A l’usage des écoles primaires du littoral

6° édition, répond aux prescriptions du programme officiel inséré dans l’arrêté du 20 septembre 1898

LES MARINS DE LA FL0TTE AVANT COLBERT

l'époque où Colbert, le grand ministre de Louis XIV, réorganisa la flotte, nos marins étaient divisés en deux catégories : les chiourmes et les matelots.

Une chiourme était une équipe de forçats ; comme ils ramaient sur des navires appelés galères, on les nommait galériens. Ils étaient enchaînés sur leurs bancs et, quelquefois, ils ramaient plus de dix heures de suite, sous les coups de fouet de leurs gardiens et chefs, les gardes-chiourmes.

Le recrutement des matelots se faisait par surprise et par violence, au moyen de la presse.

Au jour fixé secrètement par l'autorité militaire, on fermait les portes d'une ville située sur le bord de la mer et peuplée de marins naviguant au commerce ou à la pêche. On enlevait pêle-mêle les hommes, puis on les embarquait aussitôt sur les navires du roi. Colbert comprit que, pour fonder une marine puissante, il était nécessaire d'avoir des marins librement dévoués à leur service. Il supprima la presse (1667), mais il conserva la chiourme, afin de dispenser les matelots du labeur terrible et servile qu'exigeait le maniement des rames, La chiourme disparut au siècle suivant, quand on cessa de construire des galères.

Afin d'assurer le recrutement de la flotte, Colbert fonda l'Inscription maritime ; et, dans le but de faire accepter aux populations des côtes cet impôt du sang qui n'atteignait point les Français des régions agricoles, attendu que la conscription n'existait pas encore pour former les armées de terre, il accorda aux marins des privilèges qui se sont maintenus jusqu'à nos jours.

Les habitants des côtes, vivant du commerce ou de la pêche sur mer, ont été, depuis Colbert, distribués en classes. Tous les trois, quatre ou cinq ans, ils devaient servir sur la flotte; mais, en échange, ils étaient exempts de certaines charges et recevaient une pension.

Colbert assura ainsi à la France des matelots d'élite,et , pour leur donner des chefs instruits et expérimentés, il fonda des écoles spéciales. Aussi, dix ans plus tard, en 1677, la flotte de guerre comptait plus de deux cents vaisseaux, et la France était la première puissance navale du monde.

AVANTAGES DIVERS DE LA PROFESSION DES PÉCHEURS

Intérêt personnel.

- 1.Les habitants de la côte vivent dans un pays généralement sain, parce que la brise de la mer, qui souffle sur le rivage, apporte un air très pur.

Au contraire, l'air qui passe sur les continents,à travers les villes et les centres industriels, est chargé de poussières et de germes de maladies.

Il existe cependant des côtes marécageuses où règne la fièvre; mais, grâce à l'air fortifiant de la mer, les pêcheurs y peuvent vivre en bonne santé, à la condition de rechercher une eau pure pour la boisson et d'éviter l'abus des liqueurs alcooliques.

- 2. Le climat marin est. le plus agréable. Sur nos côtes de France, l'été est moins chaud et l'hiver moins froid qu'à l'intérieur des terres, Cela tient à ce que la température de la mer variant peu, les vents soufflant du large nous apportent de l'air qui nous semble tiède en hiver et frais en été.

- 3. Les marins trouvent dans les travaux journaliers de leur profession un exercice hygiénique et varié; tandis que, dans les usines, dans les chantiers et dans les mines, un labeur trop pénible épuise les forces et la santé des ouvriers.

- 4. Les pêcheurs, il est vrai, sont exposés par fois à de graves dangers quand un vent violent soulève la mer et entraîne les barques. Mais ce dangers fortifient leur courage, de même que le travail a fortifié leurs bras; et, si les marins pêcheurs connaissaient mieux les principes de la navigation, ils sauraient éviter plus souvent les dangers de la tempête et regagner le port avec plus de sécurité.

- 5. Dans les pays fertiles, à l'intérieur des continents, le sol appartient à un petit nombre de propriétaires ;

les champs, les prés et les bois sont entourés de barrières et de fossés, afin de

limiter et de séparer les divers domaines. La mer est un champ sans bornes et sans barrières, qui

est la véritable propriété des marins, et la pêche est la moisson inépuisable qui appartient aux pécheurs.

- 6. Le marin-pêcheur est un homme libre, qui exploite en maître la mer, domaine plus riche que les plaines les plus fertiles: il est sobre, dur à la peine, brave en face du danger. Pour acquérir l'aisance dans son métier, il lui suffit d'apprendre à diriger exactement sa route, à retrouver les champs de pêche, au lieu d'aller à l'aventure et de jeter au hasard ses lignes et ses filets.

Intérêts national.

- 7. L'État encourage la profession du pêcheur, car il a intérêt à posséder un grand nombre de marins expérimentés, soit pour servir sur la flotte de guerre, soit pour équiper les navires marchands.

Or, c'est à la pêche que, dès l'âge de 13 ans, les futurs marins font leur apprentissage.

- 8. La marine marchande est une source de richesse pour l’État, car elle transporte sur les marchés étrangers les produits de notre industrie et de notre agriculture, puis elle nous rapporte des pays éloignés les matières dont nous avons besoin.

Si nous abandonnions ce trafic aux navires étrangers, notre commerce en serait affaibli au profit

des autres nations.

- 9. La flotte de guerre, qui garde nos ports, nos côtes et nos colonies, est indispensable pour assurer notre sécurité intérieure, pour faire respecter nos droits dans les mers lointaines et pour maintenir notre autorité dans les pays qui nous sont soumis.

- 10. Tous les marins, après avoir servi sur la flotte, sont considérés comme étant en activité de service militaire tant qu'ils se livrent à l'exercice de leur faculté de les profession, L'Etat conserve ainsi la faculté de les rappeler sur les navires de guerre; mais, en revanche, ils acquièrent le droit à une pension qu'ils touchent après vingt-cinq ans de navigation et 50 ans d'âge.

L'INSCRIPTION MARITIME

Les inscrits maritimes.

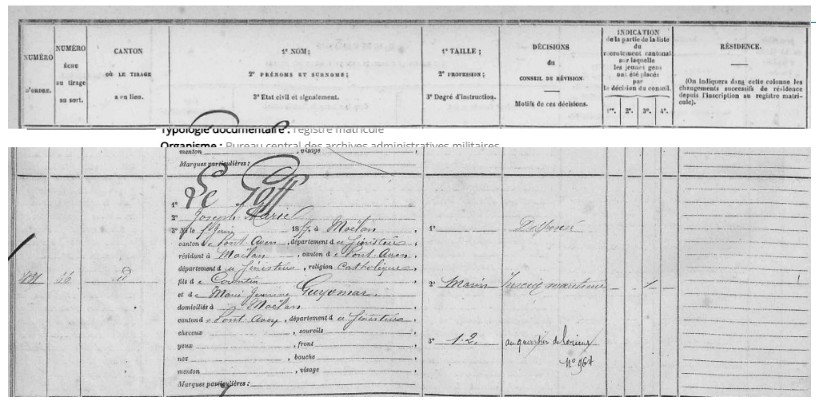

- 11. Tous les individus qui, pour gagner leur vie, exercent la navigation maritime, sont inscrits sur des registres appelés matricules, tenus dans les bureaux de l'Inscription maritime.

- 12. Pour être inscrit maritime, il faut : 1° être Français ou naturalisé Français ; 2° naviguer sur mer ; 3° naviguer à titre professionnel.

Il y a trois catégories d'inscrits : les inscrits provisoires, les inscrits définitifs et les inscrits hors de service.

- 13. Les inscrits provisoires sont les enfants et les jeunes gens de 13 à 18 ans ; ils ne peuvent être inscrits avant 16 ans qu'autant qu'ils sont munis du certificat d'études primaires ou d'une attestation du maire constatant qu'ils se sont conformés aux prescriptions de la loi sur l'instruction obligatoire.

Les inscrits provisoires sont immatriculés comme inscrits définitifs à l'âge de 18 ans, pourvu qu'ils aient accompli dix-huit mois de navigation ou un an de long cours ou de grande pêche.

Enfin, on porte comme inscrits hors de service les inscrits qui ont atteint 50 ans d'âge ou qui ont été réformés comme impropres au service dans l'armée de mer.

(1) Douze ans pour les enfants pourvus du C. E. P. E.

Obligations militaires des inscrits

- 14. Les inscrits définitifs sont assujettis au service militaire de 18 à 50 ans, et ce service comprend trois périodes : la première, de 18 à 20 ans: la deuxième, de 20 à 27 ans, et la troisième, de 27 à 50 ans.

- 15. Pendant la première période, l'inscrit ne peut être appelé sur la flotte qu'en temps de guerre. Pendant la troisième période, dite de réserve, l'inscrit ne peut être rappelé au service qu'en vertu d'un décret de mobilisation rendu par le Président de la République.

- 16. Dès qu'il a 20 ans, l'inscrit prend le service actif, à moins qu'il ne puisse justifier d'un cas d'exemption (infirmité) : la deuxième période ou période obligatoire commence alors pour lui ; en théorie, elle comprend cinq ans de service actif et deux ans de disponibilité.

En réalité, le marin fait trois ans de service actif seulement ; mais, pendant le reste de la période, c'est-à-dire jusqu'à 27 ans, il demeure à la disposition du ministre de la Marine, qui peut le rappeler sur la flotte toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Fascicule de mobilisation, -Tout inscrit maritime (provisoire, définitif, hors de service) reçoit un livret militaire spécial appelé fascicule de mobilisation sur lequel l'Autorité maritime, militaire ou consulaire, consigne tous ses embarquements et débarquements.

Ce livret doit être conservé avec soin et présenté à toute réquisition des autorités.

Avantages accordés aux inscrits.

- 17. Les inscrits ont le monopole de la navigation et de la pêche, et les pêcheurs exercent leur industrie sans avoir à payer de droits. Ils peuvent suivre gratuitement les cours dans les écoles de navigation el de pêches maritimes pour obtenir le diplôme de capitaine, de patron ou de mécanicien.

En arrivant au service, ils sont incorporés comme matelots de troisième classe, tandis que leurs camarades provenant du recrutement ou de l'engagement ne sont considérés que comme apprentis-marins; ils touchent une solde dont ils peuvent déléguer une partie à leur famille.

Enfin, ils ont droit, sous certaines conditions, à une pension et à des secours sur la Caisse des Invalides de la marine.

- 18. Les gens de mer, afin d'obtenir une pension, doivent verser à la Caisse des Invalides une retenue de 5 % sur leurs salaires. Ils touchent la pension, dite demi-solde, quand ils ont atteint 50 ans et qu'ils comptent vingt-cinq ans de navigation. Une partie de cette pension est réversible sur la veuve et sur les orphelins de l'inscrit mort en jouissance de la demi-solde.

- 19. Des secours sont accordés aux marins dans le besoin : à ceux qui, à la suite d'un accident en mer, ne peuvent travailler; aux pêcheurs qui ontperdu leurs effets ou leurs engins de pêche dans un naufrage; aux veuves et aux parents des marins morts par suite d'un naufrage ou d'un accident en mer.

Service de l'inscription maritime.

- 20. Notre littoral est divisé en cinq arrondissements administrés chacun par un vice-amiral. préfet maritime qui a la direction supérieure des services au triple point de vue du recrutement, de la mobilisation et de la défense des côtes.

Ces arrondissements sont : Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Le littoral algéro-tunisien dépend du port militaire de Bizerte, récemment institué chef-lieu d'arrondissement.

Les arrondissements sont divisés en sous-arrondissements dont les chefs-lieux sont : Dunkerque, Le Havre, Saint-Servan, 0uimper, Nantes, Bordeaux, Marseille et Alger; les sous-arrondissements en quartiers ; les quartiers en syndicałs. 21. A la tête de chaque sous-arrondissement est placé un Directeur de l'Inscription maritime et, à la tête de chaque quartier, un Administrateur de l'Inscription maritime.

L'Administrateur a sous ses ordres : les syndics des gens de mer qui le représentent dans la partie du quartier appelée syndicat, l'Inspecteur de la Navigation qui visite les navires en partance et y fait exécuter les règlements relatifs à la sécurité et à l'hygiène à bord; les gardes maritimes qui surveillent la côte et les gendarmes maritimes qui concourent à la police de la navigation et de la pêche.

Le site du service historique de la défense apporte quelques précisions sur les dates et l’évolution des quartiers des inscrits maritimes.

Conseils pour retrouver un inscrit maritime

Pour retracer la carrière des marins de la pêche ou du commerce, il faut consulter les registres matricules et les rôles d’équipages provenant des fonds de l’administration chargée de l’inscription maritime. La matricule représente le document de base regroupant le signalement et l'état civil de chaque marin ainsi que des renseignements sur sa carrière au commerce ou à la pêche et sur ses services à l'état.

La matricule est renouvelée périodiquement et de façon uniforme dans tous les quartiers (1748 ou 1751, 1764, 1785, an IX -soit 1800-1801-, 1816, 1826, 1850, 1865 et 1883) .

Pour suivre un individu, il faut consulter plusieurs registres. La recherche dans les matricules est facilitée par la renumérotation des inscrits, le rappel de l’origine de la matricule ou la précision du numéro de l’inscrit dans la matricule suivante et dans la matricule des pensions.

De registre en registre, on peut suivre toute la carrière de l'intéressé. Le registre comprend souvent une table alphabétique en fin d’ouvrage Certains registres comprennent uniquement des tables alphabétiques.

Jusqu'en 1924, les engagés et recrutés servant sur les bâtiments de l'Etat peuvent choisir à l’issue ou pendant leur temps de service de passer sous le régime de l’inscription maritime (conseil d’administration de l’unité). Ils ne sont donc pas inscrits sur les matricules de la marine militaire. Seules les matricules de l'inscription maritime résumeront donc leur carrière. On a ainsi souvent plus de chances de retrouver un marin de l'Etat dans la série P que dans les matricules de la marine nationale.

Pour retrouver un inscrit maritime, il faut connaître le quartier dont relève son domicile. A défaut du domicile, on peut tenter la recherche à partir du lieu de naissance, de mariage ou de décès.

L’enrôlement systématique des gens de mer exigeait la mise en place d’une organisation structurée supportée par un cadre territorial précisément défini. Le littoral de la France fut donc divisé en quartiers, eux-mêmes subdivisés à la fin du 18ème siècle en syndicats, regroupant un nombre variable de paroisses puis communes.

Le quartier de Concarneau est un exemple typique de la constante évolution des modifications apportées aux ressorts des quartiers d’inscription maritime, puisqu’étant partagé entre deux arrondissements, celui de Brest (2ème arrondissement) et celui de Lorient (3ème arrondissement).

• Fin 18ème siècle, Concarneau est un des six syndicats du quartier de Quimper

• Suite au décret du 16 décembre 1812, les syndicats de Concarneau et Moëlan sont rattachés au quartier de Lorient.

• L’état de 1846 confirme toujours l’appartenance du sous-quartier de Concarneau au 3ème arrondissement avec un syndicat unique qui regroupe 13 communes : Pleven, Fouesnant, Clohars-Fouesnant, Gouesnach, Perguet, Beuzec-Conq, Lanriec, Trégunc, Nevez, Nizon, Pont- Aven, Riec et Concarneau. Le syndicat de Moëlan s’est fondu dans celui de Clohars-Carnoët et comprend 3 communes : Moëlan, Clohars-Carnoët et Quimperlé.

• En 1855, Concarneau réintègre le 2ème arrondissement et dépend à nouveau du quartier de Quimper, alors que Moëlan reste rattaché au syndicat de Clohars-Carnoët, dont le siège est transféré à Doëlan.

• Décret du 15 février 1882 : le sous-quartier de Concarneau est érigé en quartier avec 2 syndicats : celui de Concarneau comprenant 8 communes (Concarneau, Beuzec-Conq, Lanriec, Trégunc, La Forêt, Fouesnant, Rosporden et Melgven), celui de Rosbras qui comprend 4 communes (Nevez, Nizon, Pont-Aven et Riec).

• En 1884, le syndicat de Rosbras est supprimé et les 4 communes sont rattachées au syndicat unique de Concarneau.

En 1913, le syndicat de Doëlan est érigé en préposat dépendant de Lorient mais par arrêté du 12 avril 1920, il passe du 3ème au 2ème arrondissement et est rattaché au quartier de Concarneau.

Rappel historique

La France, par le développement de ses côtes sur quatre façades, était destinée à devenir une puissance navale. Pour assurer à son établissement naval, la puissance et la durée, la France a dû rechercher dans les ressources de la marine commerciale les principaux éléments de ses équipages militaires. Le recrutement des équipages est l’une des grandes difficultés auxquelles se heurte l’État. C’est seulement sous le règne de Louis XIII (1610-1643) que se pose d’une manière précise le problème du recrutement des matelots pour la marine militaire. Elle ne remonte pas au-delà de cette époque en tant qu’institution d’État à caractère permanent. Néanmoins, malgré le désir de Richelieu et de Mazarin d’organiser la marine française, ces derniers sont toujours contraints d’employer le système dit de la « presse » pour le recrutement des marins. En effet pour avoir des marins, il fallait recourir à la fermeture des ports, interdire aux navires marchands de prendre la mer, jusqu’à ce qu’on ait trouvé le nombre des matelots valides nécessaires, et ce de gré ou de force.

Or ce système n’arrivait pas à fournir numériquement les hommes nécessaires. Il ruinait la marine marchande, exaspérait les matelots par son arbitraire et sa violence, les forçait à s’expatrier et avait un caractère aléatoire et brutal qui déplaisait à Colbert, d’où la nécessité de mettre en place des réformes.

Par l’ordonnance du 22 septembre 1668, Colbert instaura le système des classes : les gouverneurs procèdent au recensement et à la distribution des populations maritimes en classes appelées à servir sur les vaisseaux du roi pendant une année sur trois ou quatre. Lorsqu’ils ne sont pas « levés », ils peuvent s’engager au commerce ou à la pêche. Les déserteurs risquent la peine de mort ou les galères. En contrepartie, ils bénéficient d’un véritable statut, assorti de privilèges.

Avec cette création, on comprend bien, sous le règne de Louis XIV (1643-1715), le lien qui unit la marine marchande à la marine de guerre, le personnel de la première fournissant une pépinière à la seconde.

Ce système de classes ne subit pas de modifications importantes jusqu’à l’ordonnance du 31 octobre 1784 qui institua les quartiers et les syndicats, prescrivit que les levées se feraient par rôles individuels, au moyen d’états nominatifs, et substitua à la division par classes l’organisation de deux rôles distincts l’un des célibataires, l’autre des gens mariés.

Sous la Révolution, il prend en 1795 le nom d’inscription maritime (loi du 3 brumaire de l’an IV). Elle recense tous ceux qui se livrent à la navigation, à la pêche, tant en mer que sur les côtes, et le long des rivières : capitaines au long cours, maîtres au cabotage, pilotes, officiers mariniers et matelots (inscrits définitifs à partir de 1865), novices et mousses (inscrits provisoires à compter de 1865), ouvriers.

Chaque marin se voit attribuer un numéro, couché sur une case dans un registre matricule, renseigné au fur et à mesure de l’évolution de sa carrière et de ses affectations. Cela permet à l’administration de le suivre jusqu’à ses 50 ans, âge auquel il passe « hors de service » et peut bénéficier d’une pension, d’abord réservée aux invalides, puis systématique. Ce système de retraites précurseur a perduré jusque aujourd’hui par le biais de l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM).

Le quadrillage géographique (paroisses puis communes à partir de 1790, regroupées en « quartiers ») et chronologique fait de ces registres complétés par les rôles d’équipages un outil étatique imparable de contrôle des professionnels de la mer. Au cours du 20ème siècle, cette responsabilité passe à la marine marchande. L’inscription maritime perd sa dimension militaire en 1965 se transformant en « Affaires Maritimes » en 1967.

![]()

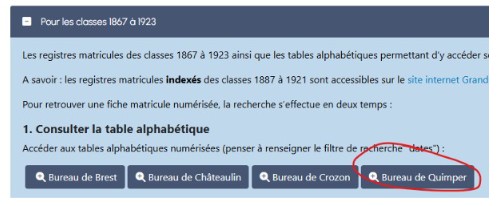

Nous allons rechercher l’inscription maritime d’un ancêtre à l’aide des documents disponibles en ligne, cette recherche dans les documents numérisés sera alors limitée aux personnes nées entre 1847 et 1901 inclus, c’est à dire pour les classes 1867 à 1921.

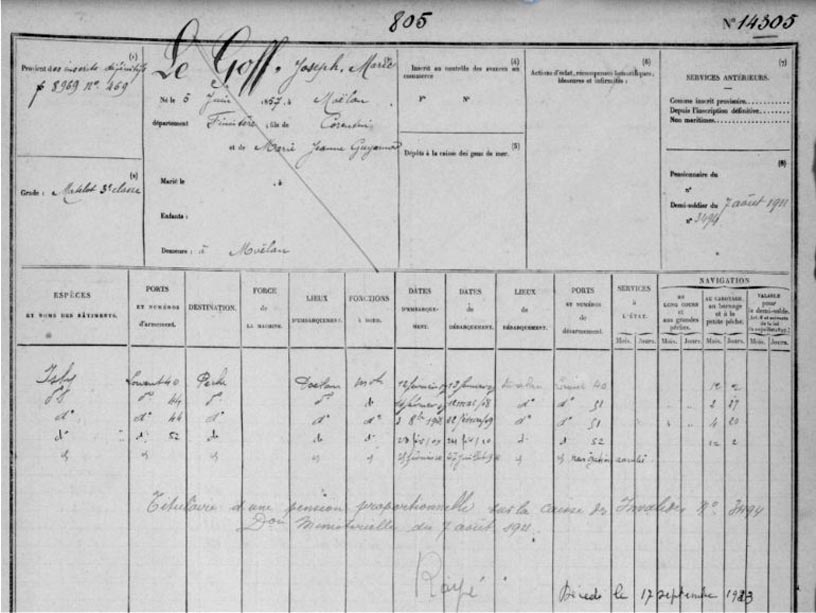

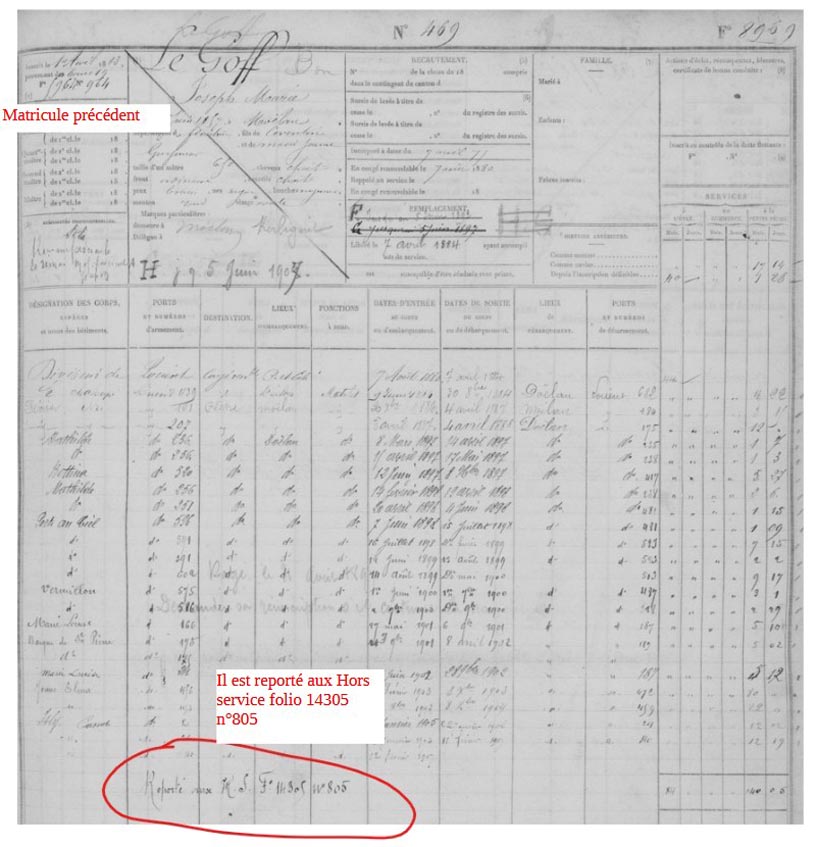

Dans cet exemple nous allons rechercher les informations pour Le Goff Joseph né le 5 juin 1857 à Moëlan, il était donc de la classe 1877.

En première opération il est intéressant de rechercher la fiche matricule de l’individu dans les registres militaires, car il y a été inscrit en fonction de sa classe, même s’il est ensuite inscrit maritime.

Sur le site des archives du Finistère

- Rechercher la fiche matricule sur le site des AD -> Registres militaires

Suivant la "classe", qui est année de naissance + 20 (filtrer sur les années)

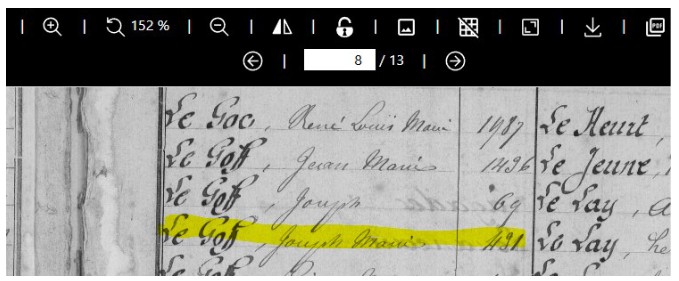

Sélectionner le fichier lié et rechercher dans la table alphabétique, on trouve ici le numéro 431

Suivant la "classe", qui est année de naissance + 20 (filtrer sur les années)

Sélectionner le fichier lié et rechercher dans la table alphabétique, on trouve ici le numéro 431

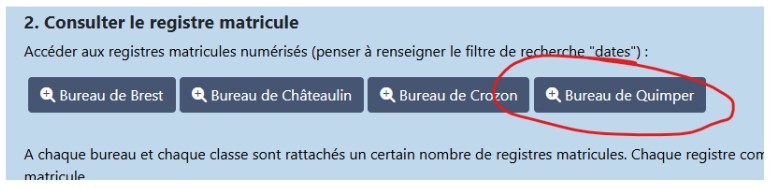

Revenons ensuite sur la recherche dans les registres matricules

Filtrer sur la date et sélectionner celui qui contient la bonne plage de numéros matricules, nous cherchons le numéro 431 de la classe 1877,

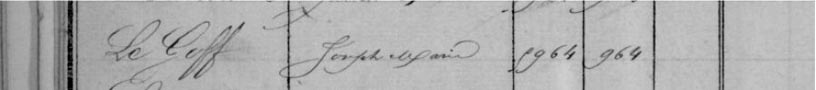

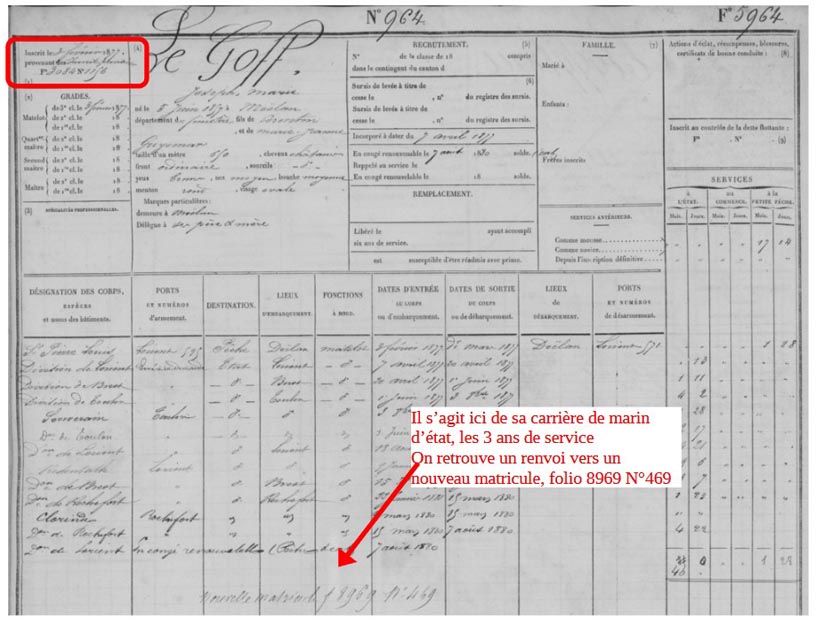

Joseph était donc bien inscrit maritime, au quartier de Lorient, sous le numéro 964

Il savait lire et écrire, dans les fiches matricules les différents degrés d’instruction sont notés ainsi: 0 : Ne sait ni lire, ni écrire. 1 : Sait lire. 2 :Sait lire et écrire. 3 :Instruction primaire. • 4 :Brevet d’instruction primaire. 5 :Bachelier et licencié.

Allons à présent sur le site « mémoire des hommes » du ministère des armées

« Recrutement et Parcours individuels »

« Registre d’enrôlement et matricules »

Puis choisir « Inscription maritime des sept quartiers de Bretagne sud »

Une recherche par nom serait possible, mais les quartiers de Concarneau et Lorient n’ont pas été indexés pour le moment.

Voici le lien pour le quartier de Concarneau.

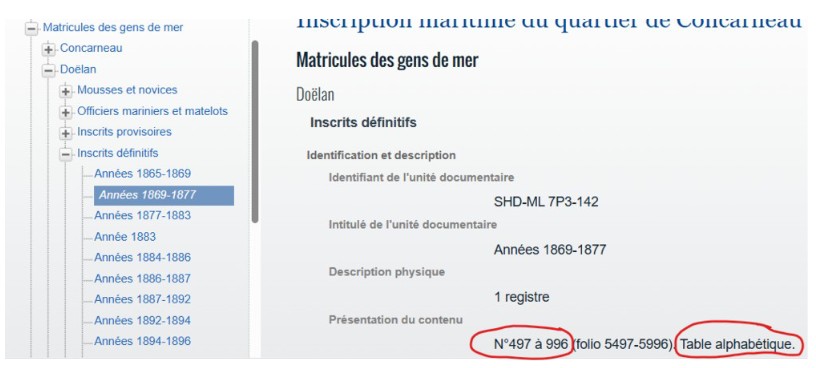

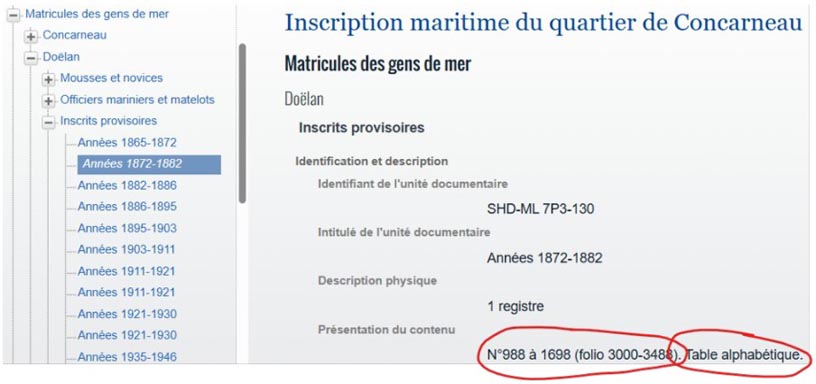

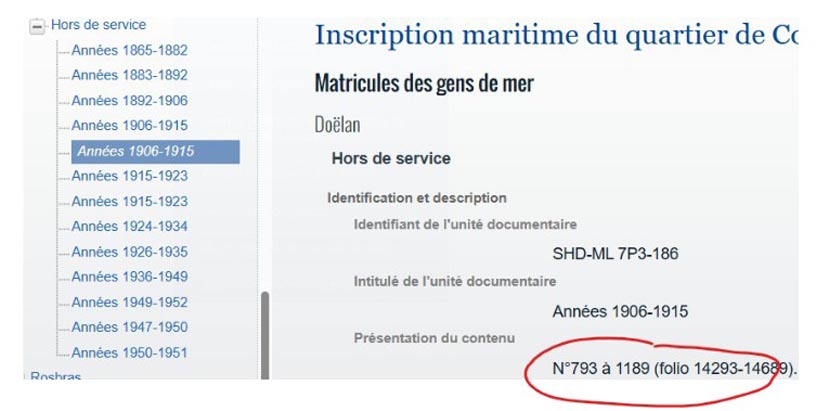

Nous allons rechercher dans les registres de Doëlan, car nous avons vu qu’à cette époque Moëlan y est rattaché.

Joseph est de la classe 1877, il a donc été inscrit définitif cette année là.

Le registre pour 1869 à 1877 comporte bien la plage de son matricule, de plus ce registre comporte à la fin une table alphabétique.

Page 269 de la table alphabétique nous trouvons Joseph avec l’indication du numéro de folio

Sans ce cas il était possible d’accéder directement par le numéro matricule

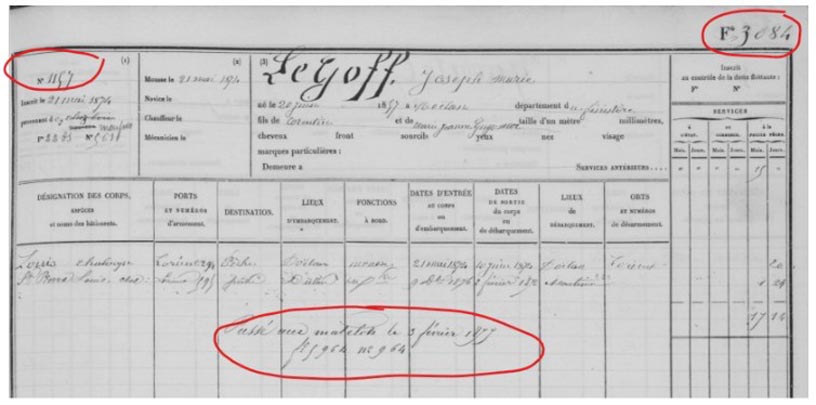

Il va être possible de retrouver son inscription, quand il était mousse,

Ici figure son numéro d’inscrit provisoire folio 3084, n°1156

Recherche de l’inscription provisoire folio 3084

On constate une erreur puisque son matricule provisoire était 1157 et non 1156 comme reporté sur le définitif.

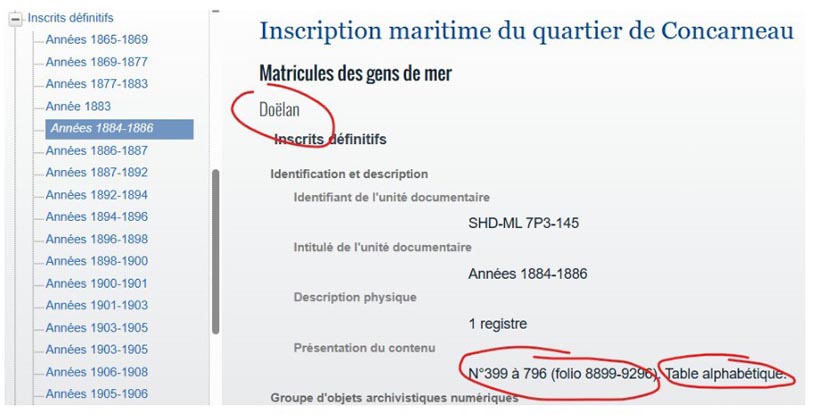

Recherchons à présent le nouveau matricule définitif, en 1880 folio 8969 N°469.

Recherche dans les hors service.

On y retrouve les mentions de demi-soldier et son décès.