Patrimoine

Archéologie

Moëlan - Archéologie

Dolmen de Kergoustance

Ce grand dolmen m'avait été vanté à juste titre par M. Mauduyt, et s'il n'a pas la hauteur de la Roche-aux-Fées, des environs de Rennes, il rivalise pour ainsi dire avec celles-ci par une longueur de 18 mètres. En le voyant aligné du N.-E. au S.-O, on serait tenté de croire que cette direction lui a été donnée afin qu'il représente la position du soleil aux solstices, époque qui fut aussi celle du commencement de l'année chez les Gaulois.

Ce dolmen est le plus rapproché du bourg : on s'y rend en suivant un vieux chemin qui commence à l'extrémité de la rue à l'ouest de l'église, et qui s'appelle le chemin de Kergoustance, vraisemblablement d'après le nom du monument. Comme cette route passe à quelque distance du petit village qu'on appelle aussi Kergoustance, en raison de son voisinage du dolmen, il devient manisfeste que le chemin n'a reçu ce nom que parce qu'il se dirigeait vers celui-ci ; et nous ferons même remarquer à ce sujet qu'il a, depuis le bourg jusque vis-à-vis du monument, une largeur beaucoup plus considérable que tous les chemins vicinaux ordinaires, mais qu'il se rétrécit bientôt au delà, pour ne plus offrir que leurs simples dimensions. Toute cette contrée nous présente un terrain plat, jadis en landes, mais de bonne qualité et très boisé.

Pour arriver au dolmen, il faut quitter la grande route et prendre le sentier qui se rend directement au village, en traversant quelques champs. J'ai remarqué dans ceux-ci quelques blocs de granit gisants sur le sol, qui m'ont paru de transport et abandonnés là comme inutiles au complément du dolmen. Celui-ci se trouve au S.-O. du village, dans une espèce de lande qu'on a nommée sur les cartes du cadastre Lande de Kergoustance ; mais la partie où il se trouve est désignée par le nom particulier de Park-Boutinnker, qui signifie en français Champ du butin.

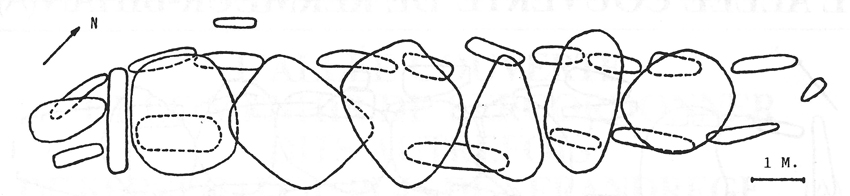

Ce beau dolmen est aligné contrairement à la généralité des Longs-Dolmens ou Roches-aux-Fées, c'est-à-dire du N.-E au S.-O., ainsi que nous l'avons dit ci-dessus. Sa hauteur au-dessus du sol, sous les couvertures, n'est que de 0.90 m, et sa largeur intérieurement varie de 1.60 à 2 mètres au plus. Il se compose di six tables dont trois se trouvent renversées obliquement, n'étant plus élevées au-dessus du sol que par un seul support, celui qui est placé sous leur extrémité septentrionale. Il a son entrée au N.-E. et sa pierre de fond au bout opposé : le corridor qu'il forme est en ligne droite dans toute sa longueur.

On a placé vis-à-vis son entrée deux pierres convergentes, qui ne laissent entres elles qu'un passage de 0.60 m de largeur : celle au nord a 1.45 de longueur sur 0.90 de hauteur ; l'opposée n'a que 0.85 m de longueur, est couchée et s'élève à peine au-dessus du sol. L'une et l'autre forment ainsi une espèce de petit parvis, mais qui manque de couvertures. Ce dolmen est fermé à son extrémité occidentale par la pierre de fond, dressée verticalement sur le côté, haute de 1 mètre, épaisse de 0.45 m et coupée horizontalement en dessus.

Les six tables dont il est couvert sont plates en dessus : quatre d'entre elles, et ce sont les principales, sont d'une forme irrégulièrement arrondie ; deux seules se trouvent étroites et une fois plus longues que larges : ce sont la deuxième et la troisième. Leur ensemble compose une série qui se recourbe un peu vers le sud par son extrémité.

La première table, ou l'antérieure, a 2.50 m de longueur sur 2.15 m de largeur. La deuxième table a 3 mètres de longueur sur 0.80 m de largeur : elle se rétrécit encore davantage par son extrémité sud où elle se termine par une pointe obtuse. La troisième table a 2.80 m de longueur sur 2.10 m de largeur. La quatrième table a 3 mètres de longueur et 2.75 m de largeur. La cinquième table est longue de 3 mètres sur 3.25 m de largeur. Enfin la sixième a 2.76 m de longueur et 2.10 m de largeur. La pierre de fond est dressée sur le côté, longue de 2.90 m sur 0.45 d'épaisseur.

Nous ne devons pas omettre une septième et dernière table qui couvre un réduit particulier, construit en arrière de cette pierre de fond ; elle a 2.75 de longueur sur 0.30 m de largeur. Ce réduit nous offre une double particularité, qui consiste d'abord dans cette nouvelle addition au monument ; en second lieu, parce que les supports de cette couverture, au lieu d'être placés dans une direction en ligne droite avec les supports des tables du dolmen, sont alignés parallèlement d'une manière oblique vers le S.-O.

Nous voyons sept supports qui sont restés en place sous l'extrémité septentrionale des tables de ce monument ; mais un huitième, qui est l'avant-dernier, en allant de l'E. à l'O., se trouve arraché et rejeté à une petite distance en dehors de leur alignement. Du côté du midi nous n'en comptons plus que quatre, dont l'état incliné en dedans du dolmen donne une obliquité fort remarquable à toutes ses tables de ce même côté. Il en manque un sous le bout oriental de la troisième table, et deux autres sous la cinquième et la sixième, de sorte que ces deux dernières reposant maintenant sur le sol par cette extrémité, sont ici dans la position des demi-dolmens.

La table qui formait la couverture du réduit construit extérieurement contre la pierre de fond se trouve aussi renversée obliquement en arrière, au devant de son entrée, de sorte qu'on ne peut considérer le monument que comme trop manifestement mutilé.

Celui-ci devait alors se composer primitivement de huit à neuf supports de chaque côté ; des sept tables qu'il nous offre encore, d'une pierre de fond pour clôture ; des deux supports de la table du réduit adossé à la pierre de fond ; de trois pierres extérieures placées sur une même ligne, du côté du nord au dolmen, où elles correspondent au bord occidental de ses trois premières tables ; enfin des deux pierres de son parvis : en totalité trente et une pierres. Toutes sont de transport et de ce granite qui constitue le fond du dol. Mais on n'en voit pas d'autres extérieurement aux environs.

Pour compléter ce qui concerne ce monument, je m'informais, auprès des habitants du village de Kergoustance, s'ils ne connaissaient pas quelques traditions à son sujet. " Nous ne savons autre chose, me dirent-ils, que le nom de Longe-haouen-Kouriganet ou de Ti-c'houriket, qu'on lui donne dans le pays. " Ils me répondirent encore, au sujet de ces Kouriganets, que ce petit monde n'existait plus depuis longtemps ; que, malgré leur petitesse, ils étaient d'une grande force, et que lorsqu'ils rencontraient des gens âgés, ils les emmenaient avec eux pour les faire danser autour de ce dolmen qui était leur habitation. C'est en conséquence qu'il a reçu le nom de Longe, c'est-à-dire loge, cabane des Kouriganets. J'en ai fait un plan et deux dessins, l'un pris du côté du N. et un second pris au S.-E. : c'était le 3 et le 5 novembre.

Le terrain où nous voyons aujourd'hui le village et le dolmen de Kergoustance était jadis inculte, en landes : il ne reste plus actuellement qu'une portion de cette lande qu'on appelle la Lande de Kergoustance. J'y ai remarqué quelques blocs de rochers épars, mais qui étaient naturels.

Quant au nom de Kergoustance, je ne dois pas omettre que les habitants disent aussi Kergonstance. Si le mot de gonstance s'était formé par corruption de goutam pour coutam qui signifie venin, poison, alors le nom de Kercontam eût signifié, le village du poison, nom qu'il aurait reçu par rapport à son monument réprouvé des chrétiens (1).

Le Peltier, dans son Dictionnaire breton, nous offre le mot goustat, qui signifie doucement, sans bruit : ce nom, appliqué à cet endroit, pourrait provenir du recueillement, du mystère avec lequel les druides auraient célébré leurs cérémonies religieuses, et l'une des deux étymologies ne me paraît pas invraisemblable. Quant au village actuel, j'ai eu le regret de n'y rencontrer aucuns vestiges d'antiquité.

(1) C'est ainsi que le bois dans lequel se trouvait autrefois la célèbre Roche-aux-Fées des environs de Rennes avait été appelé le bois du Teil, c'est-à-dire du fumier.

Coordonnées : N 47.81445 W 3.63746