Patrimoine

Patrimoine vernaculaire

Le mur du Roi et la Gruerie

Au début du XIIIème siècle, le duc de Bretagne Jean 1er Le Roux (1217-1286) fit construire autour de son château de Carnoët un « parc clos de bonnes murailles » où il élevait sangliers, cerfs et chevaux. Il y fit construire un pavillon de chasse aux Petites Salles et un autre à Quilimar ainsi que le Moulin du duc pour les domaniers. Ce parc, appelé aussi « Parc au duc » s'étendait sur un vaste territoire allant de Lothéa et Saint-Maurice jusqu'au Belon.

En 1426, le duc possède les manoirs des Petites Salles, de Quilimar, le moulin, mais aussi un autre manoir aux Grandes Salles.

On peut remarquer le pigeonnier en façade de cette maison des Grandes Salles, sans doute remaniée au fil des siècles.

Toute la partie Nord-est de Moëlan faisait partie de ce parc. (limites au nord : le Moulin du Duc, Kernijane Goz, Coat-savé, puis vers Baye ; limites au sud : Petites Salles, Kernevinic, Kerimel, Quilimar, puis vers Clohars).

Cette partie du domaine ducal est restée à la Couronne jusqu'à la Révolution.

À partir de la fin du XVIIème siècle la forêt est exploitée de manière intensive pour fournir du bois de marine pour la construction navale.

En 1671, Colbert crée la « gruerie » de Quimperlé chargée de contrôler la gestion des forêts de Cornouaille et notamment d'empêcher le pillage en règle dont la forêt royale de Carnoët est victime.

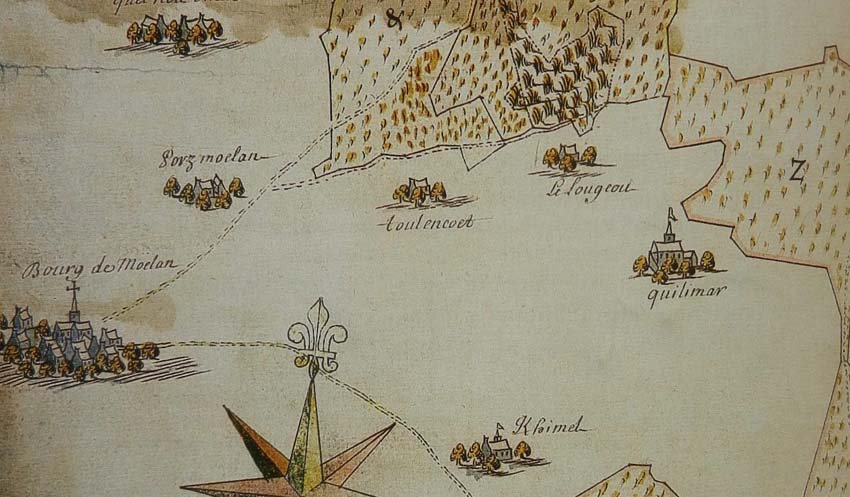

En 1731, les « bois, terres, landes et taillis de Moëlan » sont portés sur un plan de la forêt de Carnoët (par J.-B. Robert, géomètre) faisant partie de la « gruerie » de Quimperlé, On y voit des « bois et landes » à Pont Vil, Kerbris, Pariou, Couchennou, Lann Lonjou, jouxtant la « forest ou Bois du Roy » au nord-est de Quilimar.

Extrait de la carte de la « gruerie » de la forêt de Carnoët, établie en 1731, qui recoupe en partie le territoire.

Le mur d'enceinte du parc ducal, qui mesurait une trentaine de kilomètres, appelé aussi « Mur du Roi », pouvait atteindre par endroits « 4 pieds d'épaisseur et 15 pieds d'élévation » (Cambry, 1795) , soit environ un mètre de large pour plus de 4 mètres de haut.

En 1850, Bachelot de la Pilay écrit :

« La clôture qui forme cette enceinte, d'après la partie que j'ai observée, en traversant le chemin du Pont-Dour-Du, c'est-à-dire le pont de l'eau noire, se compose d'une haie ou môle en terre, large de trois mètres, avec un fossé de chaque côté à sa base. Cette haie est accompagnée d'un mur en pierres, du côté du levant ; elle s'appelle Diou-eur-Roué, le fossé du roi »

On peut penser que la description correspond au mur longeant la route entre Pont-Dourdu et Quistinen, ci-dessous :

Les opérations de remembrement du milieu du XXème siècle ont contribué à faire disparaître ce mur, même si on peut encore en trouver quelques vestiges, dissimulés le plus souvent dans des broussailles.

Vestiges attribués au Mur du Roi, près de Quilimar

Il y eut d'autres parcs ducaux en Bretagne, dont celui de Suscinio (56) et celui de Châteaulin-Cast (29).

![]()

Parcelles bordées par le mur du Roi :

1° Landuc [1855-174] donne du midi sur le mur.

2° Er-longe-lélias [1848-281] donne du midi sur le mur.

3° Lann-duc [1855-206] au couchant.

4° Parc-ar-muriou [1854-097] au midi.

5° Costé-parcou-créis [1854-186] au midi. E-0589

6° Lannec-costé-parc-miquel [1854-186], couchant. E-0799

7° Lannec-tal-mur-ar-Rou [1854-186]. E-0819

8° Parc-an-dun, ayant son édifice ou mur du Roi. 1852-101

, sous Quilimar DSC05399.JPG)