Territoire

Bourg et villages

Les lieux-dits de Moëlan

Laurence Penven (septembre 2022)

Généralités

Evolution du nom et signification

En 1426 la liste du rôle des fouages, impôts dus par les roturiers, mentionne Kermergousserch, » le grand village de Gousserch ». Cinq fouages ou feux, ou encore foyers, sont alors recensés. Ce sont ceux de Jouhan Largoet, Jehan le Gaillard, Jacob Riou, Geffroy Derrien et Guillaume Goulchjehan.

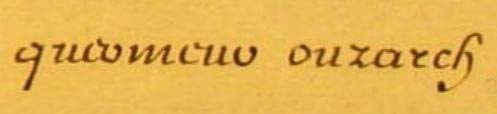

En 1682, la déclaration pour le papier terrier de François de la Pierre donne Quermeur Ouzarch. Plusieurs variantes du nom se succèdent au cours des siècles et des documents.

En 1832, le cadastre retient Kermeurouzac’h. A partir de 1876, les recensements de population mentionnent Kermeurzach. Mais Kermeurouzac’h perdurera encore plusieurs années, ne serait-ce que dans les actes notariés.

Terrier de François de la Pierre

Enfin, le nom de Guereur, que l’on trouve dans bon nombre d’actes notariés pour désigner les maisons, édifices et parcelles,(par exemple Thy coz ar Guereur, Craou ar saout ar guereur, Cardi leur ar guereur, Prat feunteun ar guereur, [ LS 1847-171], Euc’h ar guereur vras [B 1879-115]), est encore parfois entendu de nos jours. Ainsi, pas de confusion avec un nom similaire d’un village alentour : ne pas confondre par exemple Poul gwenn Guereur, avec Poul gwenn Per !

L’exemple de la parcelle L 218 est intéressant : on peut noter que sur le cadastre napoléonien elle se nomme Euc’h ar guer meur, et que dans l’acte notarié B 1879-115 elle est appelée Euc’h ar guereur vras. Il serait fort probable que Guereur ait été obtenu par mutation de Guermeur, ou Kermeur par simplification de Kermeur Ouzarch.

Situation ![]() Carte

Carte

Sur la hauteur au sud de Penanster et Poulvez, les terres de Kermeurzac’h sont bordées par l’eau sur trois côtés : à l’ouest la ria de Brigneau, au sud, l’océan Atlantique, à l’est le ruisseau de Kérandrège à Port-blanc, frontière avec les villages de Kerscoazec, et Kercanet, mais aussi, dans sa partie aval, avec le domaine de Trogan.

1970 - Kermeurzach vu du ciel

Kermeurzach sous l'ancien régime

Histoire en quelques dates

La plupart des terres dépendait autrefois du manoir de Kerjégu et de l’abbaye de Saint-Maurice ; l’autre partie appartenait à Jan Le Flo, sieur de Kertanguy, à Charles de Jauréguy, sieur de la Forest et à Mathieu Poulain, sieur de Carbriant.

1678-1682 :

Kermeurzac’h est composé de plusieurs tenues. Une tenue type se compose d’une maison, et souvent d’une dépendance ou crèche, d’un jardin ou courtil, d’une cour et de terres. Une aire à battre, un puits, un four, une fontaine, un lavoir, peuvent compléter la tenue. Les terres sont soit « chaudes », c’est-à-dire sous cultures, soit « froides », c’est-à-dire sans cultures. La nature des terres : terres labourables, terrains plantés, courtils, vergers, prés, prairies, pâtures, landes, taillis, est souvent précisée.

On remarque que les tenues sont parfois désignées soit par un patronyme (de Daniel Jégou, des Scoazec) sans doute en référence à d’anciens domaniers, soit par un toponyme (Kergantic), soit encore par un nom de métier (des fustiers). Ces noms devaient préexister aux déclarations faites dans les papiers terriers.

La superficie de ces tenues n’est pas toujours précisée dans ces déclarations. Mais ce sont de petites, voire très petites tenues. En dessous de 5 hectares c’était à peine suffisant pour permettre à une famille de paysans de vivre du travail de la terre. Seules sont souvent indiquées les redevances dues par les domaniers. Elles se versent tant en grains (appelés aussi bleds), minots de froment et d’avoine, qu’en monnaie. Poules ou chapons complètent parfois ces redevances. S’y ajoutent les corvées et suite de moulin. La plupart sont des tenues dites « logées et hébergées », sous bail à domaine congéable.

Deux tenues sont en indivision entre l’abbaye de Saint-Maurice et François de La Pierre, seigneur des Salles, conseiller et secrétaire du roi à la chancellerie de Bretagne, fermier général. Ce dernier vient de succéder au seigneur de Kerjégu, Jean de Valleaux, dont il a acquis judiciairement ces terres en 1679.

L’une des deux tenues est appelée par François de La Pierre, tenue des Scouezec.

Les domaniers en sont pour l’une : Etienne le Scouezec (1645-1678), Sylvestre Morillon (1643-1694), Jean Dréano, Jean Queroch, et pour l’autre : Pierre Andref, Jean Quentel, Jean Le Garrec et Richard Cariou.

De quelles superficies sont-elles ? Si l’on compare le montant des redevances avec celui d'une autre tenue déclarée par le même François de La Pierre pour une redevance annuelle sensiblement égale à la première tenue ci-dessus et une superficie de 15 journaux ½ (soit 7,44 hectares), on pourrait donc estimer aux alentours de 7 hectares cette première tenue en indivision avec l’abbé de Saint-Maurice. La seconde tenue en indivision est de bien moindre importance.

François de La Pierre déclare encore une autre petite tenue, dite tenue des fustiers, possédée par Richard Cariou, Jan Le Coroller et Jan Le Gloadec. Qu’étaient les fustiers ? Des fabricants de fûts pour le cidre ? Des menuisiers ? Des charpentiers de marine ? Cette dernière hypothèse est séduisante, car la proximité de la mer et une activité de petite pêche côtière venant compléter la polyculture vivrière existait certainement déjà.

De plus, un texte des Archives départementales (ADF 32 C 1/95) cité par Pierre Martin dans son Dictionnaire des fermiers des droits maritimes (1) mentionne que le 13 septembre 1748, le fermier du passage du Bélon, Olivier Quentel achète une chaloupe à Jolias (Josias) Le Garrec, pour 135 livres.

Or, il existe bien un Josias Le Garrec, fils de Jan et d’Anne Le Robet, domaniers d’une tenue à Kermeurzach en 1682, (tenue rachetée en 1791 par Guillaume Le Doze, petit-fils d’Anne le Robet).

Y aurait-il eu alors un chantier naval à Kermeurzac’h ?

Enfin, trois autres petites tenues sont encore déclarées par François de la Pierre, l’une dite tenue de Kergantic (domanier Marie Le Cornou et consorts), l’autre tenue de Daniel Jégou (domanier Maurice Le Cornou), et la troisième possédée par Marie Jégou.

Il est délicat d’estimer la superficie de toutes ces tenues en fonction du montant des redevances, ce dernier étant très variable en fonction des tenues et/ou de leur propriétaire. Ce sera le cas encore plus tard, en 1751, lors des déclarations pour le vingtième : Les déclarations du vingtième s’appuient essentiellement sur les revenus et n’accordent qu’une importance limitée aux estimations de superficie. (2)

Et il arrive que les propriétaires ne soient pas d’accord sur la superficie d’une même tenue, comme ci-dessous Julienne Puillon et Mathieu Poulain !

Le reste des terres du village est composé :

- d’une tenue hébergée appartenant à Guillemette et Françoise Le Flo, laquelle tenue a sous fonds, savoir sous maison, crèche ruinée, et autre maison, cour à frambois, aire, courtils et jardins, cinquante et quatre cordes un quart [environ 32 ares] et sous terre chaude neuf journaux [4,32 hectares]. Morice Capiten et Jan Le Garrec en sont les domaniers.

- d’une tenue de 5 journaux [2,4 hectares] appartenant à Julienne Puillon, possédée par Andreff et Jan Drénou.

- d’une tenue en indivision entre Julienne Puillon et Mathieu Poulain, d’une superficie de 13,5 journaux [6, 48 hectares], selon Julienne Puillon, mais seulement de 10,5 journaux [5,04 hectares], selon Mathieu Poulain. Ledit village contenant sous fonds, tant en maisons, aire, jardins, terres chaudes et froides, dix journaux et demi. Julienne Puillon déclare les tenanciers Pierre Andreff et Jan Quentel, mais Mathieu Poulain ne connaît que Jan Andreff...

- et enfin de deux petites pièces de terres chaudes nommées Langouet aux issues de Quermeurouzach [Kermeurzach], possédées audit titre de convenant par Françoise Connan, veuve de Nouel Capiten, pour en payer de rente un minot et demi de froment mesure ricle, deux chapons et corvées. Ces deux pièces de terre étant déclarées par Marguerite du Bourg en 1682.

Il s’agit de parcelles à l’entrée de Kermeurzac’h, L 156 à L 164 (cadastre napoléonien), où sont actuellement situées les maisons des numéros 8 et 12, Route de Poull Gwenn.

Nature |

Propriétaires |

Superficie |

Redevance |

Domaniers |

1678 |

||||

1 tenue |

5 journaux (2,43 ha) |

5 minots froment |

Andreff |

|

1678 |

||||

1 tenue |

13,5 journaux (6,56 ha) |

8 minots froment |

Pierre Andreff |

|

| Mathieu Poulain | 10,5 journaux (5,10 ha) | 9 minots froment Corvées |

||

1680 |

||||

1 tenue |

54,25 cordes (maison, jardins...) + |

12 minots froment |

Jan Le Garrec |

|

1682 |

||||

1 tenue |

15 journaux (7,30 ha) |

12 minots froment |

Etienne Le Scoazec |

|

Tenue des fustiers |

|

2,5 minots froment |

Richard Cariou |

|

Tenue des Scoazec (indivision) |

|

12,5 minots froment |

Estienne Le Scoazec |

|

| Abbaye de St-Maurice | 6,25 minots froment 1 minot froment, 1 minot avoine |

|||

1 tenue |

François de La Pierre |

|

2,5 minots froment + 12 sols (d'autre part) Corvées |

Jan Le Garrec

|

| Abbaye de St-Maurice | Voir tenue ci-dessus |

+ Pierre Audreff Corentin Le Robert |

||

1 tenue |

|

1 minot froment |

Marie Jégou |

|

Tenue de Kergantic |

|

2 minots froment |

Marie le Cornou et consorts |

|

Tenue de Daniel Jégou |

|

3 minots froment |

Maurice Le Cornou |

|

| 2 pièces de terres chaudes + 1 frostage | Marguerite du Bourg | 1 journal | 1 minot 1/2 froment 2 chapons Corvées |

Françoise Connan vve de Noël Capiten |

Au total, ce sont dix tenues et deux pièces de terres qui sont déclarées par sept propriétaires. Les noms des domaniers sont parfois les mêmes.

Ceux-ci entretiennent entre eux des liens amicaux, ou au moins de bon voisinage. Ainsi, Jan Le Garrec est le parrain du fils de Sylvestre Morillon. Anne Le Gloadec est la filleule de Richard Cariou. Les mariages resserrent aussi les relations entre les familles : Sylvestre Morillon est marié à Françoise Le Scoazec, sœur d’Etienne.

Des liens existent aussi avec les habitants des villages de Kercanet et de Kerscoazec qui appartiennent à la famille de Guer. Ce sont souvent les mêmes domaniers qui exploitent leurs terres. Ainsi, Etienne Le Scoazec et Sylvestre Morillon possèdent-ils une tenue à Kerscoazec, en plus de celles de Kermeurzach : une tenue au village de Querlevenez bihan [Kerscoazec] possédée à titre de convenant par Etienne Le Scouazec, Sylvestre Morillon et consorts, pour payer audit sieur du Pontcallec, de rente foncière et convenancière, trente et trois sols quatre deniers monnaie, trois minots de froment, huit minots d’avoine, quatre chapons, corvées et suite de moulin, sous laquelle tenue il y a neuf journaux et trois quart de terre [environ 4 ha 68] donnant à l’orient et au midi sur le chemin dudit village au bourg de Moëlan, à l’occident sur terres de [blanc], et au nord sur terres dépendant de l’abbaye de Saint-Maurice Carnoët.

1730 :

En octobre 1730, Jan Favennec déclare à Jacques du Vergier, marié à la petite-fille de François de La Pierre, une tenue à Kergantic, aux issues du village de Kermeurzach. [Guiffant 1730]

Il s’agit alors d’un convenant à domaine congéable entre Messire Jacques René du Vergier (1696-1778) et probablement Jan Favennec (1687-1742), petit-fils d’Etienne Le Scoazec un des domaniers déclarés dans le papier terrier de François de la Pierre et de l’abbaye de Saint-Maurice en 1682.

La tenue comprend une maison d’habitation en pierre commune, de 47,5 pieds (14,5 mètres environ) de long, une autre maison en ruines, une ruine de crèche et un auvent (hangar).

Elle dispose d’un puits, d’une aire à battre, d’un four, de deux courtils (jardins), dont un à chanvre, le tout situé au village de Kergantic, situé aux issues du village de Kermeurouzach, c’est-à-dire dans notre cas, à la sortie ouest du village.

S’y ajoute onze « terres chaudes » (sous cultures), trois prés, quinze « terres froides » (non cultivées), deux parcelles sous lande. Les prés sont situés le long du ruisseau qui débouche à Port blanc. Les terres cultivables sont situées au sud et à l’ouest de la maison, les terres froides et sous lande sont en bordure de rivière et sur la côte.

C’est une petite tenue, d’une superficie totale d’environ 4 hectares, mais elle dispose de commodités que n’ont pas toutes les tenues.

Courtils |

8,25 cordes + 1 autre courtil |

Soit 5 ares + 1 courtil |

Terres chaudes |

249 cordes |

Soit 151,34 ares |

Prés |

14,75 cordes |

Soit 8,81 ares |

Terres froides |

252 cordes |

Soit 153 ares |

Landes |

33,75 cordes |

Soit 20,51 ares |

total |

557,75 cordes |

338,72 ares + courtil = 3 ha 38 environ |

Jan Favennec déclare aussi une part dans la « grande fontaine ». Il doit s’agir de la fontaine de Sainte-Anne.

Fontaine Sainte Anne au XXIème siècle

Les rentes foncières et convenancières annuelles sont de 5 minots de froment et 5 livres 10 sols en argent.

1751 :

On peut noter que dans sa déclaration d’impôts sur le vingtième en 1751, Armand François De La Pierre de Mélinville (1700-1751), receveur des deniers communs de Pontivy, petit-fils de François de La Pierre, ne déclare plus de tenue à Kermeurzac’h.

La même année, François de Castel (1688-1759), fils de Françoise le Flo, déclare avoir dans la paroisse de Mouellan, une tenue appelée la tenue Kermeurouzarch, possédée à titre de domaine congéable par Vincent Le Favennec et consorts pour payer de rente foncière et convenancière en argent trois livres et douze minots de froment, mesure d’Hennebont, lesquels suivant leur poids à trois liards la livre joint[s] à la somme ci-dessus peuvent valoir la somme de trente livres. (Il s’agit de Vincent Le Favennec (1713-1753), fils de Jan (1687-1742)

1780-1790 :

A la veille de la Révolution, Kermeurzach compte 16 couples et 5 veuves ou veufs, ces derniers vivant alors chez leurs enfants. On dénombre 75 habitants, dont 39 enfants. La plupart sont des descendants des domaniers cités dans les déclarations des papiers terriers et qui vivaient donc déjà là au XVIIe siècle. (Le Scoazec, André, Le Delliou, Philippon, Le Doze). Tous sont cultivateurs, à l’exception de Dominique Gambier, « employé dans les Cinq grosses fermes », (ancêtre de la Ferme générale) et qui sera noté douanier à partir de 1800.

Si la période choisie de dix ans ne montre pas de famille nombreuse, celles-ci auront néanmoins une moyenne de 6.8 enfants sur l'ensemble de leur vie. Chaque famille est frappée par la naissance d'enfants mort-nés ou décédés dans la première année.

6 des 16 couples comportent un des deux époux qui se remarie après le décès de son conjoint.

Dans 6 foyers, 3 voire 4 générations vivent sous le même toit.

Les domaniers les plus aisés sont soumis à l’impôt sur le vingtième, impôt établi en 1749 et qui touche l’ensemble de la population (Tiers-état, nobles, clergé). Le relevé du rôle de l’année 1786 comprend 262 lignes de contribuables. C’est ainsi qu’à Kermeurzac’h on relève le nom de « Jacques André et consorts » (comprendre : les descendants de Jacques André (1709-1784), dont son petit-fils Louis (1757-1822), qui doivent 17 livres 18 sols en 1786, 15 livres 4 sols en 1787, 14 livres 16 sols en 1789 et 19 livres 17 sols en 1790. C’est une somme importante, par rapport à ce que doivent des domaniers des villages alentour : en 1786 Nicolas Favennec, de Kercanet, doit 5 livres 10 sols, Corentin Favennec, de Kerouze, 9 livres 4 sols, la veuve et les enfants de Jean Le Doze, de Kerdaniel, 5 livres 15 sols...

Et c’est le montant de l’impôt qui fait que l’on est « citoyen actif » ou pas. Sont « citoyens actifs » uniquement ceux qui paient des impôts équivalents ou une contribution directe égale à la valeur locale de plus ou moins dix jours de travail (soit de cinq à dix livres) et qui sont propriétaires : ils peuvent élire l'assemblée législative, le conseil de district, le tribunal de district, et s'y porter candidats.(d’après « Wikipédia »)

1790-1791 :

D’après l’état des rentes sur les biens ecclésiastiques de 1790 plusieurs tenues appartiennent à l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé et à celle de Saint-Maurice en Clohars. (À noter : l’abbaye de Sainte-Croix n’avait pas de tenue à Kermeurzach en 1682).

Abbaye de Sainte-Croix :

- La veuve de Charles Le Favennec paye de rente par an un demi-minot de froment et un demi-minot d’avoine mesure d’Hennebont. Il s’agit de Suzanne Souffaise (1731-1800).

Abbaye de Saint-Maurice :

- Pierre Le Delliou et consorts payent de rente par an un demi-minot de froment et un demi-minot d’avoine, mesure d’Hennebont, et en argent 1 £ 4s. (Pierre Le Delliou 1758-1813, cultivateur, maçon)

- Guillaume Le Doz paye de rente par an deux minots et demi et six écuellées de froment, trois minots et demi d’avoine, mesure d’Hennebont, et en argent ci 4 £. (Guillaume Le Doze 1737-1802)

- Dominique Guillou paye de rente par an un demi-minot de froment, un minot d’avoine mesure d’Hennebont, et en argent ci 3 £ 0 s. (Dominique Guillou 1768-1835 né à Kerlauen bihan ou Kerscoazec)

Lors de la vente des biens nationaux de mars 1791, plusieurs anciens domaniers se groupent pour racheter les tenues qu’ils exploitent. Il en est ainsi pour Nicolas Le Favennec (1740-1805) de Kercanet et Guillaume Le Doz (1731-1802), de Kernon argoat. Ce dernier est marié à une descendante de Jean Le Garrec et Anne Robet (domaniers en 1680-1682).

Sur la 1ère tenue de Kermeurzach mise en vente, la rente foncière et convenancière est alors de quatre minots un quart de froment, quatre minots trois quarts d’avoine comble et foulée mesure d’Hennebont, et cinq livres six sous sept deniers en argent. La tenue est adjugée à Guillaume Le Doze, Nicolas Favennec et consorts pour 1847 livres. En 1832, Jean François Le Doze, fils de Guillaume ainsi que plusieurs petits-enfants de Guillaume Le Doze possèdent des terres à Kermeurzach d’une superficie totale de plus de 10 hectares.

Sur la 2ème tenue de Kermeurzach mise en vente, la rente foncière et convenancière est alors de six minots six écuellées de froment, huit minots une écuellée d’avoine, dix livres treize sous trois deniers. La tenue est adjugée à Louis Archin, de Lorient, commissaire et contrôleur de la marine, pour 2697 livres.

Enfin, une troisième petite tenue, dite tenue de Gourmelen, sur laquelle la rente est de 8 livres, est adjugée aussi aux mêmes Guillaume Le Doze et Nicolas Favennec pour 192 livres. En 1832, deux petits courtils respectivement de 0,80 ares et 0,67 ares, au centre du village, se nomment Liors Gourmelen. Leurs propriétaires en sont alors Jacques Caéric et Yves Le Doze, petits-fils de Guillaume Le Doze.

1803 :

Le procès-verbal de la rente foncière et convenancière de la tenue adjugée à Guillaume Le Doze et Nicolas Le Favennec n’aura lieu qu’en 1803. La superficie estimée est d’un hectare quarante-six ares et le total de l’arrentement à 104,59 francs.

-----------------------------------------------------------------------

(1) Martin Pierre, Dictionnaire des fermiers des droits maritimes en Bretagne, Les Indes Savantes, Paris, 2016

(2) Meyer Jean, La Noblesse bretonne au XVIIIème siècle, SEVPEN, Paris, 1966, p.617

![]()

Fils de Gabriel de la Pierre, bourgeois d’Auray, marchand de vin, fermier des devoirs à Auray, François de la Pierre est né à Hennebont en 1620 ou 1630. Décédé et inhumé à Hennebont en 1692.

Fils de Gabriel de la Pierre, bourgeois d’Auray, marchand de vin, fermier des devoirs à Auray, François de la Pierre est né à Hennebont en 1620 ou 1630. Décédé et inhumé à Hennebont en 1692.

A Hennebont, il est d’abord marchand de vin, négociant et armateur, puis il prend à ferme les octrois de la ville ; il devient aussi fermier des devoirs et s’engage dans les offices de finances en achetant une charge de receveur des fouages du diocèse de Vannes en 1655 (1). Il s’associe en 1659 avec son beau-frère Thomas Dondel dans une maison de grand commerce et de négoce à Hennebont. La grande fortune amassée dans ces opérations leur permet d’acheter en 1667 la seigneurie du Faouédic-Lisivy (Lorient) où sera installée plus tard le site de construction navale de la Compagnie des Indes... Puis François de la Pierre achète plusieurs biens fonciers à Guidel, Arzano, Pluvigner...

Toujours en 1667, au décès de son père, la ferme des devoirs à Auray lui est transmise. (2)

En 1674 il concrétise son ascension sociale en achetant un office anoblissant de conseiller secrétaire du roi (3).Il prend alors le titre de Sieur des Salles et porte pour armes « d’or à deux faisceaux de gueules ».

Il devient encore propriétaire d’autres terres à Port-Louis, et d’une baronnie s’étendant sur Languidic, Quistinic et Lanvaudan. Fermier de l’évêché de Quimper, il sera aussi seigneur du Hénan, en Névez.

De 1672 à 1679 il devient propriétaire à Moëlan :

1672 : de Kercordonner, Kerchiminer, Fruguel, Kerduel (indivision) et Kermenguy, achetés à Dame Marie Morice, veuve de messire Jan de Coniac.

1675 : du domaine du Damany : Dame Julienne Le Digoédec vend le domaine du Damany à écuyer F. de la Pierre, seigneur des Salles, receveur des fouages et autres deniers royaux, conseiller et secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, demeurant à Hennebont.

Le domaine du Damany comprend aussi Kerandrège, Lannic, Botcouat ou Kerségalou, Kerantallec, Kerdanet ou Kerchoise, Kerantorrec (indivision), Kervéligen.

1679 : de la seigneurie de la Porte de Kerlouarnec et d’un quart de la terre de Kerjégu, qui appartenaient au sieur de Bois-Robin, Jean de Valleaux.

Lui appartiennent aussi des tenues à : Kerguevillic, Kervaziou, Kervigodez, Kerhermen, Kerloshouarn (près de Kervasselin), Parcou Monbail, Carpont bihan, Saint-Cado, Kervégant, Kerlagat, Keryoualen isel, Trogan, Parc Québlen, Kermeur bihan (indivision), Kersaux (indivision), Kerlasset, Kergoulouët, Kermeurzach, Kervétot, Kermorvan.

Les héritages (tenues) de Kermeurzach lui sont échus pour les avoir judiciairement acquis en ladite cour royale de Quimperlé le troisième de février mil six cent soixante et dix-neuf, comme saisis et vendus sur messire Jan de Valleaux, sieur de Boisrobin.

Toutes ces tenues sont baillées à domaine congéable à des domaniers.

Moëlan, et encore plus Kermeurzach, n’étaient finalement que bien peu de chose parmi toutes ces possessions. Ceci expliquerait-il les approximations de superficie ou de patronymes relevées dans les déclarations ? Les détails des rentes seraient-ils plus exacts ? Peut-on se fier davantage à leur calcul, établi par ce « brasseur d’argent » (P. Jarnoux) qu’était François de la Pierre ?

Pour plus de détails sur la famille de la Pierre : Philippe Jarnoux, Les jeux de l’argent et du pouvoir- bonnets rouges et gens de finances à Pontivy au XVIe siècle.

-----------------------------------------------------------------------

(1) Jarnoux Philippe, Les jeux de l’argent et du pouvoir-bonnets rouges et gens de finance à Pontivy au XVIIe siecle, actes du congrès de Pontivy, Pontivy et le centre Bretagne, les bretons et l’argent, SHAB, 2010, p. 87.

(2) Jarnoux Philippe, ibid. p. 81.

(3) Jarnoux Philippe, ibid. p. 87.