Patrimoine

Patrimoine vernaculaire

La digue de Brigneau

Historique de la digue et du phare de Malachappe 1890-2023

Laurence Penven et Philippe Dréno (avril 2023)

Le 11 octobre 1890, 124 marins pêcheurs de Brigneau et de la côte environnante sollicitent l’appui du député James de Kerjegu (1) auprès du ministre des Travaux Publics et de la commission des pétitions, afin d’obtenir une petite digue à l’entrée du port de Brigneau ainsi que d’un petit feu ou d’une lampe, ayant une portée de deux milles environ.

Le 20 octobre 1890, le maire, René de Beaumont, signe Pour approbation de la pétition ci-contre et la constatation des cent vingt-quatre signatures apposées.

Décision favorable des travaux maritimes le 20 mai 1891.

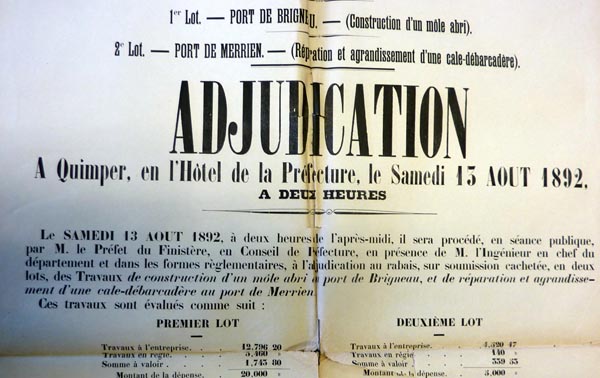

Lors de sa session ordinaire de mai 1891, le conseil municipal de Moëlan (nota : douze présents ; le maire, René de Beaumont, est absent), prend connaissance d’une lettre ministérielle adressée au préfet du Finistère, qui évalue la dépense pour le projet de construction d’une digue ou môle à l’entrée du port de Brigneau et d’un fanal pour en indiquer la position, à 20 000 francs. L’Etat contribuerait pour la moitié, l’autre moitié resterait à la charge de la commune et du département. Après délibération, le conseil municipal, ayant fait remarquer qu’il s’agit d’un projet d’utilité publique et donc demandé que ce soit l’administration avec les ressources de l’Etat et du Département [qui] fasse ces travaux dont les étrangers profiteront comme les Moëlanais, passe au vote : 9 voix pour l’ajournement, 2 voix pour le rejet, 1 voix pour la création de ressource. L’ajournement pour la création de ressources est voté par 9 voix sur 12.

En réaction, le député James de Kerjégu écrit un courrier, par lequel il propose de prendre à sa charge la part de la commune.

En réaction, le député James de Kerjégu écrit un courrier, par lequel il propose de prendre à sa charge la part de la commune.

Le projet est à nouveau à l’étude et aboutit, en février 1892, à l’accord sans réserve ou à l’adhésion pure et simple de toutes les parties concernées : lieutenant-colonel chef du Génie, ingénieur des travaux hydrauliques, directeurs des travaux hydrauliques du ministère de la Marine, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui donnent leur accord pour les travaux demandés par les habitants (non pas par le maire !)

Dans un nouvel exposé, l’ingénieur des Ponts et Chaussées présente à nouveau le projet et confirme le montant de la dépense : 20 000 francs.

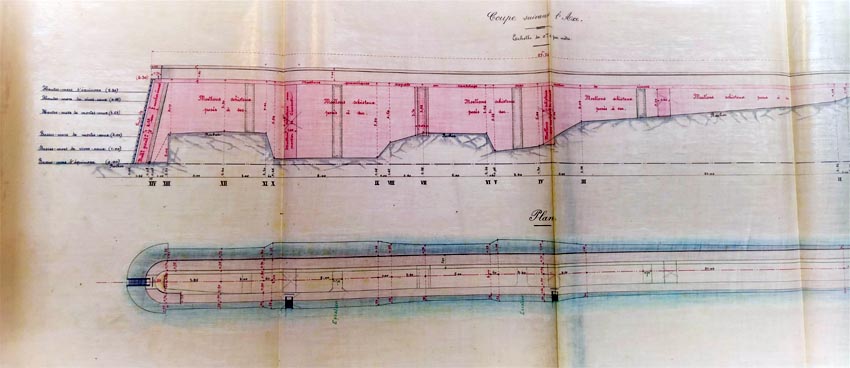

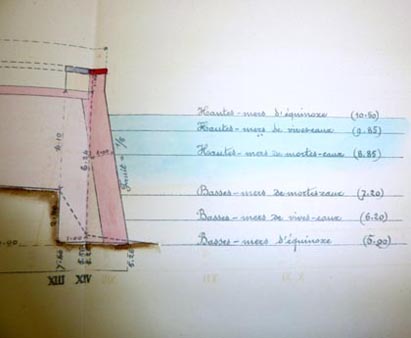

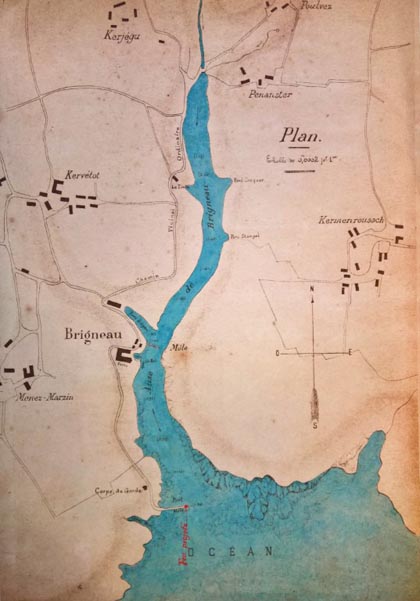

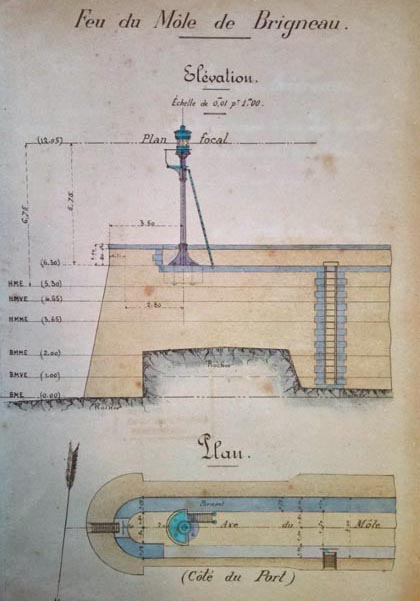

On pourrait par exemple améliorer notablement les conditions actuelles en établissant à l’entrée du port un môle qui le défendrait contre les coups de ressac venant de la partie sud ...Ce môle aurait une longueur d'environ 57 m et abriterait un vaste mouillage à fond mou... Accessoirement, l'avant-projet comprend l'aménagement d'un petit débarcadère à l'origine du môle et la construction d'un chemin d'accès reliant ce débarcadère à l'extrémité du chemin rural aboutissant au corps-de-garde des Douanes.

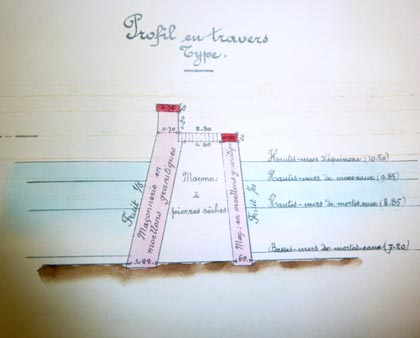

Les plans définitifs sont alors établis.

Les matériaux devant être utilisés sont ainsi détaillés : moellons de granit avec mortier de ciment pour les mur sud (largeur 1 mètre) et mur nord (largeur 0, 60 m) ; moellons schisteux posés à sec pour la cavité intérieure. La partie supérieure est en moellons granitiques disposés en cantelage. (Une tranchée fut creusée ultérieurement dans ce cantelage, lors du passage du câble pour la dernière électrification du phare, dans les dernières années du XXe siècle, puis comblée par du béton.)

La composition des prix précise la provenance des matériaux : le sable vient du Pouldu, les pierres de taille de l’Aven, les moellons granitiques de la carrière de Damany et les moellons schisteux de l’anse de Brigneau. Les falaises schisteuses surplombant le port et la côte étaient des gisements où l’on extrayait depuis fort longtemps les « pierres de côte » servant à construire les maisons des villages côtiers.

Plan de situation

Brigneau - Môle extérieur et plan, vue du port - [source AD29] (Cliquez sur la photo pour l'agrandir)

|

|

Môle de Brigneau [source AD29]

L’adjudication des travaux a lieu à Quimper le 13 août 1892.

L’entreprise Bergé, de Pont-Aven, emporte le marché.

La réception provisoire des travaux est faite le 2 octobre 1894. Mais le chantier n’est pas totalement achevé, l’entrepreneur ayant pris du retard. En effet, à la fin de l’année 1893, date à laquelle il aurait dû terminer les travaux, il lui restait encore à exécuter les ragréements et rejointoiements de l’ouvrage, ainsi que la pose des organeaux et échelles d’accostage en fer.

Cette obligation lui est rappelée à plusieurs reprises, par trois fois en 1893. De même, la nécessité d’achever les travaux lui est rappelée encore par trois fois entre mars et mai 1894. Au 12 juin 1894, l’entrepreneur n’en ayant toujours pas tenu compte, une mise en demeure d’achever sous dix jours les travaux (mise en place et scellement des échelles d’accostage et rejointoiement des parements) lui est notifiée.

Dans une lettre datée du 3 mai 1895 rappelant que les ingénieurs ont fait connaître que les travaux sont terminés, et qu’une économie de 412,04 francs a été réalisée, le ministre des Travaux publics autorise l’emploi de cette somme à l’enlèvement de quelques pointes de rochers aux abords du môle.

La levée des cautions a lieu la même année.

Quid du petit feu ou lampe ayant une portée de deux milles environ demandé dans la pétition de 1890 ?

Il faudra attendre 1907 et une nouvelle pétition des industriels et des marins pêcheurs, du 23 septembre, demandant l’établissement d’un feu d’éclairage à l’extrémité du môle qui protège le port.

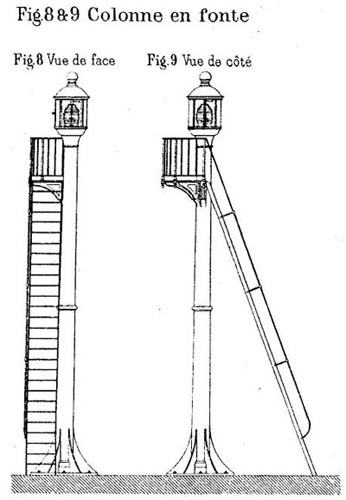

Par décision du 1er mai 1908, le ministre des Travaux publics, ayant pris la pétition en considération, décide qu’un feu fixe d’horizon blanc fonctionnant à l’huile minérale, sans gardien permanent, serait allumé à l’extrémité du môle de Brigneau, au sommet d’une colonne en fonte, à 6m 75 au moins au-dessus des plus hautes mers.

La dépense s’élève à 4 000 francs. La commune de Moëlan prend en charge les deux tiers (1000 francs de ressources communales et le reste de souscriptions particulières). Le Conseil général du Finistère, au cours de sa session d’août 1908, propose de prendre en charge le tiers restant, soit 1333,33 francs. L’Etat assurera l’entretien et l’éclairage.

|

|

[source AD29]

Il s’agit d’un feu « Sautter »

Hyppolite Moncus (1873-1933) |

Le 16 avril 1914, Hyppolite Moncus, préposé des Douanes à Brigneau depuis 1912, est nommé gardien hors classe des phares et balises et attaché au service du feu de Brigneau. (Ouest-Eclair). Son fils, Jean, marin d’Etat en retraite au bout de 17 années de service, habitant à Malachappe, sera lui aussi « surveillant » du feu. Son rôle consiste à monter quotidiennement à l’échelle du feu, pour vérification du fonctionnement. Il doit en changer les ampoules qui grillent souvent. Il dépend du gardien titulaire des phares de Doëlan, M. Gourmel, lui-même retraité de la marine. Vers 1960, Jean Moncus arrête son service. Il ne sera pas remplacé. |

|

|

||

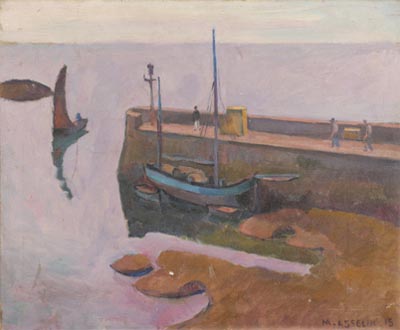

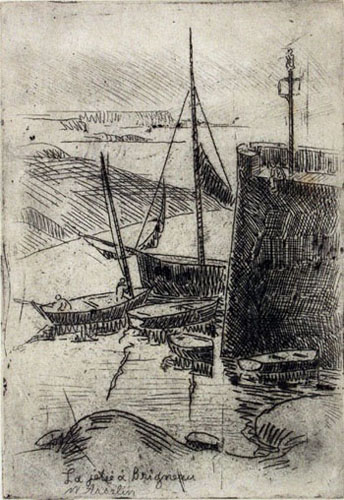

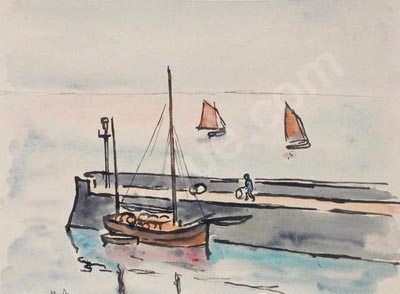

Asselin Maurice (1882-1947) - La jetée à Brigneau |

Extrait du catalogue de la maison Louis Sautter |

|

Aquarelle, huile et eau-forte de Maurice Asselin, en résidence à l’auberge Baccon entre 1911 et 1918.

Asselin - La digue - 1913 |

Asselin - La jetée à Brigneau - 1918 |

Le 3 octobre 1919, le ministre des Travaux publics propose de faire construire un magasin pour remiser le matériel d’entretien et les approvisionnements du feu permanent pour éviter le dépôt chez un particulier. Il décide d’ouvrir à cet effet un crédit de 1 000 francs à l’ingénieur en chef. |

Le feu sera électrifié par décision ministérielle du 13 avril 1928, en même temps que ceux de Doëlan et de Merrien Pour ce faire, il convient de construire une ligne spéciale et des branchements. Les travaux sont demandés à la Société des Forces motrices de l’Ellé puis à la Compagnie Lebon, son successeur, qui s’engage à effectuer l’électrification pour fin septembre 1930. Le feu fixe est transformé en feu à occultations toutes les quatre secondes, (lumière 3 secondes, occultation 1 seconde) avec trois secteurs, blanc, rouge et vert. Le détail de l’installation est décrit dans une lettre du ministère à l’ingénieur en chef, datée du 11 septembre 1930. En novembre 1937, l’ingénieur des Travaux publics de l’Etat propose d‘équiper le feu de Brigneau (ainsi que celui de Merrien) d’un dispositif d’allumage automatique.

|

|

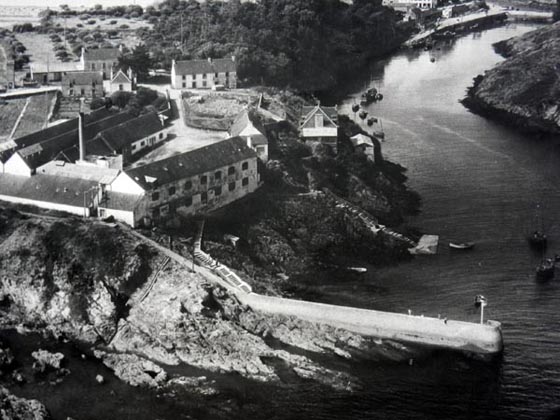

Au temps des chaloupes sardinières |

Régates en 1912 - Foule des badauds sur le môle |

|

|

Moment de pause début XXe siècle ou d’un autre usage du phare |

Vers 1950

|

La digue et le phare sont régulièrement soumis aux intempéries, accusant à chaque fois une ride supplémentaire, quand ce n’est pas une fissure ou un trou... Des travaux d’entretien et des réparations sont alors nécessaires. En 2001, une partie du parapet ayant été emportée par la mer, la réparation est effectuée en 2002 à l'identique, avec un renforcement par des points d'ancrage sur chacun des blocs de pierre, forés et transpercés par des barres de fer. En janvier 2003, le Bulletin municipal de Moëlan annonce que les moellons en pierre destinés à la reconstruction ont été récupérés. La réfection du parapet est en cours d’achèvement. En 2005, après l’apparition de fissures, on procède à une remise en état des parements de pierres et une injection de coulis de ciment. En 2007, un rejointoiement côté mer est réalisé.

|

|

Tempête 1er janvier 2014 |

Octobre 2021, fissure le long du raccord granit-béton |

2023 :

L’état du môle est préoccupant depuis plusieurs années. « En 2020 et en 2021, des pierres s’étaient délogées, laissant apparaître un trou de 80 cm », rappellent les élus. « Sur les deux dernières années, nous avons mis 40 000 € pour sécuriser l’ouvrage. Nous avons également alerté le préfet de la dégradation du môle extérieur en février 2021. » Un premier trou s’est formé à la base du môle, et s’est ensuite agrandi rapidement. « Le Télégramme » 24 mars 2023.

Travaux d’octobre 2021 (photo « Le Télégramme ») |

20 mars 2023 - La « gave » de rocaille s’échappe par le trou |

23 mars 2023 - Le phare est tombé à la verticale

(1) James de Kerjégu est un homme politique et diplomate français, né au château de Trévarez, à Saint-Goazec (Finistère), le 27 février 1846 et mort à Paris le 23 décembre 1908. En 1889, il est élu député de Quimperlé comme candidat républicain rallié. (source : Wikipédia)

Il n’a rien à voir avec la famille propriétaire du manoir de Kerjégu.