Territoire

Bourg et villages

Les lieux-dits de Moëlan

Laurence Penven (avril 2023)

Mer, pêche et marins

1 - Les ports et la pêche du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle.

Les petits ports de Moëlan ne sont pas seulement agréables par leur charme, mais ils furent jusqu’à nos jours des lieux de pêche très florissants (1).

En 1557, les ports de Moëlan dépendaient de la pêcherie de Doëlan, dont le fermier recevait, pour le compte de l’abbaye de Saint Maurice, les redevances annuelles des pêcheurs, composées essentiellement de merlus, congres et autres poissons.

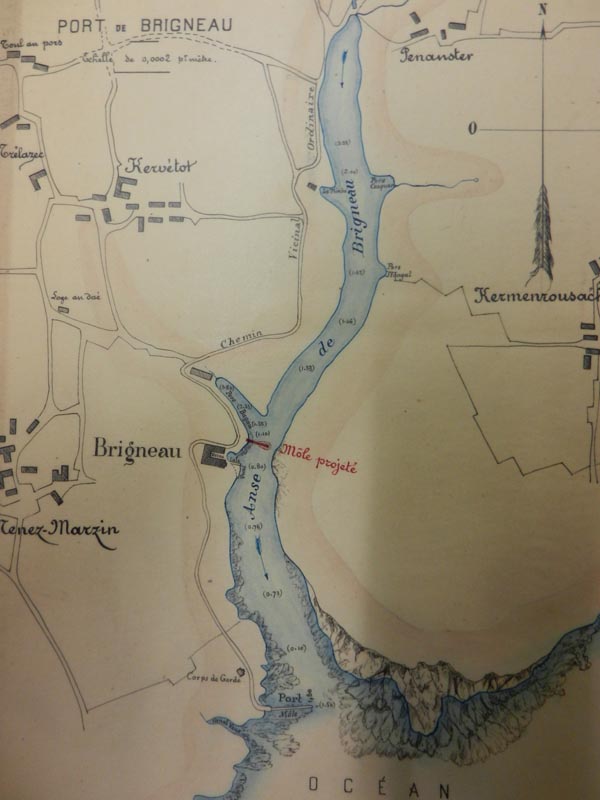

En 1678, il est fait mention du « havre de Brigneau » dans la déclaration pour le papier terrier de Mathieu Morice.

En 1748, Josias Le Garrec, fils de Jan et Anne Le Robet, domaniers à Kermeurzac’h, vend une chaloupe (2).

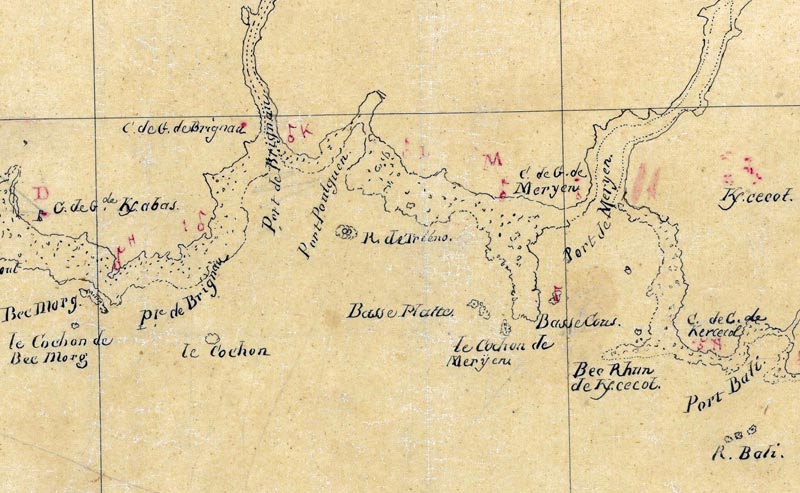

Une carte élaborée entre 1771 et 1785 ainsi que celle de Cassini, achevée en 1783, mentionnent le port de Poulguen.

Le poisson était pêché en mer, mais aussi dans les estuaires. Cambry, lors de son séjour au manoir de Kerjégu en 1794, décrit la ria de Brigneau où l’on pêche à la ligne rougets et grondins, tandis que d’autres utilisent une foëne pour « darder » les poissons plats, et alors que des femmes s’adonnent à la cueillette des huitres, berniques et autres bigorneaux. La pêche au filet en travers de la rivière (le « coup de senne » ) est décrite un peu plus loin : On barre quelquefois les anses de ces côtes avec de longs filets de quatre-vingt-dix ou cent brasses, la mer descend, tous les poissons qui se sont avancés dans les terres sont arrêtés par ces filets (3). On peut encore voir, sur la « longère » (façade) d’une maison de 1766 à Kernon largoat, une pierre en saillie, permettant d‘y suspendre le filet.

P.E. Clairin (1897-1980), Coup de senne sur le Bélon

Mais la mer, c’est aussi le danger des agressions extérieures : Dans toutes les paroisses côtières, la population, toujours en alerte, devait toujours être prête à répondre aux agressions maritimes qui devenaient nombreuses, surtout depuis 1674 et après 1691. (4)

Un poste de guet existait à Kermeurzac’h ; le 13 thermidor an II (31 juillet 1794), le citoyen Martret réclamait pour ce poste trois fusils, une livre de poudre et des balles à proportion. (5)

2 - Les marins au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, les navigants à la pêche ou au commerce étaient appelés à effectuer leur service militaire sur les vaisseaux du roi. Ils étaient recrutés par les système "des classes", réformé et remplacé en 1795 par l'inscription maritime.

A Kermeurzac’h, entre 1760 et 1780, sont ainsi levés sur des vaisseaux de guerre, les pêcheurs : Glérand Philippon (1759-1832), Pierre Favennec (1761-1808), Corentin Souffez (1734-1787), son fils Jean Joseph Souffez (1769-1829).

Simples matelots, ils perçoivent une solde de 20 livres. Cette solde augmente en fonction du grade. Pierre Favennec, devenu marin de l’Etat, touche 39 livres quand il devient quartier-maitre.

L’existence des pêcheurs bretons en ces années 1780 est placée sous le signe de l’absence, de la menace permanente, de l’insécurité, menace venant du large, menace d’un enrôlement » (6)

D’autres sont embarqués sur des vaisseaux de la compagnie des Indes, comme Dominique Guillou (1737-1810), et participent aux combats contre les Anglais à Pondichéry.

3 - XIXe siècle

Au XIXe siècle, et jusqu’à la première guerre mondiale, ils sont nombreux à servir dans « La Royale ». En 1825, le système de la « levée permanente » impose à chaque marin de 20 à 40 ans d’effectuer un temps de service dans la Marine militaire.

Et à Kermeurzac’h, comme dans tous les villages côtiers, ils sont nombreux.

La seconde moitié du XIXe siècle est aussi l’époque où la pêche à la sardine est en plein essor ; la presse de Kermeurzac’h est construite vers 1868, celle de Brigneau se développe et devient usine. Bientôt à Brigneau on ne compte plus les chaloupes et canots, dont le nombre ne va cesser de croître. Les pétitions répétitives des pêcheurs en vue d’améliorer les accès au port et sa sécurité aboutissent à la construction d’infrastructures de plus en plus efficaces.

En 1898, sur le plan d’un avant-projet de la construction du môle de Pors Bagou, outre l’anse de Pors Gosquer, celle de Stang ar Gall est appelée Pors (Pors stangal). Nul doute que ces moindres anses offraient un havre, aussi précaire fût-il, aux barques et petites embarcations alors en service.

1898, avant-projet de la construction du môle de Pors-Bagou

Bien des familles, non seulement de marins pêcheurs, mais aussi de cultivateurs, placent leur fils aîné comme mousse « à la petite pêche », au sortir de l’enfance. Ils ont entre 10 et 14 ans. Il s’agissait souvent de convertir une bouche à nourrir en soutien de famille quand la modestie du capital familial interdisait d’envisager d’autres solutions (7). Novices à 16 ans, ils sont ensuite promus au grade de matelot. Certains font ensuite carrière comme marins pêcheurs, d’autres partent au cabotage ou au long cours, d’autres encore deviennent douaniers ou s’engagent dans la Marine d’Etat. Dans certaines familles, ce sont tous les enfants mâles qui deviennent mousses, novices, matelots. Ceci ne doit pas occulter le rôle joué aussi par leur sœurs, embauchées à la saison de la sardine dans les presses de Kermeurzac’h et de Brigneau, les « petites filles », ainsi appelées à cause de leur jeune âge. Ce fut le cas, par exemple, de Marie Thérèse Le Bloa (1866-1950).

Libérés des obligations militaires et/ou de la mobilisation pour la guerre, devenus parfois patrons pêcheurs, ils ne reviennent pas toujours à Kermeurzac’h et s’installent dans un autre village, souvent celui de leur épouse. Dans le cas où il y a une exploitation agricole à gérer, en tant que propriétaire ou fermier, le retour à la terre l’emporte et on se fait rayer des inscrits maritimes.

C’est le cas de Pierre Marie Philippon (1841-1916) et de Jean Pierre Favennec (1834-1900) qui, en 1875, déclare ne plus vouloir naviguer. Les deux fils de ce dernier, Jean Marie (1861-1884), et Jean François Marie (1870-1889) décèderont lors de leur service, le premier à Hanoï lors de l’expédition du Tonkin, et le second sur la frégate « La Couronne » à Lorient, en 1889.

-En effet, les conflits militaires du Second empire, et plus tard la première guerre mondiale, sont autant d’occasions de rappels au service de l’Etat, dont plusieurs ne reviennent pas : on peut citer encore, Pierre Louis Philippon (1846-1870), 24 ans, François Guinguénau (1864-1892), 27 ans.

Et les naufrages de chaloupes contribuent aussi à décimer la population de pêcheurs.

On peut prendre en exemple deux familles de « paysans-pêcheurs » dans lesquelles on ne compte plus les enfants devenus pêcheurs, marins de commerce ou d’Etat, dont certains sont décédés prématurément. Ce sont :

La famille Favennec-Scaviner :

Leurs fils :

Jean Marie Favennec, né en 1837, est mousse à 14 ans ; ses frères Jean Louis, né en 1839, et Jean François, né en 1844, deviennent aussi marins pêcheurs. Jean Louis reprendra l’exploitation familiale ; Jean François, matelot à la petite pêche en 1867, puis marin d’Etat, décède à La Seyne-sur-Mer à 23 ans, en 1868.

Leurs petits-fils :

Jean Marie Favennec (1878-1902), mousse à 10 ½ ans, fusilier marin, décédé à 24 ans en 1902 dans le Var. Son frère, Julien Marie, né en 1884, décède aussi en 1902, au Havre, alors qu’il était chauffeur sur le steamer Alexandre Bixio. Enfin, un troisième frère, Arthur, né en 1889, marin de commerce, décède à 26 ans en 1915.

La famille Philippon-Souffez :

- François Marie, né en 1836, fait son service en tant que fusilier, jusqu’en 1863. Puis est à la pêche jusqu’en 1869. Cultivateur ensuite, il décède à Kercarn en 1878, à 42 ans.

- Julien, né en 1839, est novice à la petite pêche en 1864 et 1874, mais décède chez ses parents en 1878, à 37 ans.

- Pierre Marie, né en 1841, devient matelot en 1866. Il reprendra l’exploitation familiale avec sa femme, Marguerite Lozachmeur. Leur fils Corentin décèdera à 17 ans en 1892, au cours du naufrage du canot Saint-Pierre, devant Brigneau.

- Joseph Marie, né en 1844, matelot à la pêche en 1869, décède chez ses parents en 1871 à 27 ans.

- Pierre Louis, né en 1846, matelot à la pêche en 1866, est levé pour le service en 1867 et décède à l’hôpital maritime de Port-Louis en 1870, à 24 ans.

- Jean, né en 1848, est marin pêcheur et cultivateur. Il s’installe à Blorimond.

- Corentin, né en 1850, est mousse à 11 ans, levé d’office en 1871, libéré en 1878 ; il s’installe aux Petites Salles comme cultivateur en 1880.

- François Louis, né en 1855, mousse à 11 ans, s’installe comme cabaretier à Brigneau.

Quelques autres destins méritent aussi d’être relevés, comme celui de :

- Melaine Favennec (1875-1965), mousse à 10 ans, matelot à 18 ans, en Allemagne en 1914, puis dans l’infanterie coloniale, le bataillon des zouaves, et enfin dans l’escadre de Salamine en 1917. Il est marin pêcheur à Brigneau en 1936.

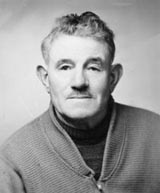

- Melaine Favennec (1875-1965), mousse à 10 ans, matelot à 18 ans, en Allemagne en 1914, puis dans l’infanterie coloniale, le bataillon des zouaves, et enfin dans l’escadre de Salamine en 1917. Il est marin pêcheur à Brigneau en 1936.

Melaine Favennec

- Jean François Robet (1882-1950), alors seul garçon d’une famille de 8 enfants, fils de patron pêcheur, placé comme mousse à 11 ans, juste une semaine avant la naissance d’un frère, François Louis (1893-1944), neuvième enfant, qui sera lui aussi mousse à 12 ans, puis matelot au long cours en 1910. Jean François sera plus tard marin pêcheur à Kersauz.

- Jean François Robet (1882-1950), alors seul garçon d’une famille de 8 enfants, fils de patron pêcheur, placé comme mousse à 11 ans, juste une semaine avant la naissance d’un frère, François Louis (1893-1944), neuvième enfant, qui sera lui aussi mousse à 12 ans, puis matelot au long cours en 1910. Jean François sera plus tard marin pêcheur à Kersauz.

Jean François Robet

- Pierre Marie Le Bourhis, (1891-1927) mousse à 12 ans, participe à la bataille des Dardanelles (1915-1916), « paysan-pêcheur », il décède à 36 ans à Kermeurzac’h.

- Pierre Marie Le Bourhis, (1891-1927) mousse à 12 ans, participe à la bataille des Dardanelles (1915-1916), « paysan-pêcheur », il décède à 36 ans à Kermeurzac’h.

Pierre Marie Le Bourhis

- René Louis Quéhennec, (1893-1917), mousse à 14 ans, décède à 24 ans à bord du cuirassé Kléber lors de son naufrage en 1917.

Enfin, on ne doit pas oublier la marine de commerce où sont embarqués en 1836 les enfants de douaniers Jean Baptiste Guinguéneau et Joseph Le Dren. Mais il faudra ensuite attendre un siècle avant que d’autres familles de Kermeurzac’h ne soient concernées par « la Marchande ».

4 - De la fin du XIXe siècle à la première guerre mondiale

Dès la fin du XIXe siècle, les recensements de population font apparaître autant de familles de marins que de cultivateurs. Toutefois, il est difficile de connaître exactement combien d’hommes vont en mer. Sont facilement identifiables comme marins pêcheurs ceux qui, sans biens fonciers ou presque, vivent essentiellement des ressources de la pêche. Ils habitent souvent dans les maisons de « Kermeurzac’h-Brigneau » ; ce sont les familles Guinguéno, Simono (Simonou), Colin. Mais la plupart des autres sont des paysans-pêcheurs, pratiquant la pêche surtout à la belle saison. On peut citer par exemple Joseph Philippon ou François Drénou, cultivateurs et patrons pêcheurs. Plusieurs paysans sont ainsi appelés en renfort saisonnier à la pêche entre mai et novembre.

A la veille de la guerre, plusieurs chaloupes ou canots, construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, sont inscrits au préposat maritime de Doëlan " pour faire de la petite pêche ". Le patron est en général accompagné d'un ou deux hommes d'équipage.

Ces bateaux sont des canots non pontés ou des chaloupes, dont la jauge est comprise entre un peu plus d’1 à 3 tonneaux (canots) ou 4 tonneaux (chaloupes), armés pour la petite pêche côtière. Ils sont désignés sous le nom de canot à misaine, ou plus simplement canot-misaine, traduction littérale en français du pays de l’expression bretonne ar c’hanot mizan. (8)

Ils ont une voile au tiers sur un mât principal à l’avant et peuvent avoir une voile auxiliaire. Les canots les plus grands, ou chaloupes, ont deux mâts et deux voiles au tiers.

Une description précise du bateau La Pucelle d’Orléans, construit en 1908 à Concarneau, est faite dans l’acte de vente de 1925, entre Jean François Favennec et son fils Joseph Favennec [1925-28].

On recense ainsi les canots ou chaloupes :

L’Elisa, patron François Marie Guinguénos (1838-1886) ; il fera naufrage en 1886 avec 7 hommes à bord (cf. chapitre suivant : accidents, naufrages)

Saint Jean (construction 1913), patron François Drénou (1845-1925), mousse Yves Alain Guyader (1899-1954),

Sainte-Anne d’Auray (construction 1894), en 1913, patron Laurent Colin (1856-1932), matelots Louis Marie Guinguénau (1870-1949), Louis Marie Guillou (1887-1941),

La Pucelle d'Orléans (construction 1908), patron Jean François Favennec (1872-1956),

Gaston de Foix (construction 1909), en 1919, patron Yves Guyader (1873-1960), matelot François Audren (1882-1955),

Petit Joseph (construction 1909), en 1913, patron Joseph Marie Philippon (1876-1967), matelots Jean Marie Colin (1886-1956), Joseph Le Goff (1885-1915) de Kerscao, puis Jean Le Guilly (1897-1964), et les canots de : Joseph Marie Robet (1843-1913), Joseph Marie Audren (1845-1925), et Joseph Marie Favennec (1868-1931).

Si l’on retrouve des noms d’anciennes familles de Kermeurzac’h, comme Favennec et Philippon, on remarque que tous les autres sont des patronymes nouveaux.

Si l’on retrouve des noms d’anciennes familles de Kermeurzac’h, comme Favennec et Philippon, on remarque que tous les autres sont des patronymes nouveaux.

Les membres de l’équipage habitent en général à Kermeurzac’h, mais parfois un village voisin (Kerscao). Inversement, il arrive que certains s’embarquent au port de Merrien, dont la rive droite s’atteint assez rapidement à pied par Kercanet et Kerrel : c’est le cas de Mathurin Tanguy, matelot sur Les Deux jumeaux, patron Joseph Guilloré.

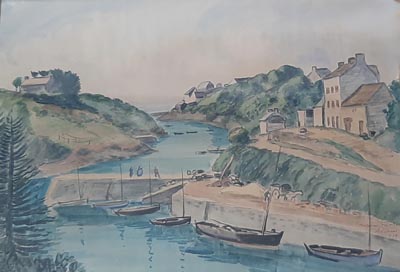

Emile Jourdan, Le Port de Brigneau, 1914, huile sur bois (100x110 cm)

La pêche se fait grâce à des filets droits que l’on étale ensuite dans des « chantiers de séchage », c’est-à-dire des champs dédiés où sont plantés des piquets en bois, comme celui que l’on aperçoit sur les hauteurs de Beg ar lann, crayonné par Ludovic-Rodo Pissaro (1878-1952) ou celui vu par Albert Copieux (1885-1956) en-dessous de chez Louis Guinguéno.

On achète le petit matériel, comme les lignes de pêche et les hameçons, mais aussi l’étoupe chez François Philippon, à Brigneau [1904-173].

|

|

Ludovic-Rodo Pissaro (26.4x35.7 cm) Au port, début XXe siècle, aquarelle et crayon sur papier |

Albert Copieux Brigneau, 1934 |

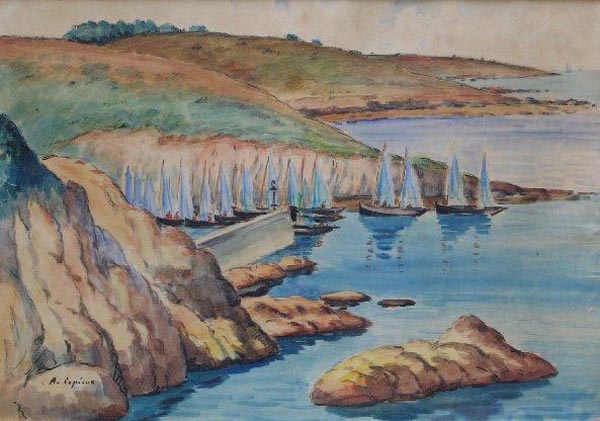

S’il est une fête très attendue, c’est bien celle des régates. Elles ont lieu alternativement à Doëlan, Merrien ou Brigneau. La renommée de celles de Brigneau n’est plus à faire. Tous les bateaux et équipages du préposat de Doélan y participent.

En 1894, Joseph Robet de Kermeurzac’h participe à celles de Doëlan, en 1909 La Pucelle D’orléans, de Jean François Favennec se classe 3eme de sa catégorie. En 1910, les régates sont organisées à Merrien, où le même Favennec arrive encore 3eme de la catégorie des bateaux de 3 tonneaux 5 à 5 tonneaux.

En 1912 à Brigneau, le mousse Guinguénos gagne le second prix de la course à la godille.

Régates, collection H. Laurent, N° 114 bis

5 - 1920-1940 :

La vie au village est partagée entre les activités agricoles et la pêche.

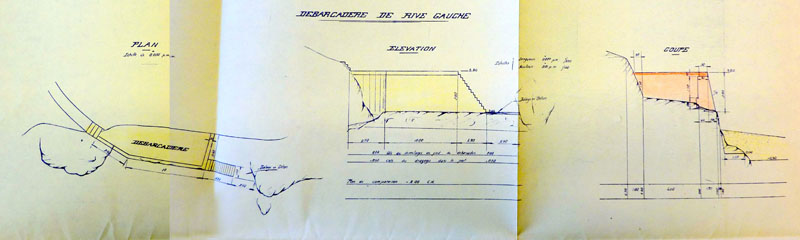

Dès le début de l’année 1920 une demande de construction de débarcadère côté Kermeurzac’h est formulée. Elle n’aboutira qu’en 1931.

Réunion du Conseil municipal du 1er février 1920

Pétition de pêcheurs fréquentant le port de Brigneau : Monsieur le Maire soumet au Conseil une pétition de pêcheurs fréquentant le port de Brigneau, tendant à l'obtention d'un débarcadère sur la rive Est dudit port, en face de l'usine de Béziers.

Le conseil, ayant délibéré, ajourne cette demande.

Beaucoup de canots à voile sont construits dans les années 1920-1930. Ils partageront bientôt les coins de pêche avec les sardiniers à double propulsion, voile et moteur, puis disparaîtront progressivement.

En 1922, Jean Le Guilly achète, moyennant 800 francs, la moitié du canot Trois sœurs, jaugeant 5Tx 40, à Yves Guyader. Ce dernier est ensuite patron de Père pénard (construit à Port-Louis en 1929), un des derniers canots uniquement propulsés à la voile, avec celui de Célestin Haslé (voilier !), L’Isolé, construit à Brigneau en 1932. Fiancée du marin est construit en 1928 au Guilvinec pour Jean Marie Colin (1886-1958).

Le sardinier Bon espoir, construit en 1925 au Bélon, jaugeant 5 Tx 66, patron Pierre Favennec (1898-1992), sera équipé d’un moteur.

Pierre Favennec possèdera ensuite Mon possible, maquereautier et caseyeur à moteur.

Mon possible

L’appellation générique de « canot » va disparaitre progressivement, au profit de noms spécifiques, comme sardinier, maquereautier, thonier, caseyeur, et plus tard, fileyeur, ligneur, chalutier ... précisant les différents types de pêches et d’équipements.

Brigneau, 1935, collection Arthaud

Albert Copieux, La Rentrée des sardiniers, aquarelle, vers 1930

1931 : on compte 56 pêcheurs pour 13 barques. Célestin Haslé, pêcheur, voilier, mais aussi cabaretier, s’est installé au-dessus de la rivière. A côté de son établissement sont placées des chaudières pour le tannage des filets en coton.

Le projet de construction d’un quai de débarquement et d'accostage fait l’objet d’une enquête. Le 29 janvier 1931 l’ingénieur ordinaire propose une liste de personnes susceptibles de faire partie de la commission d’enquête : Pierre Favennec et Jean Le Guilly, patrons pêcheurs à Kermeurzac'h, en font partie.

Le projet est accepté en 1931.

17 janvier 1931, extrait du rapport de M. Hémar, ingénieur ordinaire, sur les travaux d’amélioration du port de Brigneau Il n’existe aucun ouvrage de débarquement sur la rive gauche. La construction d’un ouvrage d’accostage est justifiée par les faits suivants : 56 pêcheurs constituant les équipages de 13 barques habitent sur la rive gauche. D’autre part, 20 femmes travaillant dans les usines de la rive droite pendant la saison de pêche, doivent traverser l’anse plusieurs fois par jour. Enfin la lande située sur le flanc de la colline limitant l’anse sur la rive gauche, est utilisée par la majeure partie des pêcheurs du port pour le séchage des filets. Les occasions d’accostage et de débarquement sont donc extrêmement fréquentes. Pour faciliter ces opérations, nous avons prévu la construction d’un petit quai de 10 m de longueur, raccordé à l’amont de la côte et complété à l’aval par un escalier et un petit élément de débarcadère. Cet ouvrage serait construit sur les rochers à un emplacement déjà utilisé pour le débarquement. |

Plan du quai, rive gauche

En arrière-plan, les sardiniers amarrés au nouveau quai.

6 - Après-guerre

1945 : le conseil municipal décide d'installer un éclairage sur la rive gauche du port.

L’économie marine occupe de plus en plus d’hommes au service de la marine nationale, de la marine de commerce et de la petite pêche ou de la pêche côtière.

On "fait la sardine", mais aussi le maquereau, le thon, les crustacés. Après la pêche, on se retrouve au « Bon coin », tenu par Maria Baccon puis Odette Quentel.

La sardine, qui était vendue aux mareyeurs de Malachappe, Brigneau, Quimperlé, pouvait être débarquée sur le quai récemment construit à Parc mar et sa renommée était telle qu'elle était vendue jusqu'à Pont-Scorff d’où se déplaçait un couple de mareyeurs, M.et Mme Roger.

Marie Françoise Mahé (1905-1985) femme de Pierre Favennec (1898-1992), ramende les filets. La bolinche, ou senne coulissante, ou filet tournant, fait son apparition à Brigneau en 1946.

Marie Françoise Mahé (1905-1985)

Kermeurzac'h eut aussi un chantier naval : un peu après la guerre, un ancien ouvrier du chantier Briec de Brigneau, André Goyec (1904-1961), installe son propre chantier à Pors-Gosquer, où sera, entre autres, assemblé le maquereautier Gavroche (patron Alphonse Le Delliou). Mais l’endroit ne convenant que difficilement à un chantier naval, André Goyec n’y restera que peu de temps et retournera s’établir sur la rive opposée, à Pors Bagou.

Une coopérative maritime, la « coop », voit le jour à Pors Bagou. Au nombre des présidents de son conseil d’administration, Pierre Favennec.

Vers 1950 - 1960, on compte plusieurs patrons pêcheurs à Kermeurzac’h. Leurs bateaux, tous des sardiniers, de tonnage de plus en plus élevé, se nomment :

Jacques Annie et Berceau des amoureux, patron François Louis Le Touze, dit Lili (1923-2002).

Jacques-Annie

Pêche au filet tournant sur Berceau des amoureux, sardinier

Berceau des amoureux, dans sa version chalutier

L’Etoile de Brigneau et La Cornouaille,patron Marcel Guyader (1922-2009)

La Cornouaille au mouillage dans l’avant-port

L’Etoile de Brigneau et son équipage

L’Ecume et Récif, patron Pierre Favennec (1923-2000)

Sardiniers. A gauche, L’Ecume

Le Moëlanais, patron René Guyader (1929-1996)

Plus tard, Berceau des amoureux (16 Tx 87) et Récif (28 Tx 71) sont équipés de potences pour la pêche au chalut latéral et deviennent des chalutiers. Innovant en la matière, Pierre Favennec fait même aménager une cale réfrigérée à bord de Récif, dont les campagnes vont bientôt aller jusqu’aux Sables-d’Olonne.

Pêche à la sardine dans l’annexe de Récif, version sardinier

Récif en chalutier

Le chalutier Récif et son équipage

On désigne désormais les bateaux par la technique de pêche (chalutier, fileyeur...). Ceux de petit tonnage sont toutefois encore appelés canot, pinasse...

On a ainsi Satanic, fileyeur, patron René Guyader (1929-1996), mais aussi Loriot, canot, patron Pierre Favennec et Prends courage, (4 Tx 90) pinasse, patron Joseph Mahé.

Loriot au premier plan

Insolite : Prends courage sous la neige

En 1954, on recensait 25 marins pêcheurs et 3 marins de commerce à Kermeurzac’h.

Marins pêcheurs :

Arthur Guillou (1920-1974), Pierre Favennec (1898-1992), son fils Pierre (1923-2000), Pierre le Goff (1909-1975), son beau-père Jean Colin (1886-1958), son beau-frère Louis Colin (1909-1959), Albert Guyader (1909-1994) qui fut aussi marin d’Etat ainsi que son frère Jean Louis (1907-1988), leur frère Joseph (1929-1986) François Louis Le Touze (1923-2002), Jean Quentel (1929-1986), son frère Rémi (1932-1956), Firmin Guillou (1932-1993), Barthélémy Joseph Guinguéno (1902-1977), Joseph Mahé (1912-1994), Marcel Guernec (1922-1993), Jean Le Bris (1913-1974), Jean Louis Quentel (1894-1955), Josias Kerforn (1922-1977), Adolphe Guinguéno (1910-1972), Jean Le Bloa (1912-1991), Vincent Orvoën (1897-1970), Benjamin Capitaine (1894-1970) et son fils André (1927-1987), Jean Noblet (1936-1998), qui était marin de commerce auparavant.

3 marins de commerce :

Jacques Noblet (1903-1978), René Guyader (1929-), Lucien Galand (1924).

A la fin des années 50, la pêche au thon devient plus attractive que la petite pêche, qu’elle va bientôt supplanter. Plusieurs marins de Kermeurzac’h s’embarquent sur les thoniers de Concarneau, pour « partir à Dakar ». D’autres préfèrent les chalutiers de la pêche hauturière en Mer d’Irlande et Ouest-Ecosse.

Sans trop exagérer, on pouvait alors dire qu’ « il y avait un pêcheur dans chaque maison » !

Mais peu à peu les pêcheurs professionnels de la petite pêche partent à la retraite. La pêche devient alors pour eux une activité de détente. Arthur Guillou, dit Totoche, sort sur son canot Bébé lune. Jean Quentel, dit Passe-temps, professionnel encore dans les années 60, sort sur Va Breizh.

A partir des années 60, les usines de Brigneau vont se fermer une à une. Le chantier naval Briec cesse son activité.

En 1981, seuls sont déclarés deux propriétaires de navire, professionnels de la petite pêche : Pierre Favennec et Lili Le Touze. Les anciens sortent sur leur canot pour poser filets et casiers dont ils partageront ensuite les prises en famille ou entre amis.

En mars 1986, les affaires maritimes recensent encore 12 marins, nés entre 1922 et 1964. Quelques-uns à la petite pêche ou la pêche côtière, comme Pierre Favennec, Julien Le Touze, Joseph Mahé. Les autres sont « au thon », ou « au chalut ». On peut citer Casimir Gouyec, figure de la pêche au thon et son fils Philippe, les frères Hubert et Eric Guyader (pêche au thon), leur père, Joseph et André Le Garrec, (chalut).

En 2019, le dernier à poser « sac à terre », est Philippe Gouyec.

Mais le métier de pêcheur persiste : en effet, en 2020, une nouvelle génération est venue s’installer dans le village, en la personne du jeune Maxime Pérennou, embarqué à pêche au thon.

Toutefois, en 2023, la seule animation sur le quai de Kermeurzac’h, est celle, aux beaux jours, d’une petite flottille de plaisance.

7 - Quelques dynasties de marins :

La famille Guinguénos (Guinguéno, Guinguénau) dont le premier, arrivé en tant que douanier à Kermeurzac’h en 1832, fut Jean Baptiste.

La famille Guinguénos (Guinguéno, Guinguénau) dont le premier, arrivé en tant que douanier à Kermeurzac’h en 1832, fut Jean Baptiste.

1 Jean-Baptiste (1808-1875)

1.1 Jean-François (1832-1912), douanier également et marin pêcheur,

1.1.1 Louis Marie (1870-1949), pêcheur,

1.1.1.1 Adolphe (1910-1972), marin de commerce, marin pêcheur,

1.2 François Marie (1838-1886), décédé dans le naufrage de L’Elisa,

1.2.1 Mathurin (1873-1924), marin pêcheur,

1.2.1.1 Barthélémy Joseph (1902-1977), marin pêcheur puis marin de commerce.

Barthélémy Joseph

La Famille Guyader :

1 Yves Marie Alain Guyader (1873-1960), scieur de long, marin de commerce, marin pêcheur, marié à Marie Josèphe Favennec sœur de Pierre Marie.

1.1 Yves Alain Jean Marie (1899-1954), marin d’Etat, marin pêcheur

1.1.1 Marcel Yves (1922-2009), marin pêcheur

1.1.2 André Jean (1925-2010), marin pêcheur

1.2 Louise Marie Joséphine (1900-1987), mariée à Jean Le Guilly (1897-1964), marin pêcheur

1.2.1 Louise Marie Josèphe (1921-1944), mariée à Jean Marie Blanchard (1911-), marin pêcheur à Groix

1.3 Pierre (1902-1978), militaire, marin de commerce, marin pêcheur (Blorimond)

1.4 Joseph (1904-1990), marin pêcheur et son beau-frère Jean François Le Bris (1913-1974), marin pêcheur

1.4.1 Joseph (1929-1986), marin pêcheur

1.4.1.1 Hubert, à la pêche au thon et Eric à la pêche au thon, la petite pêche, puis sur une barge de ravitaillement des plateformes pétrolières, désormais en retraite

1.5 Jean Louis Prosper (1907-1988), marin d’Etat, marin pêcheur

1.5.1 René (1929-1996), marin de commerce, à la pêche à Dakar, et à la petite pêche

1.6 Albert Jean Marie (1909-1994), marin d’Etat, marin pêcheur

|

|

Yves Marie Alain Guyader (1873-1960) |

Jean Louis Prosper Guyader (1907-1988) |

La famille Favennec :

1 Jean (Julien) Marie Favennec (1837-1917), marin pêcheur, marié à Sophie Désirée Le Corre

1.1 Ernestine (1868-1920), mariée à Julien Marie Malcoste (1869-1902), marin pêcheur

1.2 Marie Joséphine (1871-1925), mariée à Yves Marie Alain Guyader (1873-1960), marin pêcheur

1.3 Pierre Marie Favennec (1873-1943), beau-frère d’Yves Marie Alain Guyader

1.3.1 Pierre Marie (1898-1992), dit Lagoubran, patron de Bon espoir et de Mon possible

1.3.1.1 Pierre (1923-2000), dit La Houle, marié à Louise(tte) Le Touze (1928-2022), patron de l’Ecume, Récif et Loriot

1.3.1.2 Berthe (1926-2000) mariée à François Louis le Touze, dit Lili (1923-2002), frère de Louisette, patron de Jacques-Annie et de Berceau des amoureux.

1.3.2 Louis Marie (19021958), marin de commerce

1.3.3 Ernestine (1903-1980), mariée à Pierre Louis Josse (1895-1973), maçon, marin pêcheur

1.3.4 Louise (1906-1990), mariée à Albert Guyader (1909-1994), marin d’Etat

1.3.5 Marie Yvonne (1908-1995), mariée à Jean Louis Guyader (1907-1988), marin d’Etat, marin pêcheur

1.3.6 Anne Marie (1911-2005), mariée à Pierre Louis Fauglas, marin d’Etat

1.4 Jean Marie (1878-1902), fusilier marin

1.5 Marie Mélanie (1882-1950), mariée à François Louis Le Delliou, deuxième maître fusilier

1.6 Julien Marie (1884-1902), chauffeur sur le steamer Alexandre Bixio

1.7 Arthur Joseph Marie (1889-1915), marin de commerce

2 Jean Louis (1839-1916), marin pêcheur, matelot, marié à Marie Josèphe Quentel

2.1 Joseph Marie (1868-1931), marin d’Etat, quartier maître canonnier

2.1.1 René Joseph (1904-1964), marin d’Etat, second maître radiotélégraphiste

|

|

Jean Marie Favennec (1837-1917) |

Pierre Favennec (1923-2000) |

![]()

(1) Meuric-Philippon Gabrielle, Moëlan en Cornouaille, 1975, p. 195.

(2) Martin Pierre, Dictionnaire des fermiers des droits maritimes en Bretagne, Les Indes savantes, Paris, 2016, p.279

(3) Cambry, Voyage dans le Finistère, Voyage d’un conseiller du département chargé de constater l’état moral et statistique du Finistère en 1794, Editions du Layeur, Paris, 2000, p. 337-338.

(4) Ibid. p. 183.

(5) Ibid. p. 188.

(6) Duigou Serge, in La Bretagne, une province à l’aube de la Révolution, actes du colloque, Brest, 28-30 septembre 1988., p. 227.

(7) Sauzeau Thierry, Les Mousses ou « garçons » et la souffrance sociale (XVIIe-XIXe siècles), Histoires de la souffrance sociale, PUR, Rennes, 2015, p. 77-86.

(8) Cadoret Bernard et al., Ar Vag Tome V, Voiles au travail, du canot-misaine au dundee, Glénat, Grenoble, 2012, p. 138.