Territoire

Bourg et villages

Les lieux-dits de Moëlan

Laurence Penven (mai 2023)

Les douaniers

Les douaniers sont arrivés à Kermeurzach sans doute au moment de la création de la Régie des Douanes, en 1791. Ils étaient les héritiers de la Ferme Générale, abolie la même année.

Le 10 juillet 1795 (22 messidor an III), au moment de la chouannerie et alors qu’on attendait le long des côtes le débarquement des Anglais et des émigrés, le lieutenant des douanes de Kermeurzach écrit Depuis 8 heures, l’escadre anglaise est sur nos côtes, la troupe n’est pas encore arrivée sur nos plages de Moëlan, nous avons aperçu un Corsaire véritablement anglais qui croisait vis-à-vis de pavillon de Kerabat, je sais qu’il y a beaucoup d’anses où pouvoir atterrir sans craindre les batteries... (1)

Il s’agit sans doute de Dominique Gambier (1747-1826), en poste entre 1789 et 1809.

D’autres douaniers habitaient à Kermeurzach au tout début du XIXe siècle.

Dans quelles maisons étaient-ils hébergés ? Difficile à dire. On peut supposer que les maisons inoccupées par leurs propriétaires, au nombre de 8 en 1836, sont susceptibles d’héberger les douaniers et leurs familles. (2)

Quelques années plus tard, dans un acte notarié de 1864 [B 1864-017], la maison de Joseph Favennec (1796-1863), située alors dans le sud du village, sur le chemin qui mène à Poull gwenn, est appelée Ti ar valtouterien, autrement dit la maison des douaniers. Comme Joseph Favennec y habitait avec sa famille au moins entre 1836 et 1863, on peut donc situer la présence des douaniers dans cette maison avant 1836.

Les deux missions principales des douaniers étaient la lutte contre la contrebande et la perception des taxes sur les marchandises. De plus, les douaniers avaient pour missions secondaires celles de service public, comme le sauvetage, le contrôle des pêches à partir des années 1850 et la surveillance de la récolte du goémon. Plus tard, ils furent chargés d'établir les actes de francisation des navires.

On reconnaissait généralement le douanier à sa grosse veste gris-vert et à son pantalon bleu bordé du galon rouge garance, il était donc repérable lorsqu’il faisait sa ronde à pied, par des itinéraires destinés à surprendre les contrebandiers et les fraudeurs.

Chaque brigade de douaniers doit surveiller une zone géographique bien définie, appelée penthière. Celle de Kermeurzac’h s’étendait des alentours de Kerliguet à la rivière de Merrien.

Années |

Nombre de foyers |

Composition |

1836 |

7 |

1 brigadier, 6 préposés |

1841 |

6 |

1 sous-brigadier, 5 préposés |

1846 |

6 |

|

1851 |

6 |

1 brigadier, 5 préposés |

1856 |

6 |

1 brigadier, 5 préposés |

1861 |

6 |

|

1866 |

4 |

1 sous-brigadier, 3 préposés |

Evolution du nombre de foyers de douaniers à Kermeurzac'h de 1836 à 1866

Il y eut des douaniers à Kermeurzac’h au moins jusqu’en 1870, comme l’atteste l’article du Journal officiel de l’Empire français du 14 avril 1870, relatant un acte de dévouement du douanier François Calvez (3). Le fait est mentionné également dans un article du journal La Liberté, journal démocratique de l’Hérault, du 17 avril 1870 qui fait état d’une remise de médaille à François Calvez, préposé des douanes, à Kermeurzac’h, Moëlan, pour le sauvetage d’une femme en danger de se noyer le 14 octobre 1869.

Mais, à partir de 1872, les recensements de population ne mentionnent plus de douaniers à Kermeurzac’h. Ils sont désormais en majorité hébergés à Brigneau.

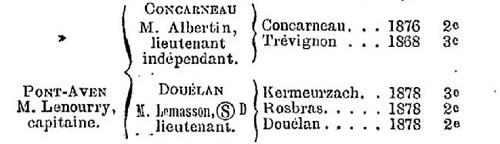

Un poste de sauvetage de 3e classe, « avec ceintures et accessoires », fourni et entretenu par la Société centrale de sauvetage des naufragés est créé à Kermeurzac’h en 1878. Ces postes étaient confiés à l’administration des Douanes. Il est encore mentionné dans une liste établie en 1899. (4)

|

Postes de sauvetage au XIXe siècle

|

Toutefois, en 1879, le douanier Joseph Chapperon (1838-1894), lors de la déclaration de naissance de ses filles jumelles, déclare habiter à Kermeurzac’h-Brigneau. Serait-ce dans la maison de François Favennec à Beg ar lann ?

Enfin, en 1911, une information parue dans L’Ouest-éclair du 7 mai 1911, donnant la liste de candidats admis au concours pour le grade de brigadier des douanes, y mentionne « Gélébart, de Kermeurzach ». De fait, Joseph Marie Gélébart (1880- ) est recensé comme douanier en 1911, mais à Brigneau, en tant que locataire au café Le Maout : Il semble que l'expression "douanier de Kermeurzac'h" ait perduré longtemps, même après l'installation des douaniers à Brigneau et la construction de leur corps de garde en 1890.

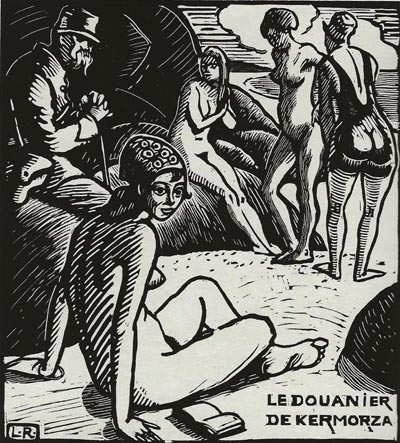

Quel est ce douanier vu par Frédéric-Rodo Pissaro vers 1914 ?

A part Jean Baptiste Guinguéneau (1808-1875), douanier, puis marin (matelot au cabotage), et son épouse Marie Anne Forget (1801-1874) qui habiteront à Beg ar lann et y feront souche, les douaniers, au gré de leurs affectations successives, n’étaient que de passage quelques années seulement à Kermeurzac’h. Toutefois, plusieurs autres douaniers en poste à Kermeurzac’h s’implanteront à Moëlan par leur mariage ou leur descendance (5) : François et Louis Dosda, Pierre Meutrici, Corentin Wimel, Pierre Questel.

Autres métiers

Les recensements de population révèlent que la notion de métier n’est pas toujours bien définie et peut fluctuer au gré des années. On se déclare par exemple tantôt cultivateur, tantôt pêcheur ; tantôt encore cultivateur, tantôt tisserand. En outre, le métier déclaré est souvent l’activité principale, complétée par une occupation secondaire qui n’est alors pas mentionnée. En ce cas, ce sont des articles de presse relatant des faits divers qui viennent enrichir les renseignements des recensements de population. En 1909 par exemple, un article de l’Union agricole et maritime rapporte l’accident qui a coûté la vie à François Colin, marin pêcheur, mais aussi carrier, de même que son père, Laurent.

Ou bien encore, une activité qui était principale lors d’un recensement, est devenue secondaire lors du recensement suivant. Il se peut aussi que l’on change d’activité : François Simonou, cabaretier et tisserand en 1872 se déclare marin pêcheur en 1876.

Evolution à travers les recensements de population de 1836 à 1954

Nous ne traiterons sous ce point que les métiers autres que ceux liés à la terre ou à la mer, qui ont déjà fait l’objet de chapitres précédents (KM7 et KM8)

En 1836, seuls les hommes déclarent un métier (cultivateur, douanier, marin ou matelot). Une seule femme, fille de douanier, se déclare cuisinière. Un valet et trois domestiques complètent la liste des métiers.

Jusqu’en 1866 on retrouve à peu près ce cas de figure. Seuls les métiers des hommes sont mentionnés hormis l’emploi de servante, occupé sans doute par des très jeunes filles, placées. En ce cas, on n’a pas toujours pris la peine d’indiquer leur âge. Main-d’œuvre bon marché, dont on ignore souvent l’état-civil.

Une tailleuse toutefois est mentionnée en 1851. Un tisserand, qui se déclare aussi marin, et son beau-père, couvreur, viennent compléter la liste entre 1851 et 1861.

A partir du recensement de 1872 on relève des métiers nouveaux, liés à l’implantation des presses à sardines, ainsi qu’une lente évolution dans les métiers féminins. Outre un négociant (Alain de Tinténiac, le propriétaire de la presse de Kermeurzac’h), des cabaretiers ou débitants, des boîtiers, sont mentionnées des couturières, une ravaudeuse (employée chez de Tinténiac), des fileuses. Ces dernières s’emploient à fabriquer des filets.

Un cabaretier et un cultivateur se disent aussi tisserands.

Enfin, un maçon, un couvreur et un carrier complètent la liste.

On peut noter qu’en 1866 et 1872, deux veuves, respectivement sexagénaire et septuagénaire, se déclarent « rentières ».

En 1880, un exemple de contrat d’apprentissage de boîtier dans les ateliers de fabrication de boîtes à l’usine Ouizille, concerne Jean Guennou, âgé alors de 18 ans. Ses parents sont recensés à Kermeurzac’h en 1891. [B 1880-067]

A la toute fin du XIXe siècle, et au début du XXe siècle, plusieurs femmes se disent « ménagères » ; entendons par là non pas femmes de ménage, mais femmes au foyer. Ce sont essentiellement les femmes de marins, alors que les femmes de cultivateurs sont toujours cultivatrices.

Par ailleurs, ce terme de ménagère permet aux femmes d’avoir une reconnaissance sociale au moins à travers les tableaux de recensements de population où la case métier restait souvent vide, quand elle n’était pas simplement renseignée par le mot « néant », et ce encore en 1946 ! Seuls le veuvage et le célibat faisaient de la femme le chef du foyer et alors elle avait droit à une mention de métier dans la case ad hoc.

En 1896, on relève le terme de mendiant, pour un homme de 73 ans, ancien cultivateur. Point de pension de retraite à l’époque.

Quelques hommes sont journaliers ou manœuvres : boîtier, maçon, employés agricoles. Plusieurs femmes aussi se disent journalières, surtout depuis 1881 ; quelques-unes précisent journalières-fermières.On peut supposer qu’il s’agit, dans l’ensemble des cas, de travaux agricoles, même si dans au moins un cas, il s’agit d’une journalière tailleuse.

Les marins pêcheurs sont de plus en plus nombreux, les tisserands toujours à l’œuvre, il reste encore quelques servantes ; l’éventail des métiers de cette période est complété par celui de maçon.

Le recensement de 1906 fait mention d’un terme nouveau : retraité. Il s’agit des retraités de la marine, marins pêcheurs ou marins d’Etat. Ils seront bientôt 4, puis 8 en 1954.

C’est aussi à partir de 1906 qu’il n’est plus fait mention de domestique, sauf un cas en 1946.

Les couturières ont été relativement nombreuses à Kermeurzac’h, régulièrement présentes entre 1881 et 1936. La proximité du commerce de mercerie de Brigneau (cf KM6) pourrait expliquer ceci.

Les couturières ont été relativement nombreuses à Kermeurzac’h, régulièrement présentes entre 1881 et 1936. La proximité du commerce de mercerie de Brigneau (cf KM6) pourrait expliquer ceci.

De deux ou trois à la fin du XIXe siècle, elles seront au nombre de sept en 1921. Puis deux ou trois à nouveau jusqu’en 1936. Elles travaillent pour leur propre compte, sauf lorsqu’elles sont en apprentissage, qui peut d’ailleurs se faire chez leur mère.

Les débitants continuent d’être présents à Beg ar lann, tandis qu’un voilier s’y installe.

Célestin Haslé, voilier

Un tailleur est employé chez Pierre Guiffant, au bourg. Aux marins pêcheurs s’ajoutent des marins de commerce.

De nouveaux métiers apparaissent après la guerre : un cantonnier, un charpentier de marine, six ouvrières d’usine (en 1954), une sténo-dactylo. En 1954, une jeune fille est déclarée étudiante. Cette même année apparaît le terme « militaire ».

Pierre Prat (1908-1986), cantonnier et sa femme Marie Joséphine Flatrès (1911-1996)

Entre 1836 et 1954, on constate donc la permanence de certains métiers : cultivateurs, marins, puis couturières, cabaretiers ou débitants.

D’autres sont plus occasionnels, liés à l’économie du moment (boîtier, tisserand, voilier, charpentier de marine, ouvrière d’usine) ou dus au hasard des locations occupées par ceux qui les exercent (maçon, cantonnier, couvreur).

C’est à partir du recensement de 1872, époque où les douaniers ont quitté Kermeurzac'h pour Brigneau, que la liste des métiers va se diversifier grâce à l’arrivée de nouvelles familles. Ne possédant pas d’exploitation agricole, elles vont former la cohorte des marins pêcheurs qui, pour la plupart, s’installeront durablement à Kermeurzac’h. Ce sont aussi les femmes des pêcheurs qui, lorsqu’elles ne se déclarent pas « ménagères », exercent un métier autre que celui de cultivatrice. (Couturière)

Au contraire, les nouvelles familles autres que celles de pêcheurs ne seront en général que de passage quelques années à Kermeurzac’h et n’y feront pas souche.

Vers 1955 : de gauche à droite : Josias Kerforn, marin pêcheur, Maria Baccon, épouse Kerforn, débitante, la jeune Eliane Kerforn, Renée Guiffant, (de Brigneau), Eliane Haslé, épouse Kermagoret, Marcel Guyader, marin pêcheur

![]()

Familles, mariages, décès

Entre 1850 et 1950, rien ne distingue les familles de Kermeurzac’h de celles des autres villages côtiers :

Trois, voire quatre générations vivent souvent sous le même toit, surtout jusqu’à la première guerre mondiale, composant alors des foyers de plus de dix personnes.

En 1861 le foyer de Joseph Marie Favennec est constitué de deux parents, quatre enfants, la belle-fille et quatre petits-enfants, soit onze personnes ; Michel Lollichon, veuf, vit avec son fils, ses trois filles, un gendre, un petit-fils et une servante, soit huit personnes.

Cela perdure pendant tout le début du XXe siècle. En 1954, quatre générations se côtoient chez Albert Guyader, trois chez Pauline Colin-Couric.

Il n’est pas rare d’avoir quatre ou cinq enfants dans une famille, parfois sept. Quelques familles très nombreuses sont à signaler : celle de Jean François Philippon (1807-1869), treize enfants, celles de Julien Marie Favennec (1837-1917), neuf enfants, de son fils Pierre Marie (1873-1943), marié à Marie Louise Le Scoazec, huit enfants, de sa fille Marie-Joséphine (1871-1925), mariée à Yves Guyader, sept enfants, et de sa petite-fille Louise Guyader (1902-1987), mariée à Jean Le Guilly, dix enfants.

Jean Le Guilly et Louise Guyader

Il est vrai que beaucoup d’enfants décédaient à la naissance ou en bas-âge. (4 des 13 enfants Philippon décédèrent à la naissance).

Mariages

On comprend donc aisément pourquoi les doubles, voire triples mariages étaient fréquents : réunir une parentèle si nombreuse lors des banquets et moments de festivités liés aux mariages était bien évidemment fort onéreux, et ce regroupement était donc l’occasion d’en réduire les coûts.

En 1867, furent célébrés un triple mariage et deux doubles mariages :

Le 24 janvier Marie Julienne (1840-1932), Jean Marie (1838-1923) et Pierre Marie Le Doeuff (1842-1929) se marient ; ces deux derniers épousant respectivement deux sœurs.

Le 9 février, c’est au tour de François (1836-1878) et de Julien Philippon (1839-1878), et le 13, de Jean Louis (1839-1916) et de Julien (Jean) Marie Favennec (1837-1917).

Le 30 octobre 1919, double mariage chez Favennec de Kerouant, dont l’une des mariées est Marie Joséphine Mahé (1898-1964), de Kermeurzac’h, fille de Joseph Mahé et de Marie Vincente Lozachmeur. L’autre couple de mariés, Marie Yvonne Favennec (1892-1961) et Pierre Guernec (1885-1931), s’installe ensuite à Kermeurzach, dans la maison ancestrale.

Mariés de gauche : Jean Marie Favennec et Marie Joséphine Mahé. Mariés de droite : Marie Yvonne Favennec x Pierre Louis Guernec

Second rang : Joseph Isidore Mahé et Marie Vincente Lozachmeur (Kermeurzac’h), Jean Marie Favennec et Marie Yvonne Mélin (Kerouant)

En 1922, double mariage chez les enfants de Pierre Marie Favennec (1873-1943) : Pierre Favennec et sa sœur Ernestine, épousent respectivement Marie Françoise Mahé et Pierre Josse.

5 mai 1922 (Echo de Bretagne)

Moëlan. - Le mardi 9 mai, à 9 heures, en l'église de Moëlan, célébration du mariage de M. Pierre Josse, de Kernévénic, en Moëlan, avec Mlle Ernestine Favennec, de Kermeurzach, en Moëlan. Repas de noces chez M. Péron, à Kerroch, en Moëlan.

Voeux de bonheur aux futurs époux.

A l’époque, on ne se mariait pas que le samedi !

Le 20 septembre 1930, nouveau double mariage chez Favennec :

Marie-Françoise Joséphine Favennec et Alexandre Gallais (couple à gauche), Louise Favennec et Albert Guyader (couple à droite). Seulement trois femmes sont en costume de Moëlan. L’une des mariées ne le porte pas, non plus que sa sœur Anne Marie, institutrice publique. Aucun des hommes n’a le gilet breton.

Mais à l’inverse aussi, dans une même famille il arrive que l‘on célèbre le mariage des enfants à seulement quelques mois d’intervalle, voire quelques semaines, sans avoir pu retenir une seule et même date :

En 1875, trois enfants Philippon se marient respectivement les 29 mars, 21 avril et 2 juin.

Le 4 octobre 1930, Louis Favennec se marie deux semaines après le double mariage de ses deux sœurs.

Pierre et Louis Favennec ont donc épousé deux sœurs, Marie Françoise et Marie Joséphine Mahé.

Les mariages entre natifs de Kermeurzac’h nouent les liens familiaux, dont il arrive que le tissage se serre encore davantage lorsqu’il s’agit de mariages entre cousins.

A ces familles Philippon et Favennec, il convient d’ajouter celle de Pierre Marie Lozachmeur (1827-1915), originaire de Clohars. Leurs nombreuses descendances et alliances sont à l’origine d’une importante parentèle, encore bien présente de nos jours.

|

|

1914, mariage de Pierre Le Bourhis et Irène le Doze : à l’exception de trois fillettes, tous portent le costume. |

1939, mariage d’Henri Mahé et d’Anne Orvoën : un seul costume breton. |

Décès

Les causes, comme partout, en sont variées : maladie, famine, accidents, naufrages... Tout village de pêcheurs paye un lourd tribut à la mer.

La mortalité infantile est élevée, surtout au XIXe siècle.

La première guerre mondiale épargne relativement Kermeurzac'h.

- Mortalité infantile :

Au début du XIXe siècle, entre 1811 et 1820, le couple Le Doeuff-Zeller perd ses quatre filles, âgées de quelques mois, deux ans, treize ans et 16 ans.

Jean François Sigogne (1804-1886) perd trois de ses six enfants entre 1829 et 1848 : deux en bas âge, un autre de quatre ans.

S’y ajoutent les décès de femmes en couches.

Marie Julienne Le Doeuff (1830-1860), épouse de Guillaume Richard, décède le 13 février 1860, trois jours après avoir mis au monde un enfant mort-né. Elle avait eu six frères et sœurs décédés en bas âge entre 1829 et 1848.

Ce ne sont là que quelques exemples.

- Maladies :

Famille Souffez : décimée par la maladie ou la famine ?

En 1846, trois générations vivent sous le même toit chez Pierre Souffez (1776-1865) : le couple de Pierre Souffez, celui de sa fille Marie Renée (1812-1847) et sept petits-enfants, soit onze personnes. Une telle promiscuité ne peut qu’être néfaste lors de maladies : trois membres de la famille décèdent en un mois en 1847 : Marie Anne, la mère, le 13 février, un des petits-fils, le 23 février et la fille, Marie Renée, le 20 mars. Il est vrai aussi que l’hiver 1846-1847 est un hiver où la disette s’est installée en Bretagne, à cause d’une très mauvaise récolte de blé en 1846. La faim et la dénutrition produisirent de nombreux décès. (6)

D’octobre 1865 à février 1866, une épidémie de choléra sévit dans l’arrondissement de Quimperlé, plus particulièrement à Moëlan.

C'est à Moëlan, qu'à la date du 27 octobre 1865 l'on signale le premier décès. L'épidémie s'y propage pendant 4 mois, le nombre des morts est de 83. De Moëlan, l'épidémie s'étend dans les communes environnantes." Fin de l'épidémie le 20 février 1866. (7)

Alors que plusieurs villages, dont surtout Kergolaer et Kerhermen, puis le bourg, sont touchés par l’épidémie, Kermeurzac’h n’enregistre pas un seul décès sur cette période. Est-ce dû à l’isolement de Kermeurzac’h où l’on pouvait vivre en autarcie et minimiser les échanges avec les autres villages ?

- Guerres mondiales :

Un seul décès est enregistré lors de la guerre de 1914-1918, celui de René Louis Quéhennec, âgé de 24 ans, le 27 juin 1917. Il était matelot de 3e classe sur le croiseur cuirassé Kléber, qui heurta une mine dans l’avant goulet de Brest.

Un seul décès est enregistré lors de la guerre de 1914-1918, celui de René Louis Quéhennec, âgé de 24 ans, le 27 juin 1917. Il était matelot de 3e classe sur le croiseur cuirassé Kléber, qui heurta une mine dans l’avant goulet de Brest.

Trois décès sont à déplorer au cours de la seconde guerre mondiale :

- Le 8 novembre 1942, celui d’Henri Mahé, 25 ans, second maître à bord du torpilleur Tempête. Il disparaît dans le bombardement du bateau à Casablanca. Henri Mahé était le mari d’Annette Orvoen et le beau-frère de Pierre Favennec « couz ».

Henri Mahé (1917-1942)

- En août 1944, lors de la libération de Brigneau, Yves Colin, 20 ans, habitant à Beg ar lann, était sorti manifester sa joie de voir les Allemands partir, en levant les bras au ciel. Un Allemand de la Kommandantur, établie dans l’usine sur la rive opposée, à Malachappe, lui tire alors dessus. L’artère fémorale sectionnée, il décède d’hémorragie en quelques instants.

- Le 27 octobre 1944, Henri Haslé, né à Kermeurzac’h en 1900, décède en désamorçant une bombe à Kerouant. Il était le frère de Célestin Haslé, le cabaretier-voilier de Beg ar lann.

- Accidents :

Par arme à feu :

2 mars 1907 (Le Finistère)

Moëlan. - Le danger des armes à feu. - Dimanche dernier, [24 février] le nommé Joseph Le Doze, âgé de 37 ans, marin-pêcheur à Kermeurzach, en Moëlan, plaçait un fusil à deux coups, dont un canon était armé, sur deux pointes fixées à une poutre, dans sa chambre.

Par suite d'une circonstance que Le Doze ne peut expliquer, le fusil fit bascule et tomba sur un baril situé au-dessous ; le coup partit et la décharge alla se loger, à bout portant, dans la hanche gauche du malheureux Le Doze, qui tomba à la renverse.

Au bruit de la détonation, sa femme et un voisin accoururent, et s'empressèrent de le relever et de le déposer sur son lit.

Le docteur Ravalec, de Moëlan, qui soigne le blessé, sans déclarer son état désespéré, le considère comme très grave, car des plombs se sont logés dans les intestins et une péritonite s'est déclarée.

Joseph Le Doze décède le 28 février, 4 jours après l’accident.

Eboulements :

En 1909 et en 1913, on relève deux accidents mortels survenus dans des carrières à Kerandrège et à Kerglien. Celui de François Colin, le 27 février 1909 et celui de François Orvoën :

6 décembre 1913 (Progrès du Finistère)

MOELAN. - Accident mortel de carrière. - Vendredi de la semaine dernière, vers 3 heures, un éboulement s'est produit dans la carrière de Keranglien, exploitée par M. René Le Gall, propriétaire au bourg.

Deux ouvriers purent se garer à temps, mais un malheureux ouvrier de 64 ans, François Orvoën de Kermeurzac'h, fut enseveli sous les décombres et on ne retira que son cadavre.

Noyades :

Melaine Le Delliou (1797- 1833), préposé des Douanes, gendre de Julien Philippon, est retrouvé noyé sur la côte, le 27 juin 1833, à l’âge de 36 ans.

Le 14 octobre 1869, un autre douanier, François Calvez, en poste à Kermeurzac’h, sauve de la noyade une femme tombée à l’eau dans « l’anse de Kermeurzac’h ». [1870] et [1871l]

En 1896, ce sont encore deux douaniers qui viennent en aide à Joseph Le Doze (1856-1923).

28 août 1896 (L'Union Agricole et Maritime)

Brigneau : Dimanche dernier, 23 août, vers 5 heures du soir, Le Doze, 40 ans, journalier, du village de Kermeurzach en Moëlan, étant pris de boisson et voulant se baigner dans la rivière de Brigneau, en face les ruines de Tinteniac, se déshabilla et se mit à la nage, quand tout d'un coup il se trouva pris d'un malaise et, se voyant impuissant à regagner le bord, il se sentit perdu et appela au secours. Personne n'était sur la rive, mais fort heureusement pour lui Mme Le Pichon, femme du sous-brigadier des douanes, étant à sa fenêtre, le vit disparaître ; elle appela son mari, qui était au corps de garde de la douane, lequel aidé du préposé Félix Fanger, se portèrent à son secours avec le canot de la douane. Ils arrivèrent sur lui et le virent dans une profondeur de 2.50 m environ. Ce n'est qu'à l'aide de l'aviron du canot qu'ils purent le soulever du fond et l'attraper par un bras, et, aidé du sieur Daniélou, débitant, ils le remontèrent sur la berge, complètement inanimé et ne donnant plus aucun signe de vie. Ce ne fut qu'après une heure de frictions énergiques qu'ils purent le rappeler à la vie et ensuite le reconduire chez lui par la voiture d'un de ses voisins.

Plus près de nous, le 27 octobre 1956, Rémi Quentel, 24 ans, fils d’Isidore et Marie Yvonne Guillou, marin pêcheur, se noie le lendemain du mariage de son frère Jean.

- Naufrages :

Appelés aussi « fortunes de mer », ils endeuillèrent fréquemment Kermeurzac’h.

Le 22 décembre 1886, la chaloupe de pêche L’Elisa, coule devant Brigneau. Sept marins périssent noyés, dont trois de Kermeurzac’h : le patron François Guinguéno (1832-1886), habitant alors au Temple, mais à Kermeurzac’h auparavant, son fils François (1867-1886) né à Kermeurzac’h, et le matelot François Simonou (1831-1886) de Beg ar lann.

Six ans après, le 29 novembre 1892, c’est au tour du canot Saint-Pierre, monté par quatre hommes d’équipage, de sombrer à Beg-Morc’h. Trois des marins habitent à Kermeurzac’h : Louis Capitaine (1857-1892), Louis Guillou (1850-1892) et Corentin Philippon (1875-1892).

A noter : les informations des journalistes ne tiennent pas toujours compte d’un quatrième homme, et retiennent une date erronée.

|

|

Emile Jourdan, Tempête en Bretagne, 1913. (La côte de Kermeurzac’h un jour de tempête ) |

Emile Jourdan, Naufrage au sémaphore, 1915. L’artiste a-t ’il vécu une telle scène ou peint-il d’après les souvenirs des anciens pêcheurs, dont les récits ne manquaient pas d’animer les soirées de cette sombre période ? |

Le 4 juillet 1898, Le Bourgogne, paquebot de la Compagnie générale transatlantique, coule au large des côtes de la Nouvelle-Ecosse, en faisant 546 victimes, dont Jean François Guennou (1862-1898) dont les parents habitaient à Kermeurzac’h en 1891 et qui fut en 1880 en apprentissage à l’usine Ouizille.

![]()

(1) Meuric-Philippon Gabrielle, Moëlan en Cornouaille, 1975, p.161

(2) http://memoiresetphotos.free.fr/Villages/Kermeurzach-4.html

(3) http://memoiresetphotos.free.fr/Presse/Presse-1870-1879/1870.htm

(4) Annales du sauvetage maritime, 1899, p. 241

(5) http://memoiresetphotos.free.fr/Metiers/Douaniers-2.html

(6) Cornette Joël, Histoire de la Bretagne et des Bretons, Seuil, Paris, 2005, Tome II, p.242

(7) http://memoiresetphotos.free.fr/Histoire/Cholera/Cholera1.html