Territoire

Bourg et villages

Les lieux-dits de Moëlan

Laurence Penven (mars 2023) - Philippe Dréno (cartes interactives)

Terres, cultures et vie agricole

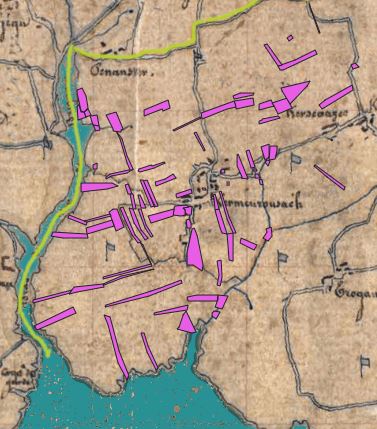

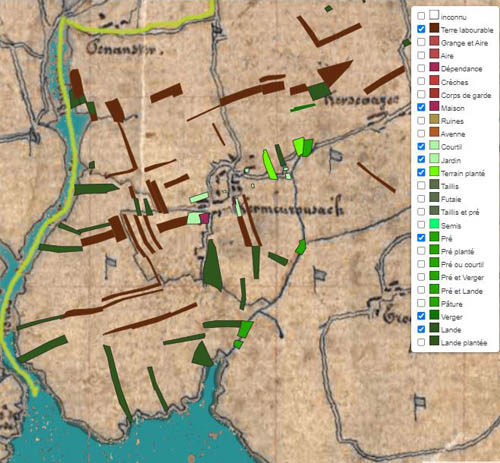

- La carte 1 illustre les propriétaires, les parcelles de chacun étant identifiées par une couleur identique.. Il est possible de filtrer l'affichage par propriétaire, par lieu-dit, par nom de parcelle (microtoponymie).

- La carte 2 illustre les natures des parcelles, celles d'un même type sont de couleur identique,. Il est possible de filtrer l'affichage par propriétaire, par lieu-dit, par nature des parcelles.

Pour les deux cartes la sélection d'une parcelle affiche ses propriétés telles qu'indiquées dans l'état des sections de 1833 et une aide est accessible par le bouton [i] placé sur la gauche.

1 - Morcellement des exploitations

S’il faut qualifier les exploitations agricoles de Kermeurzac’h, on doit retenir deux caractéristiques : leur morcellement et leur petite taille.

C’était déjà le cas sous l’Ancien Régime, comme on peut le constater à travers la description de la tenue de Kergantic, dans un acte notarié de 1730, dont les terres cultivables sont situées au sud et à l’ouest de la maison, les terres froides et sous lande en bordure de rivière et sur la côte, les prés le long du ruisseau qui débouche à Port blanc. [1730-1]

Chaque exploitation possède sa part de courtils, terres labourables, vergers, prés, pâtures et landes, tous disséminés sur le territoire, comme l’observe en 1803 (le trois ventôse an XII) l’expert mandaté par le préfet lors de sa visite pour dresser le procès-verbal de l’adjudication définitive d’une tenue, attendu qu’elle est morcelée et que les terres sont éloignées les unes des autres [Biens-Nationaux]

Après la Révolution, la plupart des terres, devenues propriété des anciens domaniers, subiront la loi des donations et héritages qui ne feront qu’aggraver la situation, chaque enfant se voyant attribuer une partie de chaque type de terrain que l’on n’hésite pas à diviser pour respecter l’égalité des parts.

Dès 1832 on observe que d’anciens courtils, champs, landes... qui, antérieurement, formaient une unité, sont scindés en plusieurs parcelles appartenant à divers propriétaires : l’ancien Parc ar Garrec se retrouve composé de 17 parcelles (7 propriétaires), Ros pascou, de 18 (8 propriétaires), Parc nevez, de 11 (8 propriétaires)... Il en est de même pour Stang ar gall (16 parcelles pour 7 propriétaires), Stang an haliguenou (13 parcelles pour 5 propriétaires) ; même les courtils, de dimensions plus modestes, ne sont pas épargnés : ainsi les deux courtils appelés Liors bras sont fractionnés, l’un en 8 parcelles (6 propriétaires), l’autre en 5 (5 propriétaires).

1832 : morcellement de la propriété d’Alexis-Albin Le Scoazec, issue de celle décrite en 1730

Plus tard, plusieurs parcelles, qui étaient elles-mêmes déjà fragments d’anciennes unités plus vastes, se retrouvent partagées en deux moitiés. On ne compte plus les « moitié bout du levant », « moitié bout du midi » ... qui émaillent les actes de donation. (1851-14, 1861-106, 1866-206, 1879-115...).

Seuls échappent à cette pratique les lavoirs, fours, fontaines, aires à battre, emplacements à goémon, chemins privés, qui restent en indivision.

Restent communs et dans l'indivision les frostages, placîtres et tous terrains vagues dits communs ou autres dépendant des susdits villages et pouvant n'être pas compris en ces présentes ; il en est de même des fours, puits, fontaines, douets à laver, routoirs et issues généralement quelconques du susdit lieu de Kermeurouzach, ainsi que des emplacements tant à pêcher le goëmon qu'à l'étendre et à le sécher et au besoin à le déposer au dit lieu de Poulguen dépendant du même village. [1879-115]

Le jeu des donations-partages, suivis de rachats de lots, fait que les propriétés vont se défaire et se refaire tout au long du XIXe siècle et début XXe.

2 - Superficie

Comme nous l’avons déjà vu au second chapitre de cette étude, les propriétaires se répartissent une trentaine d’hectares de terres, sur les 53 que compte Kermeurzach. Les exploitations sont de petite, voire de très petite taille, allant d’environ un hectare à un peu plus de 7 hectares. Encore convient-il de prendre en compte deux éléments : la surface globale de la tenue et celle des terres labourables, les seules qui soient emblavées de façon régulière. (1)

A titre d’exemple, sur les 30 parcelles de terre labourable que possède Alexis-Albin Le Scoazec, 14 ont une superficie de moins de 10 ares (1000 m²), la plus grande atteignant 2500 m².

Certains possèdent aussi quelques terres à Kerscoazec, Kercanet, Kernon Largoat ou encore Pen an ster.

C’est donc parfois à peine suffisant pour permettre à une famille de paysans de vivre du travail de la terre. Pour subvenir aux besoins de la famille, une seconde exploitation peut alors être louée en fermage. La pratique d’une activité secondaire comme la pêche permet également de compléter l’ordinaire.

Propriétaire |

Kermeurzac’h |

Kerscoazec |

Kercanet |

Kernon Largoat |

Pen an ster |

Total (en ares) |

Marrie Zeller, veuve Le Doeuff |

754,58 (429,6) |

104,96 |

|

|

|

859,54 |

Alexis-Albin Le Scoazec |

702,81 (346,4) |

92,78 |

8,9 |

4,2 |

|

808,69 |

Pierre Souffez |

385,74 (151,1) |

63,5 |

163,56 |

25,7 |

46,9 |

685,4 |

Julien Philippon |

292,74 (166,9) |

|

|

|

29,24 |

321,98 |

Louise Scaviner, veuve Philippon |

285 (152,7) |

|

|

|

|

285 |

Joseph Marie Favennec |

210,63 (79,1) |

38,5 |

43,6 |

|

|

292,73 |

Jean François Sigogne |

191,8 (80,8) |

|

|

|

|

191,8 |

Jean Marie Favennec |

127,7 (71,4) |

|

|

|

|

127,7 |

Les mesures, données en ares, sont le total des terres, toutes natures confondues. Pour Kermeurzac’h, le nombre entre parenthèses est celui des terres labourables.

Certains possèdent aussi des terres dans des villages plus éloignés, comme Trélazec, Ménémarzin, Kérabas, Kerglouanou, Kerancalvez, Kerhuel, Kermoal, Kerantorrec, surtout Alexis-Albin Le Scoazec, et Julien Philippon. Ce dernier possède 8,4 hectares de terrains, dont une maison et des dépendances, à Kerascoët.

Ultérieurement, dans ce paysage qui ne sera pas soumis au remembrement des années 1960, morcellement et exiguïté seront un frein au développement du gros machinisme agricole, et vraisemblablement, à la pérennité des exploitations.

3 - Achats, échanges et rachats

Ces deux facteurs, font que, dès que l’opportunité se présente, l’on cherche à regrouper des terrains en acquérant des parcelles contigües, par échange ou par achat.

Echanges :

Ainsi, en 1851, l’échange entre Yves Le Doze et Jacques Caéric [1851-001], celui entre Joseph Marie Favennec et Jean Philippon en 1854 [1854-86] ou encore celui entre Pierre Marie Lozachmeur et Jean François Philippon en 1862 [1862-337], et bien d’autres encore.

Un échange particulièrement intéressant est celui entre les deux couples Le Doeuff-Mahé, qui fait suite à une donation-partage de 1879 entre les frères Le Doeuff : Joseph-Marie Le Doeuff devient ainsi par cet échange, propriétaire de la métairie de ses grands-parents. [1884-100]

Les échanges peuvent porter sur de très petites parcelles, comme celui entre Joseph Robet et les consorts Haslé [1893-35]

Au XXe siècle, un échange de terrains entre trois personnes mérite aussi d’être relevé :

Vers 1950, Pierre Le Goff acquiert auprès de Vincent Orvoën un terrain jouxtant celui de sa maison ; Vincent Orvoën en fait de même auprès de Désiré Le Quien, qui lui-même fait affaire avec Pierre Le Goff et devient propriétaire d’un terrain mitoyen de sa propriété.

Rachats :

Il arrive aussi que, par suite d’une donation-partage, l’on rachète le lot d’autrui. En 1856, Jean François Favennec rachète pour 1200 francs le lot qui avait été attribué à sa sœur, c’est-à-dire une dizaine de parcelles et un hangar à charrette. [1856-272]

Achats-ventes :

Certains, bien que n’habitant plus à Kermeurzac’h, y acquièrent néanmoins toujours des terrains :

Les frères Le Scoazec, Jean-François (bourg) et René-Marie (Kerdianou), achètent deux prés en 1852 [1852-138].

Le phénomène inverse existe également, ceux qui ont quitté Kermeurzac’h vendant à ceux qui y restent : en 1899, Joseph Marie Richard vend sa maison, la cour et la crèche qui en dépendent et presque 3 hectares de terres. [1899-111] [1899-136] [1899-156] [1899-162] [1899-163] [1899-287]. Pierre Philippon et son frère Corentin vendent en 1919 plus d’un hectare de parcelles. [1919-98] [1919-99] [1919-100] [1919-101] [1919-103] [1919-104].

Pour agrandir la propriété, il n’est pas rare que l’on achète aussi des terrains en dehors de Kermeurzac’h. Les époux Richard augmentent la superficie de leur propriété en achetant des terres à Kercanet en 1836. [G-1839-285] ; en 1902, Jean Marie Favennec achète à Kervégant une petite tenue, qui est du reste encore à domaine congéable. [1902-87]

Beaucoup d’opérations ont lieu après 1895 et au début du XXe siècle. Suspendues pendant la guerre, elles reprennent après 1919. Les parties en sont alors encore essentiellement des familles de milieu rural, souvent originaires de Kermeurzac’h. Puis des ventes à des familles de marins se feront de plus en plus fréquentes. Des parcelles de landes, mais aussi de vergers et de terres labourables sont ainsi vendues pour être bâties.

Ce phénomène va s’accentuer au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, alors que l’abandon des cultures, la vétusté des vergers, l’inexploitation des landes iront de pair avec le prix de vente toujours croissant de terrains devenus constructibles.

4 - Nature des terres, cultures, vie agricole

A la fin du XVIIe siècle, les montants des rentes dues par les domaniers, déclarées dans les papiers terriers, nous renseignent sur les cultures de l’époque. Ainsi en 1678, 1680 et 1682 les rentes en céréales pour Kermeurzac’h mentionnent essentiellement du froment et de l’avoine, et un peu d’orge.

En 1730, la description de la tenue de Jan Favennec mentionne un courtil à chanvre, des terres chaudes, des terres froides, des prés, des terres sous lande. Outre cinq livres dix sols en argent, il doit cinq minots de froment de rente foncière.

Un détail qui peut sembler singulier à un lecteur du XXIe siècle accompagne la description des terrains autour de la maison. En effet, il y est question d’édifices sur lesquels il y a un arbre d'ormeaux qui est de nulle valeur.

Qu’est-ce-à dire ?

Dans les descriptions des parcelles des actes notariés, on retrouve les termes d’ « édifices », de « fossé » et de « turon ». Ce sont tous des termes désignant les clôtures des terrains. L’édifice serait plutôt un terme générique, alors que le fossé et le turon désignent le mode de clôture lui-même. Le fossé est un talus de terre, avec parements de pierres, souvent haut d’un à deux mètres. Le turon est moins haut.

Générale dans une grande partie de l’ouest, la pratique de la clôture des champs par des fossés hauts de un à deux mètres, sauf à l’ouverture d’accès close par une barrière, est universelle dans la Bretagne de l’Ar-coat et même sur une grande partie de la zone littorale, l’Ar-Mor Ce n’est qu’aux abords immédiats de la côte et dans les îles que le fossé de terre est souvent remplacé par un muretin bas de pierres sèches, le turon : sur les terres battues de vent où les pierres abondent et où les arbres ne peuvent plus croître. (2)

En effet, il était habituel en Basse-Bretagne de faire pousser des arbres sur ces fossés (3). Mais selon l’usement de Cornouaille, ces arbres appartiennent aux seigneurs fonciers qui sont les seuls à pouvoir en profiter ; du moins pour les arbres définis comme arbres fonciers, c’est-à-dire les arbres de décoration, chênes, châtaigniers, ormes, noyers, hêtres et frênes ; les arbres non fonciers sont les fruitiers (autres que les noyers et les châtaigniers) et les épines. Les domaniers n’ont pour se chauffer et faire cuire leurs aliments, que le bois des émondes (branches) et souvent une seule fois par baillée.

On comprend mieux pourquoi Jan Favennec précise la vétusté d’un orme qu’il espère sans doute pouvoir abattre à son profit.

Cet usage se maintiendra longtemps encore après la Révolution, les baux mentionnant toujours l’entretien des fossés et les conditions des coupes du bois [1857-121, art 4 et 5] [1867-66, articles 4 et 5], [1881-156 art. 1, 3 et 4] ; les pommiers occupent une place à part dans les conditions des baux, le fermier étant tenu de remplacer les plants vétustes. [1860-222 art. 4] [1885-49 art.5 et 6]

Le preneur devra en outre planter tous les trois ans six jeunes pommiers d’une bonne venue, les entourant d’épines afin de les préserver des atteintes des bestiaux.

A la fin de l’Ancien régime, les terres labourables ou terres chaudes, sont sous céréales : avoine, orge, blé, seigle, et sous blé noir. Un apport d’engrais, sous forme de fumier ou stus, y est fait régulièrement.

Les landes ont une place importante, car elles fournissent les litières, qui sont ensuite pilées. On cultive aussi le chanvre et un peu de lin. Enfin, des fruitiers et des choux sont présents dans les courtils. [congément juillet 1775, avril 1777 et mai 1790]

Juste après la révolution, d’après Gabrielle Meuric-Philippon, La paroisse de Moëlan était alors [en 1791] l’une des plus riches de Cornouaille et le maire pourra se vanter ... que « les communes de Clohars et Moëlan sont des plus avancées en agriculture » (4)

Elle signale aussi le 10 fructidor an VI (1798), [la] demande par Alexis Fraper, de Pont-Aven avec autorisation du ministère de l’Intérieur, de « faire embarquer au port de Brignos, situé dans la commune de Clohars (sic) la quantité de 30 tonneaux de bled, froment, destiné pour Bordeaux » (5)

En 1832, Kermeurzac’h compte 25 hectares de terres labourables, 2,8 hectares de vergers et terrains plantés, 1,3 hectare de courtils, 1,2 hectare de prés et pâtures et presque 20 hectares de lande.

3 aires à battre d’une superficie totale de 14 ares.

Les courtils et aires à battre se trouvent à proximité des habitations, les prés souvent en bordure du ruisseau frontalier avec le domaine de Plaçamen, les landes en bordure de la côte et de la rivière.

Reprenons l’exemple de la propriété d’Alexis-Albin Le Scoazec qui était celle de Jan Favennec en 1730.

Elle compte 7 hectares qui se décomposent en 28, 84 ares de courtils (dont 1 courtil à chanvre près de la maison, un courtil près de son autre maison, d’autres près du ruisseau), une aire à battre de 4 ares, 3 hectares de landes, presque toutes en bordure de la côte ou de la rivière. Les terres labourables et terrains plantés occupent un peu plus de 3 hectares. Il y a aussi un verger à Kerscoazec.

Carte 1832 : nature des terres Scoazec

Toponymie (Se référer à la carte interactive 1)

Héritage séculaire, les noms des parcelles sont parfois soumis à évolution, souvent selon des variantes de prononciation. Par exemple, Stang briellec en 1832 (briellec = glaisière, terre argileuse), est devenu Stang brizillic de nos jours (brizillic = du rivage), et parfois Stang billic (billic= des galets)

Ils sont de précieux témoins de la nature des sols, de la destination des terres ou de leur situation.

Les références aux lieux humides, qui recouvrent environ 2 hectares, sont nombreuses (stang, lenn, feunteun, autant de vallons, étangs, lavoirs, petites étendues d’eau, fontaine, ou encore bouillen (bourbier).

Les champs sous culture sont clos (parc) ou sans clôture (mes).

La flore et les cultures sont représentées dans ar bot scao (buisson de sureau), ar banalou (genêts), stang ar haliguennou (étang des saules), prat an avalou (pré des pommes), stang canap (douet du chanvre), parc col (champ de choux), liors lin (courtil du lin).

D’autres noms sont de simples indications de lieux : liors tal ar forn (courtil devant le four), liors ar punç (courtil du puits), tal ar feunteun (devant la fontaine), ar cosquer, parc Poulguen, parc ar roch ven (champ de la roche blanche).

Les parcelles peuvent être désignées par un qualitatif : Prat bihan (petit pré), prat nevez (neuf), lan bras (grande lande), ar leur goz (ancienne aire à battre).

Certaines ont un nom plus original, comme Parc louarn (champ du renard).

On constate aussi la présence de quelques patronymes, attribués essentiellement à des parcelles proches des habitations, comme les courtils, aires à battre, jardins : Liors an Deredel, Parc ar Garrec, Leur Gourlez, Liors Gourmelen, Liors an Morin, Jardin leur ar Scoazec, et aussi Stang ar Gall, dans l’ouest : ces noms font-ils allusion à des domaniers de l’Ancien Régime ? Garrec et Scoazec certainement.

Vie agricole

Aux XIXe siècle et début du XXe siècle, les baux, inventaires après décès et actes de donations sont une mine de renseignements sur les cultures et le mode de vie agricole.

Les baux mettent en évidence la valeur du foin et de la paille, des fumiers et goémon d’engrais. [1885-49], [1885-50]. Le foin nourrit les bestiaux, la paille leur sert de litière, mais est utilisée aussi pour les couvertures des maisons que le fermier doit réparer régulièrement. L’entretien d’un pressoir est parfois mentionné, témoignant de l’importance accordée à la production de cidre. [1860-222]

Les inventaires et actes de donation offrent davantage de détails.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle et avant la première guerre mondiale, les outils et instruments aratoires sont manuels, (crocs, fourches, pelles, râteaux, faucilles...) On fait une différence entre le croc à fumier et le croc à goémon [1872-77]. Lorsqu’il y en a, les herses, charrues et charrettes sont entrainées par la force animale. En 1899, le prix d’un cheval est de 150 francs, c’est-à-dire trois fois celui d’une vache. [1899-2]

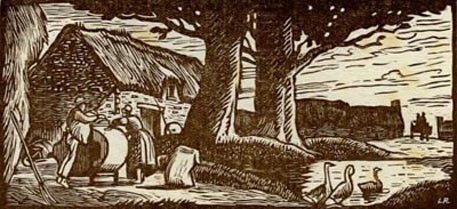

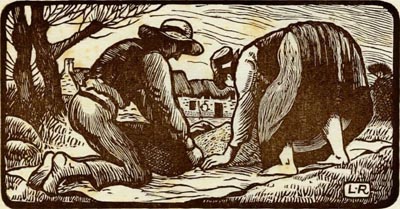

En 1897 on relève la présence d’un tarare chez Pierre Le Bourhis [1897-286] et un autre en 1900 chez Jean Pierre Favennec [1900-49]. Il y a fort à parier qu’ils ressemblaient beaucoup à celui du bois gravé par Ludovic-Rodo Pissaro lors de ses séjours à Malachappe entre 1912 et 1914.

En 1907, une machine à battre est mentionnée chez Pierre Marie Philippon [1907-178].

|

|

« Les vanneurs » Ludovic-Rodo Pissaro vers 1912-1914 |

Froment, avoine, seigle, orge, parfois blé noir, forment l’essentiel des cultures, c’est-à-dire les mêmes que celles relevées dans la liste des rentes dues aux domaniers au XVIIe siècle à Moëlan. La nouveauté est la culture de la pomme de terre, cultivée déjà près de Kerjégu en 1794 selon Cambry (6) [1839-356] mais qui, « véritable révolution alimentaire » (7) , se développera entre 1840 et 1880.

On relève aussi la présence d’oignons dans un inventaire de 1897.

La place prise par les vergers va croître. Pas de trace de vin dans les inventaires, mais du cidre en grande quantité, boisson souvent considérée comme essentielle dans les actes de donation, où elle figure dans les charges dues par les donataires aux donateurs.

Quatre hectolitres soixante litres de cidre en première qualité dans les années abondantes et seulement la moitié de cette quantité de cidre dans les années ordinaires. [1875-98]

Le couple [de donateurs] se réserve aussi pendant sa vie... trois demi-fûts vides pour loger son cidre. [1900-203]

Les mêmes donataires fourniront, en outre, aussi par an, à leur mère et belle-mère, deux hectolitres trente litres de cidre en première qualité... [1865-171]

Enfin, il ne faut pas oublier la production potagère des courtils, et la présence de quelques vaches avec le lait desquelles on fait le beurre. Une baratte est mentionnée dans l’inventaire après le décès de Marie Thérèse Le Bloa (1803-1839) [1839-356] L’ordinaire peut également être amélioré par la viande d’un cochon que l’on a engraissé. Lors de donations, il arrive que les donateurs se réservent la propriété d’une vache dont les donataires doivent alors prendre soin [1875-204].

Enfin, il ne faut pas oublier la production potagère des courtils, et la présence de quelques vaches avec le lait desquelles on fait le beurre. Une baratte est mentionnée dans l’inventaire après le décès de Marie Thérèse Le Bloa (1803-1839) [1839-356] L’ordinaire peut également être amélioré par la viande d’un cochon que l’on a engraissé. Lors de donations, il arrive que les donateurs se réservent la propriété d’une vache dont les donataires doivent alors prendre soin [1875-204].

Le chanvre est toujours cultivé dans la ferme Scoazec, tenue par Jean Pierre Favennec. Il possède une broie et des cardes pour filer et tisser le chanvre, produire des cordages et des toiles. [1900-49]

Broie à chanvre (musée de Bretagne)

Nous accorderons une place particulière à la récolte du goémon de fumure que l’on entasse sur les emplacements spécifiques, ou plas, place : Plac born beyen Poulguen, [1899-150]

Et un emplacement à goëmon à Poulguin, celui du levant. [1899-2]

Un emplacement à goémon à la lande de Brigneau, nommé Place dalahé plus la moitié au nord dans le même endroit de celui dit Place Dendias [1900-203]

Le goémon pouvait être récolté généralement à Moëlan dès le mois de janvier jusqu’au mois de mars. Une réglementation stricte en régissait le ramassage, depuis 1681. Les ordonnances royales avaient fixé le principe que seuls les habitants des communes riveraines de la mer avaient le privilège de recueillir le varech sur les rochers. Puis on fit la distinction entre le goémon de rive (coupé) et le goémon épave (arraché par les tempêtes). Pendant des siècles, la législation concernant cette récolte ne cessa d’évoluer.

Le goémon pouvait être récolté généralement à Moëlan dès le mois de janvier jusqu’au mois de mars. Une réglementation stricte en régissait le ramassage, depuis 1681. Les ordonnances royales avaient fixé le principe que seuls les habitants des communes riveraines de la mer avaient le privilège de recueillir le varech sur les rochers. Puis on fit la distinction entre le goémon de rive (coupé) et le goémon épave (arraché par les tempêtes). Pendant des siècles, la législation concernant cette récolte ne cessa d’évoluer.

En octobre 1841, le conseil municipal de Moëlan émet le vœu, dans un courrier adressé au préfet du Finistère, que la coupe du goëmon soit interdite en tous lieux et partout sur le littoral de la commune, comme contraire aux véritables intérêts de l’agriculture dans ladite commune. Cela permet au goémon épave d’arriver en meilleur état à la côte, parce qu’il ne se fait plus déchirer sur le schiste à nu des rochers. Ce goémon épave, plus abondant, est aussi plus facile à saisir.

En 1864, le maire autorise la récolte du 20 janvier au 1er mars, dans la rivière du Bélon, dans l’anse de Brigneau, dans la rivière de Merrien, à Port-Baly et à Portec.

Les gens des villages se munissaient d’un croc (croc chir) pour ramasser le goémon, puis, si la côte était escarpée, le déposaient sur une civière au bas de la falaise, et le remontaient péniblement à l’aide d’un davier à goémon, (kroug), où certains attelaient un cheval.

Le long du littoral on retrouve aussi les "marches " résultant de l'usure des roches par les générations de ramasseurs de goëmon, et la côte de Moëlan est riche de ces "escaliers". Celui de Stang briellec est particulièrement pentu.

Escalier de goémoniers de Stang briellec (brizillic)

Chaque famille des villages côtiers avait droit à un emplacement sur le bord de mer, où était déposé le goémon. Il y restait pourrir en tas pendant 6 à 8 mois, pour être ensuite emporté par charrettes jusqu’aux champs.

Entre deux guerres

Ce système de polyculture-élevage va se poursuivre au XXe siècle. Comme le note Joël Cornette, la société paysanne n’est pas une société à finalité productiviste.

La période de l’entre-deux-guerres va connaître l’essor du machinisme agricole.

Les battages sont désormais faits à l’aide d’une machine à battre actionnée par un moteur à l’aide d’un système de courroies. Sur la photo ci-dessous, prise lors de battages à Kermeurzac’h vers 1935, on devine une machine à vapeur (est-ce une « locomobile », machine à vapeur ambulante, que l’on pouvait déplacer d’une ferme à une autre ?) qui entraîne les courroies de la batteuse.

Mais toutes les exploitations n‘en profitent pas, et la même année, les battages se font encore au fléau, comme chez Irène Le Doze.

|

|

Battages vers 1935 |

Battages chez Le Bourhis |

Après-guerre

On compte quelques exploitations de moyenne ou de petite taille. Celles de François Philippon (1905-1997), Désiré Le Quien (1905-1970), Irène Le Bourhis-Le Doze (1896-1977). La polyculture vivrière est généralisée, avec vente du surplus de production. Les cultures les plus importantes sont celles du blé et de la pomme de terre, complétées par celles des betteraves et des choux pour les bêtes. Melaine Favennec, le meunier de Damany, passe de ferme en ferme prendre les sacs de grains à moudre. C’est une longue affaire, et il faut que son cheval connaisse bien le chemin à prendre pour rentrer au moulin. Les vergers, qui se sont développés, occupent presque toutes les terres au nord, à l’ouest et à l’est du village, contribuant à la réputation du cidre de Kermeurzac’h.

|

|

François Philippon et Marie Françoise Péron |

Pierre le Bourhis et sa mère, Irène Le Doze (à Brigneau) |

Vue aérienne 1950-1965 : On devine les pommiers dans les vergers

1970 : Les pommiers de Ros ar marec et Lannec toul hent

Chacun possède une ou plusieurs vaches, un ou deux cochons. Quelques-uns ont un cheval. On vend un ou deux veaux, un ou deux cochons par an ... Elisa, Irène, surveillent le feu du lonch fourneau où l’on prépare le repas des bêtes. Désiré entretient sa crèche, Philomène promène sa vache dans le village, en quête d’herbe sur les bords des chemins ou sur la Dachen...

Chaque semaine, on manie l’écrémeuse et la baratte pour produire le beurre qui sera vendu par exemple à Titine, épicière au bourg. (Alphonsine Parc-Nicolas). Le pressoir et le moulin à pommes que l’on possède dans une cave à côté de la maison permettent de faire son cidre dont on ira vendre le surplus jusqu’au marché de Quimperlé.

Chaque semaine, on manie l’écrémeuse et la baratte pour produire le beurre qui sera vendu par exemple à Titine, épicière au bourg. (Alphonsine Parc-Nicolas). Le pressoir et le moulin à pommes que l’on possède dans une cave à côté de la maison permettent de faire son cidre dont on ira vendre le surplus jusqu’au marché de Quimperlé.

Chacun a son jardin où il cultive ses légumes, fait pousser quelques fruitiers (cerisiers, poiriers, pruniers). Quelques poules y picorent et offrent leurs œufs.

Une seule exploitation est relativement importante et vit de la production agricole, celle de Vincent Orvoën (1897-1970). On y élève des vaches pour la production laitière, et des porcs. Francis Le Bourhis, de Kerscoazec, vient castrer les porcelets dont les cris attirent les chiens flairant la bonne aubaine, sous l’œil goguenard des gamins du voisinage.

Vincent Orvoën dispose aussi d’une « cidreraie » de plusieurs vergers.

L’exploitation est louée à des fermiers successifs, (Joseph Galand, Alexandre Dagorn, Jean Lahuec...) jusque dans les années 1970 où elle est vendue, perdant alors son statut d’exploitation et marquant par là-même la fin de la vie agricole à Kermeurzac’h.

Cette ferme était originellement celle de Jan Favennec, en 1730, puis d’Alexis-Albin Le Scoazec en 1832.

Irène Le Bourhis, vers 1940, devant les fagots destinés à la cheminée de la maison ou au lonch fourneau. En arrière-plan, la maison de Philomène Favennec (1900-1993)

5 - Evolution de la population agricole

Pendant tout le XIXe siècle, les mêmes familles d’agriculteurs, dont certaines déjà présentes depuis au moins la fin du XVIIe siècle, vont tenir les mêmes exploitations, héritées d’une génération à l’autre. Largement majoritaires au XIXe siècle, elles couvrent de 60 % à 80% de la population du village.

Du moins si l’on s’en tient à la profession déclarée lors des recensements de population. En effet, nous sommes bien dans ce Kosted mor, ce « côté mer » de Moëlan, où tout paysan vit aussi de la mer et de la pêche. La récolte du goémon n’est-elle d’ailleurs pas aussi appelée « pêche » ?

Même si le nombre de familles de cultivateurs (de « paysans-pêcheurs ») reste relativement stable au cours du XIXe siècle, son pourcentage dans la population de Kermeurzac’h ne va cesser de diminuer, à l’opposé de celle des marins pêcheurs. Et là encore, il serait plus exact de préciser : de ceux qui se déclarent marins pêcheurs au moment des recensements de population.

Et l‘on ne sait plus très bien qui est cultivateur, qui est pêcheur... Jean Louis Favennec est déclaré cultivateur en 1896, puis marin pêcheur en 1901 ; Martial Hervé, matelot à la petite pêche en 1874, puis de 1877 à 1881, se déclare cultivateur en 1876 et 1881...Deux exemples parmi tant d’autres.

Mais dès le début du XXe siècle, le pourcentage d’agriculteurs passe rapidement en-dessous de 50 % de la population, dès avant la première guerre mondiale, décroissant progressivement ensuite, pour ne plus atteindre qu’à peine 25 % en 1954.

En 2023, les terres agricoles restantes servent de pâtures à quelques chevaux et brebis. Et deux anciens champs ont été récemment reconvertis en plantations de thé.

![]()

(1) Guégan Isabelle, Rapport à la terre, conflits et hiérarchie sociale en Basse-Bretagne au XVIIIe siècle, Université de Bretagne occidentale-Brest, 2018, NNT : 2018BRES0044, p. 621.

(2) Vallaux Camille, Visages de la Bretagne, Horizons de France, Paris, 1941, p. 20.

(3) Guégan Isabelle, op. cit., p.386, p. 390.

(4) Meuric-Philippon Gabrielle, Moëlan en Cornouaille, 1975, p. 146.

(5) Ibid. p. 180.

(6) Cambry, Voyage dans le Finistère, Voyage d’un conseiller du département chargé de constater l’état moral et statistique du Finistère en 1794, Editions du Layeur, Paris, 2000, p. 336.

(7) Cornette Joël, Histoire de la Bretagne et des Bretons, Tome II, Seuil, Paris, 2005, p. 255.