Patrimoine

Les moulins

- Généralités

- La vie des meuniers

- Le glossaire du meunier

- Le moulin l'Abbé

- Le moulin de Chef du bois

- Le moulin de Damany

- Le moulin Jaouen

- Le moulin de Kerascoët

- Le moulin de Kercaradec

- Les moulins de Kerduel

- Le moulin de Kerfany

- Le moulin de Kerglien

- Le moulin de Kergoustance

- Le moulin de Kerimel

- Le moulin de Kerloshouarn

- Le moulin de Kermeurbras

- Le moulin de Kermoulin

- Le moulin de Kernon largoat

- Le moulin de Kernon larmor

- Le moulin de Kerseller

- Le moulin de Kervardel

- Le moulin de Kervéligen

- Le moulin de Kervignac

- Le moulin de Keryoualen

- Le moulin de Petites Salles

- Le moulin de Poulvez

- Le moulin de Quililen

- Le moulin du Roziou

- Le moulin de la Villeneuve

- Le moulin du Duc

- Le moulin du Hirguer

- Les moulins Marion

- Le moulin mer

Les moulins

Juin 2020 |

|

Le moulin à eau de Kervignac était situé au confluent du ruisseau qui dévale depuis les sources de ce village et de la rivière de Bélon, à l’extrémité amont de sa partie maritime.

Lavoir et sources de Kervignac

Connu depuis le XVIIème siècle, il faisait partie du domaine du manoir de Kervignac. Ce dernier aurait été construit vers 1640 par un riche marchand de Quimperlé, Gabriel Marion (1590->1662). Le moulin a sans doute été construit à la même époque, sur une parcelle appelée liors canap, (chanvrière) en référence à une ancienne culture de chanvre. La proximité du ruisseau et de trous d’eau en permettait aussi le rouissage.

Les propriétaires du manoir et du moulin, le sieur de Kervignac Jan Hémery (1620-1678) et sa femme Guillemette Mariage (1620-1682 ?), sont des meuniers. A cette époque de l’Ancien Régime, c’est un fait rare. La plupart du temps, les moulins sont affermés aux meuniers par des propriétaires, nobles ou ecclésiastiques.

Le 31 décembre 1663, ils vendent le manoir noble de Kervignac avec sa métairie, moulin et bief en ladite paroisse de Moellan, contenant en fonds sous maisons, cours, pourpris, jardins, issues et courtils… (1) au sieur Jan Marion (vers 1615-1688), fermier du domaine royal de Quimperlé et fermier du domaine temporel de l’abbaye de Sainte-Croix.

Jan Hémery et sa femme seront ensuite meuniers aux Grands moulins de Quimperlé, appartenant à l’abbaye de Sainte-Croix, et que Jan Marion prend en ferme ce même 31 décembre 1663.

Jan Marion devient « sieur de Kervignac », le moulin de Kervignac est dit « moulin Marion ».

Dans une déclaration d’héritages de 1678, Jan Marion dit demeurer en son manoir de Kervignac. Il a pour femme damoiselle Louise Gainche, née en 1631 à Quimperlé. Le couple, qui possède plusieurs maisons à Quimperlé, s’est installé à Moëlan. N'étant pas meunier, Jan Marion a-t’il affermé le moulin ?

Il décède en mars 1688, en laissant derrière lui d’importantes dettes. La propriété va faire l’objet d’une procédure judiciaire. Les héritiers de Jan Marion, ses frères Pierre et Claude sont condamnés en avril 1688 à payer arrérages (825 livres) et frais de procédure (1200 livres). Ils renoncent à leur succession. Une perquisition est menée aussi chez Louise Gainche, veuve de Jan Marion, dont on saisit les héritages, à savoir le lieu noble et manoir de Kervignac, terres, seigneurie et autres dépendances situées en la paroisse de Moëlan consistant en maisons, jardins, vergers, moulin, prés, prairies, métairie et convenants.

Que devient le moulin ? En 1689, les meuniers en sont Bertand Le Breton (1661-1731) et sa femme Isabelle Le Guennou (1667-1727). Puis Jean Le Perchec (1753-1713) en 1691.

Un certain Jacques Cordier achète la propriété en 1698 pour 5300 livres. Qui est-il ? Est-ce le même, apothicaire de l’hôpital de la Marine du Roi à Port-Louis (de 1689 à 1720) qui achète, entre 1706 et 1709 la seigneurie de Kerouallan, en Kervignac… Morbihan ? (2)

De 1723 à 1741, deux générations de meuniers sont au moulin : Jean Henry (1692-1741) et Louise Lahellec (1696-1763), Guillaume le Doze et Marie-Perrine Henry. Plusieurs enfants naissent au moulin, que l’état-civil appelle tantôt « de Kervignac », tantôt « Marion ».

1689 |

1740 |

C’est l’époque où Pierre Gainche (petit-neveu de Louise Gainche, femme de Jan Marion) est propriétaire du moulin. Une succession de meuniers vont alors y vivre, jusqu’à l’achat du manoir de Kervignac en 1791 d’abord par Decourbes, commissaire du district, président du tribunal, puis par Jean-Baptiste Marée (1751-1811), receveur des devoirs (droits sur la vente et la consommation des boissons alcoolisées), à Quimperlé et administrateur du district. Décidément, Kervignac attire la bourgeoisie de Quimperlé. Le manoir sert de résidence d’été à la famille, mais il semble que pendant les années qui suivent, le moulin ne soit pas occupé. Jean-Baptiste Marée s’installe à Moëlan, dont il deviendra maire en 1804-1805 (An XIII).

Le moulin est sans doute laissé à l’abandon jusqu’en 1817 où Catherine le Brec, veuve de Jean-Baptiste Marée, vend une ruine de moulin à Jean [Marie] le Joliff (1779-1833) et Marie-Louise Le Bloa (1782-1841), meuniers au moulin du Duc, dépendant des terres de Kervignac, vulgairement nommé Moulin Marion, consistant en trente mètres et quarante centimètres de pierres de moellons éparses, la moitié d’un pré, nommé brouennec [prairie de joncs] séparé de l’autre moitié par une haie de saules, ayant édifices [talus] du levant jusqu’à la côte avec un petit pré cerné par des landes…plus environ six journaux de mauvaise lande sur le bord de la côte.

Pourquoi Jean-Marie le Joliff achète-t’il cette ruine de moulin ? Il est meunier au moulin du Duc, ainsi que sa femme, ils ne seront jamais meuniers au moulin Marion. Mais il a quatre enfants meuniers… deux fils et deux filles.

Après des travaux de remise en état, le moulin est affermé en 1824 à Claude Corric (1795-1835), marié à Marie-Catherine Drouglazet, puis, de 1825 à 1830 à Bertrand Moallic (1788-1848) et Marie Louise le Dars (1794-1888).

En 1831, Jean Marie Joliff loue le moulin à sa fille Marie Louise (1803-1849) et son gendre Pierre Drenou, 1805-1845) meunier, pour un montant annuel de 120 francs. Les époux Drenou achètent le renable du moulin pour 600 francs. [B 1831-222]

Jusqu’en 1870, le moulin Marion était aussi le lieu de passage d’une rive à l’autre du Bélon. Le chemin longeant la rive gauche de la rivière passait sur la chaussée (barrage) du moulin et traversait au Guilly aux basses eaux. (3)

Après le décès de Jean-Marie le Joliff en 1833, Marie-Louise et Pierre le Drénou deviennent propriétaires du moulin. Ils cherchent alors à étendre leur activité et agrandissent le domaine par l’achat d’une parcelle voisine, sur une hauteur au sud-ouest, appelée lannec ar hoat hir (lande du long bois).

Ils ont sans doute aussi agrandi leur logement.

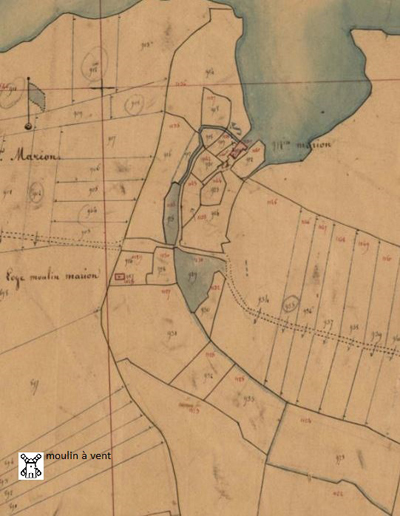

Extrait du cadastre de 1832-section B2 de Kervignac

Mais en 1845 Pierre Drénou décède sans héritier ; « le moulins Marion » va une nouvelle fois changer de propriétaire.

En 1846, le recensement de population ne mentionne aucun habitant au moulin Marion.

De 1848 à 1891, le moulin va connaître à nouveau plusieurs propriétaires et meuniers, pendant presque cinquante ans. C’est d’abord le meunier Philippe Madic (1814-1867) et sa femme Marie-Jeanne Guillou (1814-1880), pendant vingt ans. Puis, en 1858, le couple Jean-Marie Le Courant (1814-1860) et Marie-Françoise Le Guyader (ca 1819-1860). Eugénie Agie (1827-1906), fille d’un notaire de Quimperlé, devient la propriétaire du domaine de moulin Marion. Encore une propriétaire de Quimperlé, mais le comble, c’est qu’elle est née à…Kervignac (Morbihan) !

Elle loue le moulin au couple Laurent Mahé (1813-> ?), né à Mellac et Marie-Josèphe Busson. Un incendie pourrait avoir mis fin à ce bail :

26 août 1874 (Le Finistère)

Moëlan, 16 août. - Un incendie, qui s'est déclaré vers deux heures de l'après-midi a dévoré le Moulin-de-Marion, appartenant à Mlle Agie de Quimperlé et loué par elle aux époux Mahé. On ne connait pas la cause de cet incendie, mais on a de fortes raisons pour l'attribuer à l'imprudence des locataires, […]. La perte est de 5000 fr. Rien n'est assuré.

Le domaine et son moulin est encore une fois vendu et devient cette fois la propriété d’un Moëlanais, Louis Marie Guillet (1843-1911), qui rentre donc en possession du bien que son arrière-grand-mère, Catherine le Brec, épouse Marée, avait vendu à Jean Marie le Joliff, mais aussi de celui de son grand-père Maurice Caéric, qui avait vendu aux époux Drénou la parcelle où il va faire construire un moulin à vent en 1879. Ce moulin est un complément au moulin à eau, surtout quand le ruisseau est en période d’étiage. La même année, il entreprend des travaux de construction sur le moulin à eau, visant à l’agrandir. Les moulins sont loués de 1881 à 1886, à François Pasterol (1810-1893) et Isabelle Lamarre (1821-1907), qui étaient au préalable meuniers au moulin du Hirguer (à Kersalut).

C’est une époque d’activité commerciale assez intense, où le transport par caboteurs est prospère. Ils remontent la ria jusqu’à la cale construite au Guily en 1882 par M. Halna du Fretay pour son commerce de matériaux de construction, tuffeau, coquillages, pommes, cidre, bois, vins. Des canots peuvent accoster à un petit quai près du moulin Marion. Un cabaret s’ouvre au pont du Guily, tenu par Philibert le Maoult (1852-1911). Ce devient vite un lieu de vie fréquenté par les gens du coin.

.jpg)

Nous apercevons à droite l’arrivée de l’ancien bief. Une petite cale permettait l’accostage des canots

En 1891, un dernier couple de meuniers est présent, Jean-Marie Audren (1858-1922) et Marguerite Rioual. Ensuite, il semble que le moulin à eau cesse son activité. Le moulin à vent est démoli en 1896, dix-sept ans seulement après sa construction.

Les filles de Louis Guillet, Léonie et Marie Joséphine (1872-1944), mariée à François Mahé (1871-1915), héritent du moulin Marion en 1907, mais il n’y a plus de meuniers. [1907-203]

En 1913, le peintre italien Anselmo Bucci, dessine ce qu’il appelle la ferme du Guily, et non le moulin Marion. Celui-ci existe-t’il encore ?

Plusieurs familles vont encore vivre dans la maison du moulin Marion. En 1933, ce n’était plus qu’une longère couverte de chaume que se partageaient deux familles nombreuses où se côtoyaient au moins trois générations. La famille Madic, d’un côté, et la famille André, de l’autre.

Nous avions l’eau courante, pas au robinet au-dessus de l’évier bien sûr, mais directement au ruisseau qui traversait la prairie devant la maison. On s’y lavait, mais pas seulement, on y attrapait aussi des truites ! …, le moulin disposait de son propre lavoir. Je me souviens d’une vache, des poules et des cochons : une maison qui était un vrai village a-elle toute seule ! (4)

La femme à droite est Marie Jeanne Marrec (1879-vers 1936), mariée à Louis Madic (1878-1950).

Celle de gauche est Maria Madic (1914-1983), mariée à René Guillou (1910-1983), tenant Marcel Gaudart dans les bras.

.jpg)

Deux modes de transport : vélo au premier plan (cycliste Louis Madic), et train en arrière-plan (ligne Quimperlé-Pont-Aven, puis Concarneau, 1903-1937)

« Moulin Marion » est devenu peu à peu le nom de tout un lieu-dit, dont le territoire s’est étendu au fil des années et de la succession des actes administratifs : désignant uniquement le moulin du vivant de Jan Marion, le nom s’est étendu aux parcelles avoisinantes, hésitant par ailleurs au début entre « Moulin de Kervignac » ou « Moulin Marion ». Dès 1832, ce sont 14 parcelles qui se nomment « Moulin Marion », deux autres sont « Loge moulin Marion ». Et au XXe siècle, l’appellation « Moulin Marion » engloba même, dans la désignation locale, les petites maisons du Guilly.

![]()

Comme la plupart des petits moulins, le moulin Marion a connu beaucoup de propriétaires et de nombreux meuniers. Point de dynastie de meuniers ici, comme ce fut le cas pour les moulins plus importants.

Construit relativement tard par rapport à beaucoup de moulins moëlanais, il était initialement une dépendance d’une villégiature de bourgeois de Quimperlé. Pendant plus de cent cinquante ans, il connut une alternance de périodes d’activité et d’abandon. Le début du XIXe siècle fut l’époque de son activité la plus intense, sans doute parce que ses propriétaires étaient aussi meuniers. Mais cela dura à peine une trentaine d’années.

A la fin du XXe siècle, la chaumière construite à côté du moulin, délaissée, va bientôt menacer ruine. Elle sera restaurée dans les années 1980.

Du moulin, il ne reste qu'un souvenir et un linteau de fenêtre en granit, sur lequel est gravée une inscription où l'on peut lire « GUILLAUME IOLIVAE - MARION LLBERLE ».

« Moulin Marion » est maintenant une maison d’habitation.

![]()

(1) Terrier des domaines de Bretagne, AN P /1699|1678-1882 .

(3) Colliou-Guermeur, Marie-Claude, Terres et gens du Bélon, 1789-1920, des sources à la mer, Impr.régionale Bannalec, 2003, p. 121.

(4) Témoignage de Marcel Gaudart (1933).

![]()

Années |

Propriétaires |

Meuniers |

Vers 1640 |

Marion Gabriel |

|

< 1663 |

Hémery Jan et Mariage Guillemette |

Hémery Jan et Mariage Guillemette |

1663 |

Marion Jan |

|

1689 |

Le Breton Bertand et Le Guennou Isabelle | |

1691 |

Le Perchec Jean | |

1698 |

Cordier Jacques |

|

Vers 1745 |

Gainche Pierre et Geffroy Jacquette |

|

1791 |

Decourbes | |

?-1817 |

Marée Jean-Baptiste et Catherine Jeanne Le Brec |

|

1817-1833 |

Le Joliff Jean Marie et Le Bloa Marie-Louise |

|

1831 |

Drénou Pierre Marie et Joliff Marie Louise | |

1833-1845 |

Drénou Pierre Marie et Joliff Marie Louise |

Drénou Pierre Marie et Joliff Marie Louise |

1851-1867 |

|

Madic Philippe et Guillou Marie Jeanne |

| Le Courant Jean-Marie et Le Guyader Marie-Françoise | ||

1872-1874 |

Agie Eugénie Marie Louise |

Mahé Laurent et Busson Marie-Josèphe |

1881 |

|

Pasterol François et Lamarre Isabelle |

1882-1909 |

Guillet Louis Marie |

|

1880-1886 |

|

Pasterol François Hervé, Berthou Marie-Jeanne, Lamarre Isabelle |

1891 |

|

Audren Jean-Marie et Rioual Marguerite |