Littérature

Peinture

- Maurice Asselin

- Anselmo Bucci

- Maurice Chabas

- Marcel Fournier

- Fernand Jobert

- Emile Jourdan

- Moïse Kisling

- Constantin Kousnetzoff

- Clémence Molliet

- Henry Moret

- Etienne Noel

- Jean Pégot-Ogier

- Ludovic-Rodo Pissarro

- V.-J. Roux-Champion

- Alberto Carlos de Souza Pinto

- Julio José de Souza Pinto

- Jacques Vaillant

- Kanaé Yamamoto

Divers

Vie artistique à Moëlan

(1859 Moëlan - 1945 Pierrefeu-du-Var)

Laurence Penven (mars 2025)

2e partie

2 - 1888-1893 : Le Pouldu

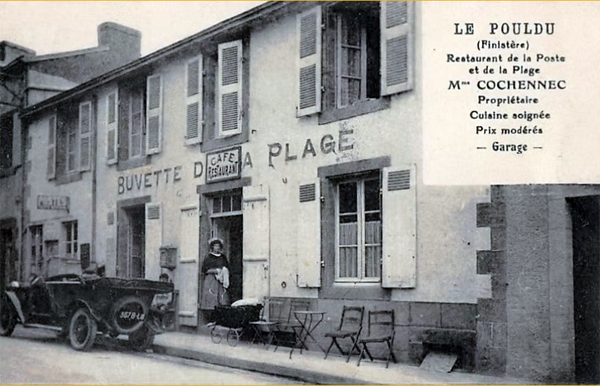

Marie Henry, dite « Marie Poupée », ouvre finalement une « Buvette », et non un « Restaurant », et s’y installe vers 1888. Les paysans, avec leurs charrettes remplies de sable ou de goëmon, vont prendre l’habitude d’y faire une pause pour se désaltérer au retour de leurs dures journées de récolte.

Les Grands Sables, 1904, Photographie anonyme, Quimper, musée des Beaux-Arts.

La Buvette de la Plage dans les années 1920, carte postale promotionnelle.

(Mme Cochennec, qui a acheté la buvette en 1920, n’a rien à voir avec Ida Cochennec-Henry)

Durant l’été 1888, Marie Henry se trouve enceinte. Elle va mettre au monde le 4 mars 1889 une fille, à laquelle elle donne le prénom de Marie Léa. L’acte de naissance, qui présente Marie Henry comme hôtelière, ne mentionne pas le nom du père de l’enfant ; de plus, Marie Léa ne sera reconnue par sa mère que le 7 décembre 1920. (20)

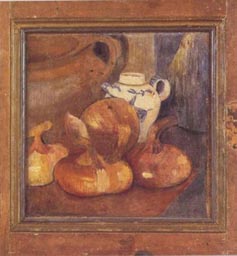

Le bébé a un biberon en faïence de Quimper, de ceux que pouvait vendre la maison Olgiati à Quimperlé.

Laurent Bodélio décède le 2 octobre 1889.

Paul Gauguin, Nature morte avec biberon en faïence de Quimper, 1889, huile sur toile, 42 x 34,5 cm

Université de Californie, Berkeley Art Museum, 1990. (Ancienne collection Georges-Daniel de Monfreid).

Octobre 1889 : arrivée des peintres

Le même jour, Marie Henry note l’arrivée de Paul Gauguin sur son registre. Paul Sérusier était arrivé à la buvette trois jours avant. Meijer de Haan les rejoint le 14 octobre. Les peintres recherchent le calme qu’ils ne trouvaient plus, ni à l’hôtel Destais de la Croix de Keranquernat en Clohars-Carnoët, ni à l’auberge Gloanec à Pont-Aven.

Marie Henry apprécie l’arrivée de ces hôtes, à une période de l’année où ceux-ci ne sont pas nombreux. Elle a pris une servante pour l’aider.

Sérusier quitte l’auberge le 17 octobre. Meijer de Haan, qui dispose de ressources suffisantes (21), a loué pour lui et Gauguin, les combles de la villa « Castel Treaz », qui leur sert d’atelier. Mais bientôt, en raison de plaintes du voisinage et peut-être aussi de son inconfort hivernal, ils doivent quitter cet atelier dont ils avaient couvert les murs de dessins de paysans et d’animaux. Marie Henry, ne voulant sans doute pas se priver de ses rares clients en cette période de l’année, quelques mois après l’ouverture de son commerce, (22) leur permet alors de travailler dans son auberge. On aménage un atelier dans l’appentis dont on fait recouvrir d’un plancher le puits et le sol en terre battue (23).

Meijer de Haan, au physique ingrat, petit, bossu, sans doute déjà malade, partage la chambre de Marie Henry, ce qui susciterait la jalousie de Gauguin, bel homme, mais dont la situation financière ne fait qu’empirer. Gauguin, le « maître », est sans ressources, Meijer de Haan, l’ « élève », a pris en charge sa pension, en échange de leçons.

Lettre de Gauguin à Schuffenecker, du 23 janvier 1890 :

Il [de Haan] m’a demandé de quitter Pont-Aven pour venir au Pouldu le faire travailler en impressionnisme et, comme je n’avais pas de crédit, il paye ma pension comme prêt, en attendant une vente Goupil (24). |

Hiver 1889-1890 : décoration de l’auberge

Reprenant la vogue des cabarets artistiques de Montmartre et de leurs salles ornées par des artistes, les peintres se mettent avec enthousiasme à décorer de leurs peintures et sculptures les salles de l’auberge. Pendant l’hiver 1889-1890, saison peu propice au travail sur le motif, Gauguin et Meijer de Haan vont peindre aussi à même les murs, les portes, les vitres, puis le plafond de la salle à manger, avec l’accord de Marie Henry.

Sur le mur est, face à l’entrée de l’auberge, sont accrochés des peintures, dessins et lithographies. Le portrait de l’hôtesse allaitant son enfant, peint par Meijer de Haan, accueille le visiteur. De chaque côté, une peinture de Gauguin : à gauche, les Foins, et à droite un Paysage de Pont-Aven.

|

|

|

||

Paul Gauguin, Les Foins, été 1889, huile sur toile, 55,4 x 46,2 cm, Tokyo, Artizon Museum. (Ancienne collection Marie Henry, vente Barbazanges août 1920). |

Meijer de Haan, Maternité, 1889, huile sur toile, 72 x 59,5 cm, collection particulière. (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959) |

Paul Gauguin, Paysage de Pont-Aven, 1888, huile sur carton, 70 x 54 cm, collection particulière. (Ancienne collection Marie Henry, vente Barbazanges novembre 1919) |

Dans la partie sud, celle de la buvette, la cheminée est ornée d’un grand buste de Meijer de Haan, en chêne massif, sculpté et peint par Gauguin. De chaque côté sont déposés des objets décoratifs : pichets et pots de grès avec motifs humoristiques, lithographies. Le linteau sera décoré un peu plus tard par Sérusier.

|

|

|

||

Paul Gauguin, Cidre gratuit, vers 1889-1890, huile sur céramique avec inscription « cidre gratis », 22 cm, collection particulière. (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959). |

Paul Gauguin, Buste de Meijer de Haan, vers 1889-1890, chêne sculpté et peint, 57 x 30 cm. Ottawa, musée des Beaux-Arts du Canada. (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959). |

Paul Gauguin, Joie de vivre, vers 1889-1890, huile sur céramique, 20 cm, Royaume-Uni, collection particulière (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot mars 1959) |

Paul Sérusier, Danse bretonne, huile sur panneau, 20 x 84 cm, 1890, collection particulière.

(Décoration de linteau de cheminée) (Ancienne collection Marie Henry, figure dans le catalogue de l’exposition Barbazanges

consacré aux œuvres inconnues de Gauguin, vendu dès juin 1919).

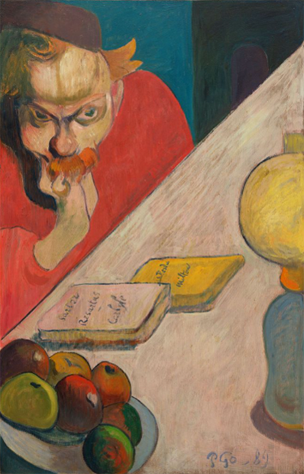

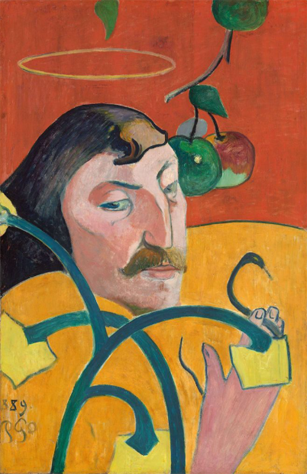

A même la porte du placard, Gauguin peint un portrait de Meijer de Haan et, en symétrie sur la porte de la cuisine , son autoportrait.

|

Quant à la cloison de la salle à manger, réservée aux consommateurs élégants et aux pensionnaires « à la mode de la ville » (25), que Gauguin appelle aussi « atelier », elle va être décorée petit à petit, au gré de la fantaisie des deux amis et particulièrement de Gauguin.

Lettre de Gauguin à Vincent Van Gogh vers la mi-décembre 1889 : On commence par un mur, puis on finit par en faire les quatre, même le vitrail.

Meijer de Haan, Les Teilleuses de lin (Labor), fresque sur plâtre marouflée sur toile, collection particulière.

|

La première peinture est centrée sur le mur ; elle est due à Meijer de Haan ; c’est une scène paysanne de grandes dimensions (133,7 x 202 cm) qui s’intitule Les Teilleuses de lin. A sa gauche, Gauguin peint une jeune bretonne en train de filer. En dessous, Meijer de Haan colle une nature morte sur la porte d’un petit placard.

Paul Gauguin, La Fileuse (ou Jeanne d’Arc), décembre 1889, fresque sur plâtre marouflée sur toile, 116 x 58 cm, Amsterdam, Van Gogh Museum. |

|

|

||

|

Meijer de Haan, Nature morte avec pichet et oignons, 1889-1890, huile sur bois, 29,5 x 29,5 cm, Quimper, musée des Beaux-arts, dépôt du musée d’Orsay. (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot 16 mars 1959) |

Maurice Gourrier, la salle à manger au moment de la découverte des fresques de Gauguin et De Haan sous plusieurs couches de papier peint, 1924, Meijer de Haan, le maître caché, catalogue de l’expositions 2009-2010, Musée historique juif, Musée d’Orsay, Musée des Beaux-Arts de Quimper, Editions Hazan, 2009 p. 115.

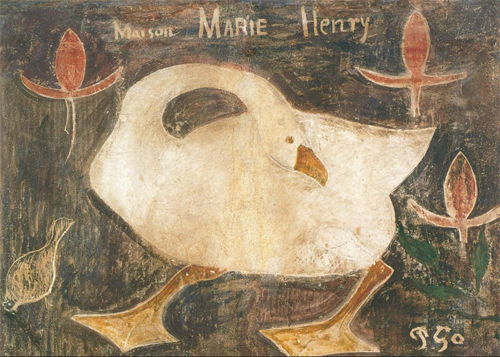

Au-dessus de la porte à droite, à même le plâtre, Gauguin peint une oie portant l’inscription « Maison MARIE- Henry », telle une enseigne, où l’oie-Marie protégerait ses hôtes. Faut-il y voir une allusion à l’oie blanche, personne pudibonde et sotte ? De la part du peintre il y avait certainement une idée ironique derrière cela.

Paul Gauguin, L’Oie, 1889, tempera sur plâtre, 53 x 72 cm, fragment du décor de la salle-à-manger

de la Buvette de la Plage, Quimper, musée des Beaux-Arts.

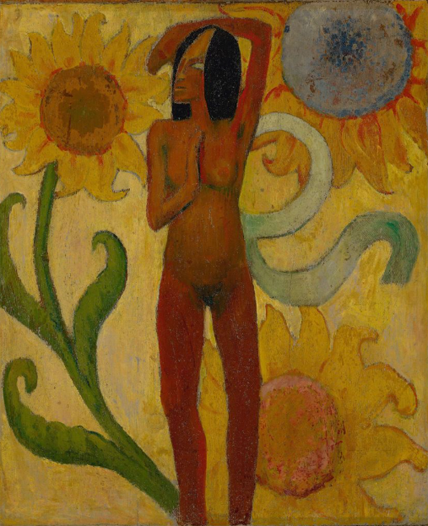

Et sur la porte elle-même, deux peintures de Gauguin, Bonjour monsieur Gauguin et la Femme Caraïbe de la Martinique.

Paul Gauguin, Bonjour Monsieur Gauguin, décembre 1889, huile sur toile marouflée sur panneau, 74,9 x 54,8 cm, Los Angeles, Hammer Museum, 1985. (Ancienne collection Marie Henry, vente Barbazanges novembre 1919). (Au dos de ce panneau, mais cachée maintenant par un renfort parqueté, était peinte une Marine, que Mothéré attribuait à Maufra)

Paul Gauguin, Femme primitive aux tournesols, ou Femme des tropiques, ou Femme Caraïbe de la Martinique, décembre 1889, huile sur panneau, 66,7 x 55,3 cm, Tokyo, Yoshino Gypsum Art Foundation, 2019 (Ancienne collection Marie Henry, vente Barbazanges juin 1919).

(Reconstitution. Maison Musée Gauguin, photo J.P. Dalbera)

La décoration de cette cloison sera, après le départ de Marie Henry en 1893, recouverte de plusieurs couches de papier peint. Ce n’est qu’en 1924 qu’un peintre en bâtiment, appelé pour des travaux de rénovation, découvrira les fresques. Heureusement, deux amateurs éclairés, dont l’artiste américain Isadore Levy (1899-1989), de passage à la buvette font suspendre les travaux et préviennent les musées parisiens. Isadore Lévy achète l’Oie et La Fileuse.

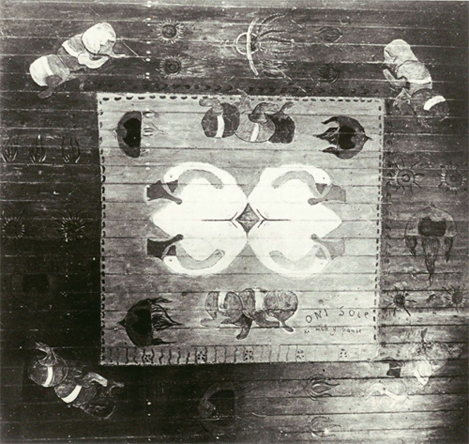

Enfin, le décor du plafond reprend les thèmes déjà traités, dont celui de l’oie : deux oies face à face mais détournant la tête, et leur reflet symétrique, sur fond bleu, sont entourées sur fond ocre foncé d’oignons, de fleurs, de méduses. Dans le coin inférieur droit, comme une annonce à ceux qui pénétraient dans la pièce (26), la formule « ONI Soie / Ki mâle y panse », jeu de mots parodiant la devise anglo-normande « Honni soit qui mal y pense ». Les volatiles semblent vouloir s’ignorer ou dormir. Le calembour, fondé sur la célèbre devise, est là vraisemblablement pour couper court aux idées reçues sur Marie Henry et la vie à la Buvette de la Plage. Il faut sans doute voir ce décor comme un amusement de la part de Gauguin.

Pour l'essentiel la peinture du plafond fut apparemment conçue comme une composition décorative gaie et non comme une clé décisive pour la compréhension du symbolisme de la salle dans son ensemble (27). |

|

|

La salle à manger (Reconstitution. Maison Musée Gauguin). |

Paul Gauguin, Oni Soie Ki mâle y panse, huile sur bois, 1889,387,5 x 282 cm, titré en bas à droite, collection particulière. |

Cette décoration de plafond sera acquise en 1912 auprès de madame Le Roch-David, alors propriétaire de l’auberge, par le peintre Manuel Ortiz de Zarate (28), lors de son passage au Pouldu (29).

Début 1890 : ennuis financiers

Mais, début 1890, la situation financière de Meijer de Haan se dégrade : sa famille, ne comprenant pas pourquoi il ne revient pas parmi eux, menace de lui couper les vivres. Il envisage de rentrer à Amsterdam.

Lettre de Gauguin à Emile Bernard, fin janvier 1890 :

Que vous dire en ce moment où tout m’abandonne ? Je suis cloué au Pouldu par la dette et j’ai peu d’espoir de la voir s’éteindre. […] Il faut que je rentre à Paris, attendu qu’ici je ne puis rien tenter et que De Haan désormais ne peut plus me prêter la pension. Lui-même va probablement rentrer en Hollande […] |

Toujours fin janvier 1890, Théo Van Gogh écrit à son frère Vincent :

Les membres de sa famille [de Meijer de Haan] ne comprennent absolument pas pourquoi il ne réside pas parmi eux et, parce que ce sont de terribles Juifs, ils pensent probablement qu’ils peuvent l’obliger à revenir en lui coupant les vivres (30). |

En février, Gauguin, qui a reçu quelques subsides de la part de son ami Schuffenecker, a pu se rendre à Paris afin de réunir des fonds pour partir à l’étranger.

Début juin, il est de retour au Pouldu, après avoir vendu quelques tableaux. Il y retrouve De Haan qui a obtenu un sursis de sa famille (31). Mais il doit désormais payer sa pension car Meijer de Haan ne peut plus la prendre en charge. Marie Henry ne fait pas crédit, comme le faisait Marie Jeanne Gloanec à Pont-Aven. Lettre de Gauguin le 12 août 1890 à Schuffenecker :

Chez Marie-Jeanne j'ai crédit et à quelques mois près je ne suis pas embarrassé, mais ici, au Pouldu, la patronne n'a pas d'argent et je serais très embêté si je ne pouvais lui payer le mois écoulé... |

Au début de l’été, Sérusier, qui a parlé de Gauguin à ses amis nabis, est revenu à l’auberge et contribue à décorer la salle à manger. Un peu avant son départ fin juillet, il est rejoint par Charles Filiger, accompagné de son ami Paul-Emile Colin.

J’étais, en 1890, allé rejoindre, avec Filiger, Gauguin au Pouldu. Nous étions là, tous quatre : Gauguin, Filiger, De Haan et moi, installés au bord de la mer à l’hôtel de la Plage, seuls pensionnaires d’ailleurs chez la bonne Marie, brave fille qui vivait à peu près de nos modestes pensions (32). |

La dette de Gauguin grossit. Il souhaite s’en aller et envisage un voyage à Tahiti avec Meijer de Haan.

Dans la seconde quinzaine de septembre 1890, il écrit à Théo Van Gogh :

En attendant, tâchez de me vendre quelque chose pour que je puisse régler ici et préparer mon voyage en allant à Paris. De Haan est en ce moment en lutte avec sa famille. Il a commencé à s'apercevoir qu'on se moquait de lui. Aussi, il va autant que possible régler ses affaires pour venir finalement avec moi conquérir sa liberté. |

Octobre et novembre 1890 : départs de Meijer de Haan et de Gauguin

Début octobre, Meijer de Haan part à Paris pour y rencontrer un membre de sa famille et essayer d’éclaircir sa situation financière. Pourquoi laisse-t-il sa production à la Buvette de la Plage ? A-t-il l’intention d’y revenir ? Veut-il en faire cadeau ? Marie Henry est alors enceinte de lui, mais sans doute ne le savent-ils pas encore.

Lettre de Gauguin à Emile Bernard, octobre 1890 :

...De Haan est à Paris en ce moment pour tâcher de se débrouiller vis-à-vis de sa famille qui lui coupe les vivres depuis quelque temps... J’ai besoin d’être à Paris pour me débrouiller et je ne puis démarrer d’ici faute d’un jour pour le voyage et je dois plus de 300 francs à l’hôtel. Vous voyez si j’ai de quoi me morfondre sur place... |

La chambre de Gauguin (Reconstitution. Gauguin l’atelier du Pouldu)

Le 5 novembre, Gauguin reçoit un peu d’argent d’Eugène Boch et de quelques amis qui lui ont acheté cinq toiles :

À la fin d'octobre, mis au courant par Emile Bernard de la situation du peintre bloqué au Pouldu, Eugène Boch, son cousin Octave Maus, secrétaire général des XX, et quelques amis conviennent de lui offrir 500 francs pour l'achat de cinq toiles. […] le tiers a très peu près du prix moyen que Theo lui obtenait- mais [la proposition] émane de personnalités du monde artistique bruxellois et le peintre n'a pas le choix (33). |

La dette de Gauguin s’élevait à environ 300 francs à la fin de son séjour, correspondant aux 5 mois de pension depuis juin. II quitte Le Pouldu. Deux jours plus tard, le 7 novembre, il est à Paris, après avoir laissé à la Buvette de la Plage une partie de la centaine d’œuvres exécutées durant les huit mois de ses deux séjours de 1889-1890, sans prendre la peine d’en faire constater le dépôt.

Il rejoint son ami Meijer De Haan dans un petit hôtel de la rue Delambre à Paris où ce dernier s’est installé. Théo Van Gogh, malade, décède le 25 janvier 1891. Meijer de Haan renonce alors à son projet de se rendre à Tahiti et participe au banquet d’adieu à Gauguin, le 23 mars 1891. Il poursuit un échange épistolaire avec Jo van Gogh-Bonger, la veuve de Théo, qu’il connaît et apprécie depuis plusieurs années. Dans ses lettres amicales et familières, il ne dit pas le moindre mot de sa relation avec Marie Henry (34).

Fin 1890-printemps 1893 : Filiger, Maufra, Verkade, Ballin

Entre temps, à l’auberge du Pouldu, était arrivé Maufra, le 8 novembre 1890, soit le lendemain du départ de Gauguin. Il y passe l’hiver, seul avec Filiger. Il y restera, presque sans interruption jusqu’en mars 1892 et participe lui aussi à la décoration de l’entrée de la salle à manger en peignant deux panneaux de bois, aujourd’hui non retrouvés.

Filiger se rend à Paris en février 1891, et va probablement jusqu’à Thann, où sa mère vient de décéder. Il rentrera au Pouldu pour l’été. Le recensement de population de 1891 ne fait état que de Marie Henry et de sa fille Léa. Il n’y a pas de domestique, pas de mention de peintre en pension (35).

Le 9 juin 1891, à la maternité de Lorient, Marie Henry donne naissance à sa seconde fille, qu’elle prénomme Ida. L’acte de naissance a été partiellement maquillé, mais on peut y lire que la reconnaissance de l’enfant par la mère ne s’est faite que le 7 décembre 1920 (en même temps que celle de sa sœur aînée, Léa). L’enfant est immédiatement placée en nourrice à Lorient.

Quelques semaines après, Verkade raconte son arrivée au Pouldu, en juin ou juillet :

Tout près de la plage se tenait une auberge isolée, l’auberge de « Marie Poupée », comme on appelait généralement la patronne…Lorsque je descendis devant l’auberge une femme d’une trentaine d’année vint à ma rencontre ; elle était grande et forte, de tenue négligée. Ses cheveux noirs formaient comme un casque sur sa tête, deux yeux noirs éclairaient un visage rude et énergique. Je me présentai comme un ami de Gauguin, de de Haan et de Sérusier ; cela parut lui faire plaisir, […] La patronne n’avait pas une passion hollandaise pour la propreté mais elle avait bon cœur et faisait une cuisine excellente (36). |

Comme le remarque Maurice Malingue (37), la jeune femme ne manifestait aucune animosité contre son ancien amant, ni contre Gauguin.

A la mi-octobre, Verkade s’en va :

A la mi-octobre, le Pouldu devint tout à fait désagréable ; la plage déserte et balayée par le vent, la côte sauvage et inhospitalière, le désordre de la maison de Marie Poupée me chassèrent. Un matin, je pris congé de mon hôtesse et de son enfant. |

Filiger, dans une lettre à Verkade en novembre, mentionne Marie [qui] vous fait dire bien des choses – mais cela n’est pas intéressant, n’est-ce pas (38) ?

A la même époque, Gauguin, depuis Tahiti, demande à Sérusier des nouvelles de Meijer de Haan qu'il croit présent au Pouldu :

Et Meyer, que devient-il ? De lui point de nouvelles. La femme aurait-elle mis le grappin sur lui ? (39) |

Verkade revient quelques jours durant l’été 1892 :

Je pris le train pour Quimperlé, et de là me rendis à pied au Pouldu pour passer de nouveau huit jours avec Drathmann [Filiger] dans cette auberge de Marie Poupée où l’on menait toujours si joyeuse vie… (40) |

Puis il revient encore un peu plus tard pour un court séjour à la Buvette de la Plage avec son ami Mogens Ballin.

Marie Henry avait-elle essayé d’écrire à Meijer de Haan tant qu’il était à Paris ? A-t-elle voulu « tourner la page » en même temps qu’elle s’était séparée de son bébé ? Mettre fin à ce qui n’était qu’une aventure, sans commune mesure avec son grand amour, le père de Léa (41) ?

A la fin du printemps 1892, alors qu’elle est sans nouvelles de Meijer de Haan, elle essaye toutefois d’entrer en contact avec lui et veut lui adresser une lettre. Elle a perdu sa trace mais sait qu’il est retourné aux Pays-Bas pour se faire soigner. Un cousin de Meijer de Haan prend connaissance de cette lettre et demande à Marie Henry si elle tient vraiment à ce qu’elle soit transmise. On peut en déduire qu’il [de Harzt] sait que de Haan est condamné à court terme et qu’il lui déconseille de poursuivre les échanges. Verkade, qui connaît l’adresse de De Haan, n’interviendra pas (42).

Au cours de l'été 1892 Filiger, qui est alors le seul peintre présent à l’auberge, écrit à Verkade à ce propos :

Une chose -Marie [Henry] a écrit à Dehann, [de Haan] - comme elle avait l’intention de le faire - lors de votre séjour ici - mais la lettre est tombée entre les mains du fameux ami Harzt - le juif qui se dit le meilleur ami de l’autre - et naturellement il a répondu dans un sens évasif, demandant s’il était urgent de faire passer la lettre à Dehann [de Haan] …Donnez donc - si vous le pouvez ou le voulez- l’adresse de Meyer Dehann - où il est actuellement en traitement - ce sera plus simple (43). |

Il revient sur la question dans une autre lettre à Verkade vers la mi-août et souhaite clore le sujet :

Maintenant pour ce qui est de l’affaire DeHann [de Haan] – Marie fera comme elle l’entendra – et je veux rester au dehors de tout - absolument comme vous – N’en parlons plus. |

A l’automne 1892, Filiger, qui a contribué à la décoration de la salle et peint l’Ange à la guirlande au-dessus de la porte, est rejoint à nouveau par Maufra, qui y demeure jusqu’à la fin de décembre. Filiger reste à nouveau le seul peintre présent.

Charles Filiger, Le Génie à la guirlande ou L’Ange à la guirlande, décembre 1892, tempera sur plâtre, 36 x 71 cm,

dessus-de-porte de la salle à manger de la Buvette de la Plage.

Quimper, musée des Beaux-Arts. (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959).

Dans le même temps, aux Pays-Bas, la santé de Meijer de Haan continue à se dégrader. Dans une lettre du 16 octobre 1893, il informe Jo van Gogh-Bonger de son souhait de pouvoir bientôt lui parler personnellement afin que l’échange de nos pensées nous permette de nous informer de nos sentiments personnels à tous deux (44).

Il décèdera le 23 octobre 1895 sans avoir donné de ses nouvelles à Marie Henry (45).

De l’intense production des peintres ayant vécu à la Buvette de la Plage pendant ces quatre années 1889-1893, Marie Henry n’a été le sujet que d’un seul portrait, faisant penser à une Vierge à l’enfant plutôt qu'à une aubergiste. Et c’est sous les traits caricaturaux d’une oie que ce rôle fut évoqué. |

Janvier 1893 : arrivée de Henri Mothéré

En janvier 1893, alors que l’hiver a fermé les volets des villas, un voyageur aussi surprenant qu’inespéré, sans pinceaux ni couleurs, frappe à la Buvette de la Plage. Filiger raconte à Verkade :

… nous avons un nouveau pensionnaire à la maison, un jeune parisien - sans métier aucun - un promeneur -, mais assez intelligent - et peu encombrant ; il est très au courant de musique et peinture - et connaît les Bonnard et autres ; en plus, il est amateur - et amateur qui achète : mon étude de nu, revenue de Bruxelles, est prise par lui – il en est littéralement toqué […] La maison du Pendu qui est chez Le Barc, sera aussi la propriété du Monsieur dont je vous parle (48). |

Il s’agit de Georges Savinien Mothéré, dit Henri Mothéré, alors âgé de 28 ans. Que vient-il faire au Pouldu en plein hiver ?

Henri Mothéré, né à Paris en 1864 dans un milieu aisé, suit des études d’anglais. Il devient orphelin à 18 ans, en 1882. Maître-auxiliaire au lycée Charlemagne à Paris durant quelques années (1884-1886), il cesse assez rapidement son activité après sa majorité et va vivre de rentes provenant de l’héritage de ses parents. Il noue des relations dans le milieu des peintres parisiens. C’est un ami de Pierre Bonnard qui fait partie, avec Sérusier, du groupe des Nabis. Henri Mothéré a donc entendu parler de Gauguin, de la Buvette de la Plage et de sa décoration. Il sait que Gauguin et Meijer de Haan sont partis et qu’il y a là de quoi constituer une belle collection. C’est en homme averti qu’il arrive soudainement chez Marie Henry. Une aubaine pour celle-ci, qui compte donc un second pensionnaire.

Très vite Henri Mothéré sait gagner l’amitié et la confiance de Filiger par l’achat de quelques peintures, dont La Maison du Pendu et une Etude de nu (ou Nu féminin de profil à droite).

Lettre de Filiger à Jan Verkade, février 1893 :

A propos du Monsieur - qui demeure chez nous – je dois vous renseigner exactement : il s’appelle Henry Mothéré et il vous a vu chez Vuillard – paraît-il – quand vous faisiez un rideau de théâtre en l’atelier de ce dernier. |

Très vite aussi Henri Mothéré a conquis Marie Henry. Il la convainc rapidement d’abandonner l’auberge et lui fait miroiter une nouvelle vie.

C’est seulement quelques mois après son arrivée, vers le milieu de l’année, que Filiger quitte la Buvette en laissant sur place une partie de ses œuvres, dont quelques-unes acquises par Henri Mothéré. Il trouve à s’installer à Kersulé, dans la dépendance d’une ferme. Difficultés financières ? Besoin d’un plus grand isolement ? Ou bien a-t-il été prévenu du départ imminent de Marie Henry et d’Henri Mothéré ?

En novembre en effet, ces deux derniers s’en vont, emportant tout ce qu’il est possible de prendre, (excepté des peintures sur panneau de bois que Marie Henry reprendra en 1911 lors de la vente de la Buvette, le plafond peint par Gauguin ainsi que les fresques d’un mur, vite recouvertes de papier peint et qui seront découvertes en 1924), soit environ 125 œuvres laissées là par Gauguin, Meijer de Haan, Filiger, Sérusier, Maufra, Verkade, réalisées entre 1889 et 1893, et quelques autres, appartenant en propre à Gauguin, dont des gravures d’Emile Bernard et une de Van Gogh (Portrait du Docteur Paul Gachet)

De leur intérieur qu’ils avaient orné pour leur amusement et le repos du regard, tout a été enlevé pièce à pièce, et l’on a scié les panneaux de la porte, découpé les toiles, comme l’on a pris la cheminée qu’ils avaient sculptée, les cartons qu’ils avaient décorés, les dessins, les aquarelles qui se détachaient gaiement sur les murs…Tous cependant ont produit suffisamment de nobles œuvres pour que l’on ne s’afflige pas à l’excès de ces actes barbares…et le doux maître s’il revenait de son exil, pour notre bonheur, pleurerait devant le cabaret moderne qui remplace sa bonne auberge des temps passés… (49) |

|

La Buvette de la Plage est louée à Rose Trivière (née en 1860), dont le parcours ressemble à celui de Marie Henry : précédemment domestique chez le garde forestier de Poulfanc à Quimperlé (1881), puis femme de chambre chez le négociant Julien Bois (1886), et enfin cabaretière sur le quai, toujours à Quimperlé (1891). Il est fort probable que les deux femmes se connaissent. Mais Rose Trivière n’accueillera plus de pensionnaire à la Buvette de la Plage ; elle en fera un simple café.

Marie Anne Camax-Zoegger, Portrait de Rose Trivière, 1907photo dossier Marie Henry, musée de Pont-Aven. |

[à suivre]

(20) Acte de naissance de Marie Léa Henry.

(21) Meijer de Haan, pour s’adonner uniquement à la peinture avait cédé à ses frères en octobre 1888 sa part dans la biscuiterie qu’il avait fondée à Amsterdam, en échange d’une rente mensuelle de 300 francs français.

(22) CARIOU André, Meijer de Haan et Paul Gauguin au Pouldu, in Meijer de Haan, le maître caché. Catalogue de l’exposition 2009-2010, Musée historique juif, Musée d’Orsay, musée des Beaux-Arts de Quimper, Editions Hazan, 2009. p. 113.

(23) MOTHERE Henri, Ami de Marie Poupée, Souvenirs sur l’école de Pont-Aven, 1946, repris par M. Chassé. Inédit, archives musée de Pont-Aven. n.p.

(24) Théo Van Gogh, frère de Vincent, ami de Meijer de Haan et de Gauguin, était le gérant de la galerie d’art Goupil à Paris.

(25) Mothéré, cahier 1946 op.cit.

(26) WELSH Robert P. (Dr), Le Plafond peint par Gauguin dans l'auberge de Marie Henry, au Pouldu, in Le Chemin de Gauguin : Genèse et rayonnement, Saint-Germain-en-Laye : Musée départemental du Prieuré, 1985. pp. 124-126.

(27) Ibid.

(28) Manuel Ortiz de Zarate (1887-1946), peintre chilien ayant vécu dans le milieu des artistes de Montparnasse avant la guerre de 14-18.

(29) WPI Wildenstein Plattner Institut [En ligne], [consulté le 25 janvier 2025], disponible sur : https:// wpi.art.

(30) KRÖGER Jelka. Meijer de Haan : artiste de génie, insolite et controversé, in Meijer de Haan, le maître caché. op. cit.

p.37.

(31) CARIOU André, Gauguin et ses camarades de l’école de Pont-Aven au Pouldu. Spézet : Ed. Coop Breizh, 2016. p. 54.

(32) Ibid., p. 58.

(33) MERLHES Victor, De Bretagne en Polynésie, Paul Gauguin pages inédites. Tahiti :Avant Et Après, 1995. p. 62.

(34) KRÖGER Jelka, op. cit. p. 38.

(35) Les recensements de population ont souvent lieu en début d’année.

(36) DOM WILLIBRORD VERKADE O.S.B., Le Tourment de Dieu, étapes d’un moine peintre. O.S.B. Paris : Librairie de l’art catholique, 1926. p.113.

(37) MALINGUE Maurice, La Vie prodigieuse de Gauguin. Paris : Buchet/Chatel, 1987. p.154.

(38) Cette réflexion veut sans doute dire que Verkade ne souhaite pas avoir de nouvelles de Marie Henry ou qu’il y a eu une mésentente lors de son séjour. CARIOU André, Charles Filiger, correspondance et sources anciennes, Brest : Locus Solus, 2019. p. 53.

(39) MALINGUE Maurice, op. cit. p. 152.

(40) VERKADE Jan, op. cit. p. 154.

(41) Témoignage de Savine Lollichon.

(42) CARIOU André, Ibid.

(43) CARIOU André, Charles Filiger, correspondance et sources anciennes, op.cit., p.88.

(44) Extrait d’une lettre du 16 octobre 1893, cité par Jelka Kröger, op. cit. p.45.

(45) MALINGUE Maurice, La Vie prodigieuse de Gauguin. Paris : Buchet/Chatel, 1987. p. 154.

(46) LE BRUN Roger, Marie Jeanne Gloanec (1839-1915), Aubergiste et « mère » des peintres, Amis du musée de Pont-Aven, 1966. p.9.

(47) SALMON André, L’Air de la Butte, Paris : Les Editions de la Nouvelle France, 1945, p.88.

(48) CARIOU André, Lettre de Filiger à Verkade début 1893, Charles Filiger, correspondance et sources anciennes, op.cit., p.98.

(49) SEGUIN Armand, L’Occident du 1er janvier 1903, p. 305.