Littérature

Peinture

- Maurice Asselin

- Anselmo Bucci

- Maurice Chabas

- Marcel Fournier

- Fernand Jobert

- Emile Jourdan

- Moïse Kisling

- Constantin Kousnetzoff

- Clémence Molliet

- Henry Moret

- Etienne Noel

- Jean Pégot-Ogier

- Ludovic-Rodo Pissarro

- V.-J. Roux-Champion

- Alberto Carlos de Souza Pinto

- Julio José de Souza Pinto

- Jacques Vaillant

- Kanaé Yamamoto

Divers

Vie artistique à Moëlan

(1859 Moëlan - 1945 Pierrefeu-du-Var)

Laurence Penven (avril 2025)

Troisième et dernière partie

3 - 1893-1924 : Porz-Moëlan, puis Clec'h-Burtul

Le couple Marie Henry-Henri Mothéré loue, dans un premier temps, une maison à Porz-Moëlan, en Moëlan.

C’est à ce moment, au cours de l’été 1894, que Gauguin, de retour des Antilles, veut récupérer ses œuvres laissées au Pouldu. En vain. Après une première démarche auprès du juge de paix de Pont-Aven, qui se dit incompétent dans cette affaire, un procès a lieu en novembre au tribunal de Quimperlé. Gauguin est débouté de sa requête et condamné aux dépens, faute de n’avoir pas fait constater le dépôt des objets, et sous prétexte « qu’en fait de meubles, possession vaut titre » (50). Nulle part dans le jugement il n’est question de dette non honorée. [Jugement]

On a écrit à tort que Gauguin avait été débouté parce qu’il n’avait pas réglé à Marie Henry ses frais de pension En tout cas, aucun attendu ne figure à aucun endroit du jugement (51). |

Dans sa correspondance à Charles Chassé en 1919, Mothéré esquive cette affaire en l’omettant :

Nous n'avons entendu parler de son retour, me dit M. Mothéré, qu'au printemps de 1894. A cette époque, Mlle Henry ne tenait plus l'auberge du Pouldu depuis novembre 1893 ; Gauguin, qui avait certainement nourri l'espoir de s'y réinstaller, dut y renoncer. M. et Mme Slewinsky lui offrirent l'hospitalité dans leur villa du Pouldu où ils habitaient alors. Il y demeura assez longtemps, puis il s'établit pour l'été avec la Javanaise Anna, à l'hôtel Gloanec de Pont-Aven. Il y était entouré de Chaudet, Séguin, de Chamaillard, etc. Nous sommes restés en dehors de son cercle de relations pendant toute cette période (52). |

En janvier 1895, alors que Gauguin vient de perdre son procès contre Marie Henry et que Meijer de Haan, cloué aux Pays-Bas par la maladie qui le ronge vit ses derniers mois, Henri Mothéré achète deux parcelles de lande à l’extrémité de la pointe rocheuse à l’ouest de Moëlan, au Clec’h-Burtul, où il va faire construire une maison [Barbe 1924-67]. Simple coïncidence de dates entre ces évènements ou relation de cause à effet ?

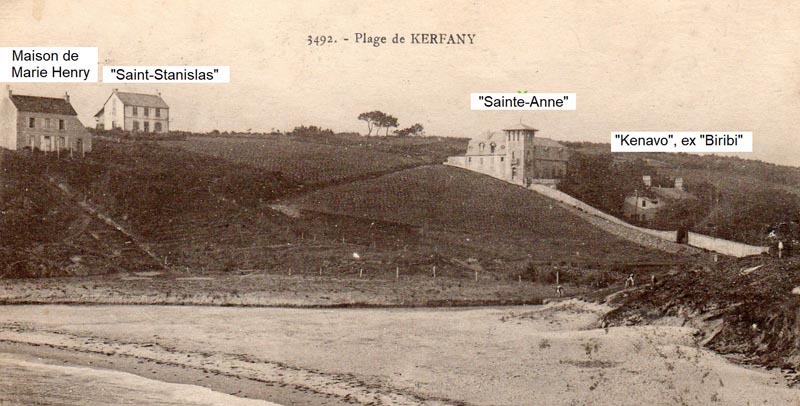

L’endroit est désert, surplombant la plage à l’entrée du Belon. Il est desservi par un mauvais chemin charretier depuis le hameau du Clec’h-Burtul. Le voisinage est composé seulement de deux autres maisons et d’un bâtiment à usage de sanatorium : en contrebas, « Biribi », ancienne propriété d’Albert Thirion, que Julia Guillou, aubergiste à Pont-Aven, louait pour y héberger certains de ses pensionnaires, dont plusieurs peintres britanniques, à la recherche de calme durant l’été. Depuis 1892, c’était devenu la propriété du chanoine Rosenberg ; celui-ci, ayant acheté plusieurs terrains alentour entre 1893 et 1895, fait construire un bâtiment qui doit faire office de sanatorium, puis une maison sur la crête du domaine, et leur donne des noms : la villa Biribi devient Kenavo, le sanatorium Sainte-Anne, la maison du haut Saint-Stanislas. Bientôt le domaine va s’appeler Kerfany.

Plage de Kerfany, 1912, collection H. Laurent.

Marie Henry et Henri Mothéré retrouvent le même environnement sauvage qu’au Pouldu, mais sans le passage de convoyeurs de sable ou goémoniers, qui empruntent de préférence le chemin de la plage en contrebas. Pas de boulangerie, d’épicerie, de boucherie. Le poisson est débarqué sur les rochers par les pêcheurs qui se déplacent ensuite dans les hameaux alentour.

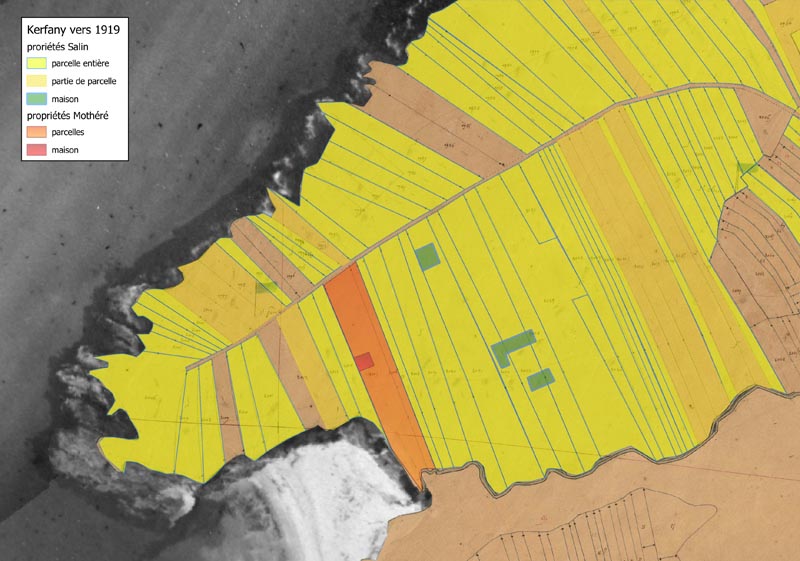

En mars 1899, lors d’une vente par autorité de justice après faillite, le domaine du chanoine Rosenberg est adjugé à un voisin, Yves Salin, mareyeur, ostréiculteur et propriétaires de viviers au domaine de L’Armorique, à Beg-Porz, sur la rivière de Bélon. Yves Salin échange ensuite le terrain inondable de la vallée, contre les terrains de la pointe de Kerfany [Barbe 1919-364]. La maison Mothéré se retrouve cernée par les terrains Salin où ce dernier va bientôt planter une sapinière.

Kerfany, vers 1919 : en rouge et orange, la propriété Mothéré, au milieu du domaine Salin, en jaune.

Au Pouldu, Marie Henry ne vivait qu’avec sa fille Léa, ayant placé Ida en nourrice dès sa naissance. Henri Mothéré va faire venir cette dernière au Clec’h-Burtul et l’élever avec sa sœur. Elles vont recevoir une éducation bourgeoise, avec cours de violon et instruction secondaire jusqu’au brevet supérieur d’institutrice. Coïncidence : l’école primaire supérieure de Quimperlé n’est autre que l’ancien couvent des Ursulines !

Plus tard, Léa et Ida seront durant quelques années institutrices à l’école de Saint-Pierre (ancien nom de l’école de Kergroës) à Moëlan. Ida assurera des suppléances, en tant que stagiaire en 1913-1914 (53), puis intérimaire d’août 1915 à septembre 1917. Les deux filles de Léa naîtront à Kergroës en 1917 et 1919.

Ecole primaire de Kergroës 1913, collection Mémoires et photos de Moëlan. Léa Henry, à gauche.

A partir de cette installation à Moëlan, les témoignages concernant Marie Henry se font rares.

Elle n’a que peu de contacts avec les gens du pays, n’ayant de relations qu’à Kersel et Kermen pour chercher du pain, du lait et les provisions. On s’est souvenu d’elle comme de « quelqu’un qui fuyait les gens du pays. »

Si, au Pouldu, elle avait gagné sa notoriété grâce aux peintres et aux œuvres créées chez elle, au Clec’h-Burtul elle semble bien effacée face à un Mothéré omniprésent. Elle cesse toute activité professionnelle. Le recensement de population de 1896 fait état d’Henri Mothéré, « rentier », et de Marie Henry, « ménagère », comme sont qualifiées alors toutes les femmes sans profession ; Ida est présente, mais pas Léa. En 1906, la nomenclature du recensement de population a été modifiée, Henri Mothéré est dit « chef » et Marie Henry « domestique ». Léa et Ida ne sont pas mentionnées, mais on peut penser qu’elles sont en pension à Quimperlé pour suivre leurs études secondaires. 5 ans plus tard, en 1911, elles figurent au recensement, « sans profession ». Elles ont 22 ans et 20 ans. Mothéré est toujours « chef, rentier » et Marie Henry « ménagère, domestique ». Enfin, en 1921, l’administration a une nouvelle fois normalisé la nomenclature de la composition des foyers, et, si Mothéré est toujours le « chef, rentier », Marie Henry est recensée sous le patronyme de Mothéré et dite « épouse, sans profession ». Les ressources du foyer sont officiellement uniquement celles de la rente de Mothéré.

Pendant presque trente ans, le couple Henry-Mothéré va vivre en quasi-autarcie, entretenant potager, poulailler, clapier à lapins. Marie Henry cultive son jardin. Quelqu’un bêche la terre, elle plante, sème, entretient, récolte des légumes que la population locale n’a pas l’habitude de consommer, comme des asperges et des tomates.

De quoi vivent-ils ?

- Mothéré est rentier, et on le dit un temps correspondant artistique au Figaro. En 1901, il fait paraître une traduction du roman A la dure, de Mark Twain, dans la Revue Blanche. Y en a-t-il eu d’autres ?

- La Buvette de la Plage, mise en location dès 1893, est vendue le 15 septembre 1911 [Etchecopar 1911], à Louise Rose Marie David, deux fois veuve, moyennant 8 750 francs (54). Louise Rose Marie David, quimperloise, de trois ans la cadette de Marie Henry, était auparavant elle aussi couturière et habitait en 1881 route de Quimper. L’un de ses proches voisins n'était alors autre que Joseph Guillou, le tuteur de Marie Henry. Dans l’acte de vente, Marie Henry est dite « propriétaire-rentière ». A titre de comparaison, l’hôtel de Kergroës, à Moëlan, tenu par deux hôtelières assistées d’une domestique, hôtel lui aussi proche d’une plage et fréquenté par de nombreux peintres, est vendu 10 300 francs en 1912, mais avec presque 8600 m² de terrains, dont un terrain clos et planté d’arbres près de l’auberge et d’autres parcelles constructibles ; le prix moyen du m² de terrain étant alors d’environ 0,50 franc, on peut estimer le prix de vente de l’hôtel lui-même à 6 000 francs, soit environ 1/3 de moins que la Buvette de la Plage, vendue sans terrain et qui, selon l’expression de Mothéré lui-même, n’est qu’une pauvre petite maisonnette (55).

Parmi les charges et conditions de la vente, il est stipulé que la venderesse se réserve le droit d'enlever deux panneaux peints se trouvant dans la salle de café, à charge par elle de les remplacer par deux autres panneaux en concordance avec ceux existant déjà dans ladite salle.

Est-ce à ce moment que l’on fait recouvrir de papier peint les fresques de la cloison ?

- La collection de tableaux de Marie Henry attire des visiteurs, peintres pour la plupart, qui vont contribuer à faire connaître la collection :

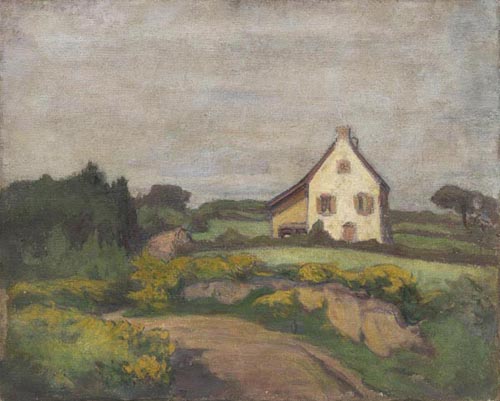

Le peintre Pierre Bonnard ami d’Henri Mothéré, le critique d’art André Warnod, les peintres Wladyslaw Slewinski, Adolphe Beaufrère, Jean-Bertrand Pégot-Ogier qui écrit à son ami Pierre Bertrand en 1910 : La collection de Mothais [Mothéré] ou mieux de Marie Poupée qui tenait auberge au Pouldu, est de premier ordre. Faites l’impossible pour la voir. Il y a surtout de bonnes choses de Filiger qui fut le maître de Maurice Denis (56), et encore André Jolly qui écrira bien plus tard qu’il a vu à Kerfany des peintures fort intéressantes, genre Gauguin, mais en plus violent (57).

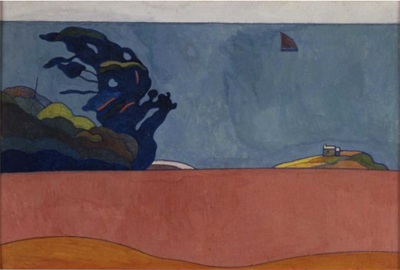

Wladyslaw Stewinski, Paysage breton ou Paysage de Kerfany, 1910, huile sur toile, 50 x 62 cm, Lodz (Pologne), Muzeum Sztuki.

Ce pourrait être la maison dite « Saint Stanislas » puis « Pension Bellevue », la plus proche de celle du couple Henry-Mothéré.

- Et la collection va donc attirer aussi des galeristes et des collectionneurs avertis, autant d’acquéreurs potentiels : le marchand d’art et galeriste Ambroise Vollard (58), le couturier et collectionneur d’art Paul Poiret, son ami le violoniste et collectionneur Armand Parent, venu sans doute vers 1912-1913…

|

|

|

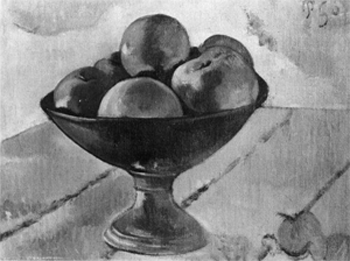

Paul Gauguin, Pommes dans un compotier bleu, fin 1889 ou janvier 1890, huile sur toile, 23 x 30 cm., Mytil Frank, New York 1967. (Ancienne collection Marie Henry, puis ancienne collection Armand Parent). |

Paul Gauguin, Le Paradis perdu ou Adam et Eve chassés du paradis, été ou automne 1890, huile sur toile, 46 x 54,9 cm, New Haven, galerie d’art de l’Université Yale, 1971. (Ancienne collection Marie Henry, puis ancienne collection Armand Parent).

|

Henri Mothéré a l’opportunité d’étoffer sa collection personnelle, souvent à bon compte, auprès de ses relations. Il acquiert ainsi le Paysage du Pouldu auprès de Filiger, connu pour son désintérêt, sa profonde générosité ou sa grande naïveté (59), (Savine Roques-Lollichon témoigne qu’il distribuait à ses amis, ne vendait pas). Pierre Bonnard dédicace « A mon ami Mothéré » une épreuve d’une Affiche de la Revue Blanche. (Lithographie, 1894). En 1909, le peintre polonais Waclaw Zaboclicki (1879-1959) peint, sans doute sur commande, une scène familiale bourgeoise, très conventionnelle : l’éclairage met en valeur Mothéré, représenté sous son image de fin lettré. Marie Henry, occupée à un travail d’aiguille bien conformiste, est représentée de trois quarts, à contrejour, et bien qu’au premier plan, n’est pas le personnage principal.

Cette fois encore la toile est dédicacée à Mothéré et non à Marie Henry.

Celle-ci avait-elle une âme de collectionneuse ? Il semble que non. Elle se défait assez vite de quelques Gauguin dont la cote ne cesse de grimper et va bientôt mettre en vente les autres à la Galerie Barbazanges, dispersant ainsi le reste de la collection Gauguin.

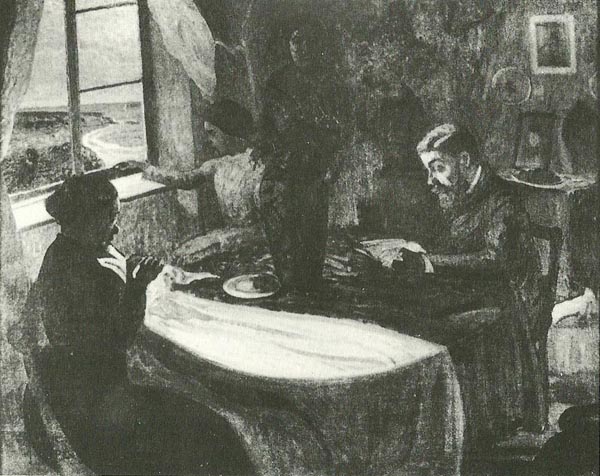

Waclaw Zaboclicki, Dans la maison de Marie Henry à Kerfany, huile sur toile, 80 x 100 cm, signé, dédicacé et daté : W. Zaboclicki à M. Mothéré, 1909, Paris, Collection particulière. De gauche à droite : Marie Henry, ses filles et Henri Mothéré. Mentionné par Jean-Marie Cusinberghe, Collection Marie Henry, in Arts de l’ouest, Pont-Aven et ses peintres à propos d’un centenaire, op.cit. p. 217.

Waclaw Zaboclicki, Bord de mer de Kergroës, 1909, huile sur carton, 42 x 63 cm, Szczecin, National Museum.

La localisation fait penser que le peintre séjourne à l’auberge de Kergroës.

Loin de ces conventions bourgeoises, mais tout à côté, dans la pension qu’Yves Salin ouvre en 1908, gérée par Marie Lepage, séjournent aussi de nombreux peintres. Viennent-ils voir la collection ? Il semble que deux mondes se côtoient en s’ignorant. Emile Jourdan qui a connu Gauguin et Jacques Vaillant, sont dans les parages, mais souvent sans le sou et en quête d’un mécène. Peintres, poètes et écrivains de Montmartre descendent dans les pensions tenues par Marie Lepage, à Kergroës avant 1908 puis à Kerfany jusqu’en 1913 et, le temps d’un séjour, y poursuivent leur vie de bohême : Maurice Asselin, Ludovic-Rodo Pissarro, Max Jacob, Pierre Mac Orlan, André Salmon (qui n’appréciait pas Gauguin) … Fernand Jobert, à Kerfany dès 1908, puis à Bélon, où il a acheté une maison.

André Salmon écrit, à propos d’Etienne Noël, alors tout jeune peintre : Voici un peintre, au début de sa carrière, qui, ayant patiemment appris le métier de son art à Paris, discret, dédaigneux des hâtives exhibitions, ose, pour se révéler à lui-même, planter son chevalet sur les bords de l'Aven et du Belon, de Moëlan à Roz-Braz, de Kerfany à Quimperlé. Il ne redoute pas le fantôme de Gauguin rôdant sur la terrasse de Kerfany, comme le fantôme du roi du Danemark sur la terrasse d'Elseneur. Hélàs ! les vivants que le spectre de Kerfany tourmente, inquiète, envoûte, sont moins frères d'Hamlet que de Triplepatte.

Etienne Noel n'a pas peur des fantômes. (60)

La collection de Marie Henry est devenue célèbre. Un visiteur dont le passage est déterminant est le couturier Paul Poiret, également amateur d’art et collectionneur. Lui qui venait de louer une boutique à son ami le galeriste Henri Barbazanges, connaît l’existence de la collection. Familier du Sud-Finistère et particulièrement de Moëlan depuis quelques années, où il vient d’acheter l’ancienne usine de Merrien, il loue durant l’été 1914 tout le domaine de Kerfany et devient donc le plus proche voisin de Marie Henry. C’est sans doute lui qui la met en relation avec la galerie Barbazanges où seront bientôt exposées les œuvres que Gauguin avait laissées au Pouldu.

1919-1920 L’exposition et les ventes Barbazanges

L’exposition, qui présente 30 peintures, dessins, lithographies ou sculptures, se tient du 10 au 30 octobre 1919. Dès le mois de juin, Francis Norgelet (61), pour le compte de la Galerie Barbazanges, avait acheté 10 cartons peints et 3 panneaux de bois peints, pour un montant de 35 000 francs. Le 3 novembre, Marie Henry signe un reçu de 20 000 francs à Messieurs Barbazanges-Hodebert et Cie pour l’achat de Bonjour Monsieur Gauguin (huile sur toile) et Paysage de Pont-Aven (carton peint). Enfin, le 29 août 1920, pour la vente de trois toiles, un panneau et quatre dessins, elle signe un autre reçu de 35 000 francs, soit moitié prix seulement de ce qu’elle les avait estimés neuf mois auparavant, en novembre 1919 (62).

Catalogue de l'exposition

Parmi les ventes :

Paul Gauguin, La Plage de Bellangenet, huile sur panneau, 31,3 x 43,2 cm, collection particulière.

(Ancienne collection Marie Henry, vente Barbazanges juin 1919).

Paul Gauguin, Ripipoint, huile sur toile, 31,4 x 39,7, automne 1889 ; dédicacé A Marie, souvenir, collection particulière.

(Ancienne collection Marie Henry, vente Barbazanges août 1920).

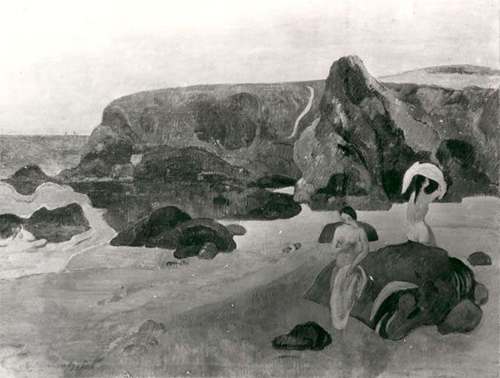

Paul Gauguin, La Plage du Pouldu avec deux baigneuses, huile sur toile, 73 x 92 cm, Kobe, collection Matsukata, 1921.

(Ancienne collection Marie Henry, vente Barbazanges août 1920).

Marie Henry fait acte de reconnaissance de ses deux filles le 7 octobre 1920. Formalité obligatoire pour faire une donation et partager le produit de la vente Barbazanges ? Les deux filles de Marie Henry, Léa et Ida, deviennent en effet toutes deux propriétaires d’une maison à cette époque : Léa à Moëlan et Ida à Rosporden.

En juin 1920, Léa, institutrice, et son mari Louis Lollichon, marin d’état, qui habitaient au préalable à Kegroës, acquièrent par adjudication pour 9 483 francs, une maison à Porz-Moëlan [Barbe 1920-175]. Est-ce la maison où Marie Henry et Henri Mothéré avaient habité entre 1893 et 1895 ? La famille Lollichon va y habiter quelques années (63). A la naissance de son fils Hubert en mai 1921, Léa est déclarée sans profession. Puis, Louis Lollichon ayant été affecté à Toulon, la maison est revendue pour 12 000 francs, en mars 1924, à Louis Bomin [Barbe 1924-90], relation professionnelle de Louis Lollichon.

La maison de Porz-Moëlan en 2023.

Ida et son mari Louis Cochennec achètent aussi à cette époque une maison à Rosporden où ils sont instituteurs (64).

1919-1920 Correspondance d’Henri Mothéré à Charles Chassé

L’exposition Paul Gauguin. Exposition d’œuvres inconnues, 10-30 octobre 1919 suscite l’intérêt de journalistes, dont Charles Chassé (65) qui demande alors un entretien à Marie Henry. Mais la réponse vient d’Henri Mothéré :

Je lui [Marie Henry] ai demandé de bien vouloir me renseigner sur la longue année que Gauguin et ses amis passèrent chez elle. M. Mothéré, très fin lettré, s'est aimablement mis à ma disposition pour me donner tous les renseignements qu'il détenait et que lui ont fourni non seulement sa femme mais encore les amis de Gauguin qu'il lui a été permis de connaître (66). |

Pourquoi n’est-ce pas Marie Henry qui répond ? Est-ce parce qu’elle aurait des défaillances de mémoire, comme le suggère Mothéré ou bien, une fois encore, parce que c’est lui qui mène la barque ?

A trente ans de distance, les souvenirs de Mlle Henry ont perdu toute précision au sujet des chefs-d’œuvre créés chez elle. Elle se rappelle seulement que le travail incessant du maître avait donné naissance à une nombreuse collection d'œuvres de toute nature, peintures et sculptures (67). |

Ce détail est quelque peu troublant. Parmi les œuvres emportées de la Buvette de la Plage, quelques-unes ont été vendues avant 1919. Sont-elles déjà oubliées ? En outre, nous sommes quelques mois seulement après l’exposition de 1919 et les œuvres de Gauguin déposées à la galerie Barbazanges ont fait l’objet, par Marie Henry elle-même, de listes et de reçus précis. Enfin, il reste sous les yeux de Mothéré, environ une centaine des œuvres qui n’ont pas été exposées à la galerie Barbazanges.

Par ailleurs, dans cette correspondance à Charles Chassé, Mothéré, qui n’a jamais rencontré Gauguin au Pouldu, ni connu la période 1889-1890, se positionne néanmoins (sous la dictée de Mlle Henry, il est vrai ! ) (68) en fidèle narrateur de la vie à la Buvette de la Plage, qu’il détaille en quatre points : A-Impressions (9 pages), B-Conversations (6 pages), C-Tableaux faits au Pouldu (1/2 page) et D-Décoration de la salle (3 pages) (69). Rien ne lui échappe : l’emploi du temps des peintres, les sujets de leurs discussions et débats, leurs sources d’inspiration, les citations de Gauguin sur l’art, les morceaux de musique qu’il interprète à la mandoline, … Il décrit avec précision les principes du « credo pictural » de Gauguin.

A part la décoration de la Buvette qu’il décrit fidèlement, Mothéré donne l’impression de vouloir éviter de revenir sur la collection de Marie Henry et en particulier sur la vente Barbazanges. Prudemment, il évite aussi d’évoquer le procès contre Gauguin en 1894. Curieusement enfin, alors qu’il se souvient de la décoration faite sur les vitres d’une fenêtre, décoration détruite par les intempéries en quatre ou cinq ans, il ne mentionne pas les trois fresques faites à même le plâtre de la cloison de la salle-à-manger. Il est vrai que, ne pouvant être emportées, elles avaient rapidement été recouvertes de papier peint.

1924 Le départ pour Toulon

En février 1924, Henri Mothéré vend la maison du Clec’h-Burtul à Pierre Tallec, facteur. [Barbe 1924-67] Avait-il eu vent du projet de lotissement de Kerfany ? Le couple voulait-il rejoindre Léa qui s’installait à Toulon ? Les relations de voisinage se dégradaient-elles ? Ces dernières en effet sont parfois délicates. On peut citer par exemple la mésentente avec Yves Salin, le mareyeur régnant sur la pointe de Kerfany,

qui entraîne ses jeunes domestiques dans son aversion contre Mothéré et son monde, très différent [du sien]. Ceci conduit les deux hommes devant le juge de paix le 26 février 1903 ; les deux hommes ne vivent pas en bonne intelligence et s’injurient chaque fois qu’ils se voient, a noté le juge (70). |

Et aussi, parmi les souvenirs d’un habitant de Kerfany vers 1920, on peut relever ceci :

Le père Mothéré était un vieux drôle et qui était pour moi un peu le Père Lustrucru. On ne le voyait jamais qu’à « la brune » lorsqu’il venait, avec ses deux arrosoirs, au ruisseau, puiser de l’eau pour arroser ses tomates, « les pommes rouges » disait Pierre Bot, un gaillard de Kersel. Un jour Mothéré surprit Pierre Bot en train de voler lesdites pommes rouges. Il porta plainte à la gendarmerie de Pont-Aven, et le pauvre Pierre, qui était déjà coupable de quelques autres larcins, fut emmené en prison et condamné à Belle-Ile dans le fort du Palais servant de maison de correction pour les jeunes indélicats du temps. Le Pauvre Pierre séjourna jusqu’à l’âge de vingt ans à Belle-Ile, il avait quatorze ou quinze ans lors de son arrestation, fit son service dans les « joyeux à » Tataouine, tout ça pour quelques tomates dérobées. A petits larcins, gros effets. |

Et d’autres encore. Ces anecdotes concernent toujours Henri Mothéré. Marie Henry est inexistante.

Durant ces trente années passées à Moëlan, où Marie Henry s’est faite bien discrète, la renommée de sa collection s’est amplifiée, surtout après la vente-exposition Barbazanges et la correspondance qui s’en suivit entre Charles Chassé et Henri Mothéré. Effacée face à ce dernier, évitant les relations de voisinage, Marie Henry a mené une vie de recluse. Avant de quitter la Bretagne, elle partage sa collection entre ses deux filles qui avaient longtemps vécu à ses côtés. Il lui restait essentiellement des œuvres de Meijer de Haan et de Filiger peintes lors de leur séjour au Pouldu. La plupart des œuvres de Meijer de Haan sont données à Ida, Léa en obtient aussi quelques-unes et la plupart des oeuvres de Filiger, le reste de celles de Gauguin ainsi que des estampes d’Emile Bernard. Mothéré emporte sa collection personnelle, à savoir des œuvres de Bonnard et de Filiger. |

4 - 1924-1945 Toulon

Le mari de Léa, Louis Lollichon, marin d’état, a été muté à Toulon. Leur maison de Porz-Moëlan est vendue un mois après celle du Clec’h-Burtul [Barbe 1924-90]. Marie Henry et Henri Mothéré s’en vont habiter avec Léa à Toulon.

En 1926, la famille habite boulevard du Faron à Toulon : Sauveur [Savinien] Mothéré, Marie Henry, recensée comme sa « cousine » (!), le couple Lollichon et leurs trois enfants, Savine (71), Hubert, et Geneviève. Le boulevard est situé à la périphérie nord de Toulon, au pied du Mont Faron qui domine toute la rade. En 1929, La famille Lollichon part pour Beyrouth, nouvelle affectation de Louis. Selon le recensement de population de 1931, Henri Mothéré (« époux ») et Marie Henry (« épouse ») habitent au « Clos de l’Harmonie », dans le « Vallon de l’Harmonie », toujours à Toulon.

Souvenir de Savine Roques-Lollichon sur sa grand-mère à Toulon : Elle était solitaire et ne fréquentait personne ; il est vrai qu’elle habitait dans une maison isolée, c’était au « super Toulon », au Faron.

Une vue du mont Faron au début du XXè siècle, collection Archives départementales du Var, 2 FI Toulon 725.

[En ligne] [Consulté le 26 février 2025], disponible sur https://archives.var.fr/arkotheque

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Marie Henry et Henri Mothéré se séparent.

Henri Mothéré quitte Toulon vers 1942 (d’après Maurice Malingue) et sûrement avant les bombardements des Alliés sur Toulon de novembre 1943 à août 1944 (72). Marie Henry reste seule.

Que s’est-il passé ? Est-ce qu’il ne pouvait plus s’occuper d’elle ? A-t-il été chassé, comme le dit Léa Duteil- Cochennec ? (73)

Il se réfugie un temps chez Ida Cochennec à Ergué-Armel où elle est institutrice adjointe. A la rentrée scolaire de 1946 elle est nommée à l’école de Rosporden. Henri Mothéré part habiter à Paris où il décède à son domicile le 10 mars 1950.

Marie Henry, dont la santé s’est altérée, est placée en établissement de santé, à Pierrefeu-du-Var, sans doute à l’hôpital psychiatrique Henri Guérin.

Léa et Louis Lolichon, à Beyrouth jusque vers 1943-1944, rentrent à Toulon après l’indépendance du Liban. Marie Henry décède le 2 janvier 1945 dans des conditions qui varient selon le récit de ses petites-filles :

- Savine Roques-Lollichon parle d’un internement hospitalier dû à un Parkinson aigu ; Louis Lollichon serait venu chercher Marie Henry qui supportait mal ce placement, et elle serait décédée dans les bras de son gendre, en descendant de voiture.

- Selon Léa Duteil-Cochennec, Marie Henry avait été blessée à la tête au cours d’un bombardement et elle avait perdu la raison. Laissée à l’hospice, elle y serait décédée seule, abandonnée de tous et inhumée en fosse commune (74).

Marie Henry en 1929, collection particulière

5 - Renommée posthume

1946 Le cahier Mothéré

C’est au cours de son séjour chez Ida Cochennec, qu’Henri Mothéré, en mai 1946, éprouve le besoin de coucher par écrit quelques-uns de ses souvenirs. Il entreprend de décrire par le menu, en amateur éclairé, toute la collection des tableaux appartenant à Ida Cochennec. Il en profite pour brosser un portrait dithyrambique de Meijer de Haan à la suite duquel, en conclusion de son texte, il rédige un violent réquisitoire contre Gauguin : s’appuyant sur des faits établis de la vie du peintre (abandon de sa famille) et sur des traits de son caractère (séducteur invétéré), il y ajoute un nouveau détail, inconnu jusqu’alors, l’accusant d’avoir trahi son ami et d’avoir été à l’origine de son départ du Pouldu. Il précise aussi que Mlle Marie Henry avait horreur de lui [Gauguin] (75). Que ne l’a-t-elle mis à la porte ?

A quatre-vingt-deux ans, Mothéré, comme hanté par l’histoire de cette collection, éprouve encore le besoin de légitimer l’appropriation des œuvres que les peintres avaient « abandonnées » au Pouldu. Déjà dans sa correspondance à Charles Chassé en 1919-1920 il omettait sciemment de mentionner le procès contre Gauguin en 1894.

Ce récit de 1946 vient en complément de celui fait en 1919, où il n’était nullement fait mention des circonstances du départ de Meijer de Haan, ni d’un quelconque différend entre lui et Gauguin. Publié par le même Chassé dans son deuxième ouvrage paru en 1955 (76), il va devenir la version officielle de la famille. Il sera repris par Ida Cochennec lors des divers entretiens qu’elle donne à l’époque de la dispersion de la collection à l’Hôtel Drouot (ventes des 16 mars et 24 juin 1959).

Les ventes de 1959 et après

Ces deux ventes sont réalisées pour régler un litige entre Léa et Ida, lié à la succession de leur mère et au partage antérieur de 1924, à propos de La Ferme bretonne au bas d’une pente, tableau attribué à Gauguin. Mais le marché ne se trompe pas et l'œuvre, lors de la vente du 24 juin, fait 610 000 francs, sans commune mesure avec un Gauguin authentique (79) : il s’agit d’un Verkade. (Henri Mothéré l’avait déjà identifié comme tel dans son cahier de 1946).

Jan Verkade, Ferme bretonne au bas d’une pente, vers 1892, huile sur toile, 65 x 81 cm, Indianapolis Museum of Art.

(Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959).

Les œuvres mises en vente le 16 mars sont issues essentiellement de la collection de Léa Lollichon. Outre des peintures à l’huile de Meijer de Haan, on y trouve six gouaches et aquarelles de Filiger, des estampes et des aquarelles de Bonnard ayant appartenu à Henri Mothéré, des estampes d’Emile Bernard dédicacées à Filiger et à Gauguin, plusieurs gouaches, des études au crayon, une sculpture et une céramique de Gauguin, un pastel de Schuffenecker. La Gazette de l’Hôtel Drouot relatant la vente du 16 mars 1959, remarque les œuvres de Meijer de Haan : Extrêmement disputés, les dessins et tableaux devaient réaliser souvent plus du double de ce qu'on en attendait. Meijer de Haan tout particulièrement dont le nom ne figure presque jamais dans les catalogues de vente (80).

Parmi les ventes :

|

|

|

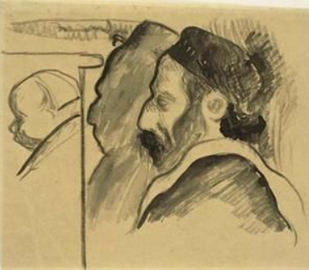

Paul Gauguin, Tête de Mimi, crayon noir et bistre sur papier,19 x 11 cm, vers 1889, collection particulière.(Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot 16 mars 1959). |

Paul Gauguin, L’Homme à la calotte, tête de Mimi, lavis d’encre de Chine sur crayon noir, 16,2 x 19,8 cm, collection particulière. (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot mars 1959). |

|

|

|

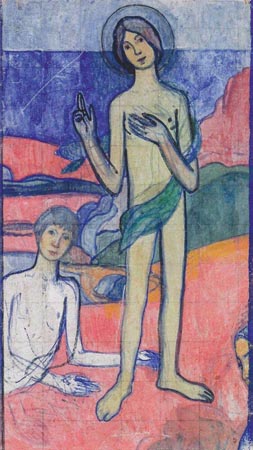

Charles Filiger, Saintes pleureuses et ange musicien, vers 1892, gouache et or sur carton gris avec mise au carreau, 26 x 12,7 cm, Strasbourg, musée d’art moderne.(Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot mars 1959). |

Charles Filiger, Etude de Saint Jean Baptiste, aquarelle sur carton avec mise au carreau, 39 x 22 cm, collection particulière.(Ancienne collection Mothéré, famille Marie Henry, vente Drouot mars 1959). |

Paul Gauguin, Petit tonneau sculpté, H. 37, diamètre central 31 cm, collection particulière.

(Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot mars 1959).

La seconde vente, le 24 juin 1959, propose aussi des estampes de Bonnard issues de la collection Mothéré, une eau-forte et deux gouaches de Filiger, (dont l’Ange à la guirlande), un cahier de croquis de Gauguin, un pastel de Schuffenecker, le buste de Meijer de Haan sculpté par Gauguin, deux céramiques de Filiger et de Gauguin, une huile d’Emile Bernard ayant vraisemblablement appartenu à Gauguin (Trois bretonnes en coiffe), 14 huiles sur toile de Meijer de Haan, (dont la Maternité), sa paire de sabots décorés, sa palette et la fameuse Ferme bretonne au bas d’une pente, de Verkade.

La sculpture de Gauguin représentant le buste de Meijer de Haan part à 9 600 000 francs, la Maternité de Meijer de Haan, à 1 700 000 francs, L’Amour à la guirlande de Filiger, à 200 000 francs, le pichet « cidre gratuit » à 60 000 francs …

Parmi les ventes :

|

|

|

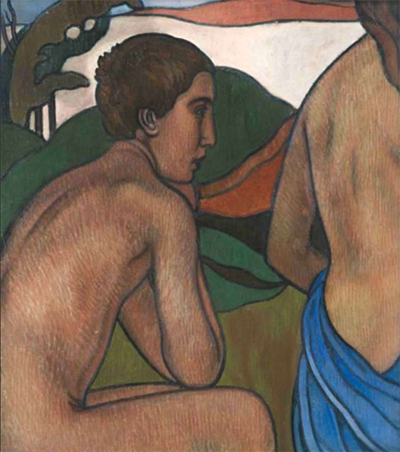

Meijer de Haan, Nature morte au portrait de Mimi, 1890, huile sur toile, 50,2 x 61,4 cm, Amsterdam, Van Gogh Museum(Fondation Vincent Van Gogh)(Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959). |

Meijer de Haan, Paysage breton avec deux faneuses, entre 1889 et 1890, huile sur panneau, 26,9 x 35,8 cm, musée de Pont-Aven, legs Yves Marmin 2022. (Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959, attribué à l’Ecole de Pont-Aven). |

Meijer de Haan, Autoportrait au costume breton, 1889, huile sur toile, 74 x 54 cm, collection particulière.

(Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot 24 juin 1959).

|

|

|

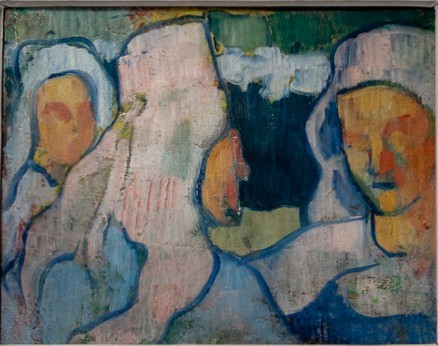

Emile Bernard, Trois Bretonnes en buste et en coiffe, 1888, huile sur toile, 24 x 31 cm, collection particulière.(Ancienne collection Marie Henry, vente Drouot juin 1959). |

Charles Filiger, Le Christ en buste entre deux anges et la vierge, vers 1892, gouache rehaussée d’or sur papier, 15,7 x 13,8 cm, Quimper, musée des Beaux-Arts.(Ancienne collection famille Marie Henry, vente Drouot juin 1959). |

Quatre tableaux de Meijer de Haan, sont retirés de la vente de juin par la famille Cochennec qui estimait qu’ils ne se vendaient pas assez bien : Nature morte au pichet bleu, Nature morte : broc et betteraves, Cafetière et poires, et une nature morte aux oignons.

|

|

Nature morte : broc betteraves, 1889-1890Huile sur toile, 65 x 54 cm, musée de Pont-Aven(Ancienne collection Marie Henry) |

Nature morte au pichet bleu et quatre poires, 1889-1890Huile sur toile, 39 x 45 cm, musée de Pont-Aven(Ancienne collection Marie Henry) |

D’autres œuvres de Filiger qui n’avaient pas été mises en vente en 1959 et qui appartenaient à Henri Mothéré seront vendues plus tard par la petite fille de Marie Henry, Savine Roques-Lollichon, au libraire Maurice Malingue : Rêverie, La Maison du Pen-du, Paysage du Pouldu et L’Homme nu assis devant un paysage.

|

|

|

Charles Filiger, Rêverie, vers 1890, Gouache et aquarelle sur papier, 12,2 x 16,5, Collection particulière.(Ancienne collection Mothéré, famille Marie Henry). |

Charles Filiger, Paysage du Pouldu, vers 1895, gouache sur papier, 26 x 38,5 cm, Quimper, musée des Beaux-Arts.(Ancienne collection Mothéré, famille Marie Henry). |

Charles Filiger, Homme nu assis devant un paysage, 1892, gouache sur carton, 30,9 x 26,4 cm., collection particulière.

(Ancienne collection Mothéré, famille Marie Henry).

Deux tableaux de Meijer de Haan, étaient visibles en 2008 dans la maison de sa petite-fille Léa Cochennec, épouse Duteil, à Kerfany, maison construite dans les années 1970 sur un terrain mitoyen de la maison où habitait sa grand-mère, et devenue propriété de la famille Le Doze. Les deux tableaux ont été acquis en 2018 par le musée de Pont-Aven.

Léa Duteil-Cochennec, vers 2008-2009, dans son salon à Kerfany, sous deux tableaux de son grand-père, Nature morte : broc et betteraves, 1889-1890, huile sur toile, 65 x 54 cm et la Nature morte au pichet bleu et quatre poires, 1889-1890, huile sur toile, 39 x 32, 5 cm.

Photo © Marie Hélène Le Doze.

Marie Poupée, Marie Henry : une auberge, une collection

1889-1893, quatre ans qui ont rendu célèbre la modeste auberge des Grands Sables et sa propriétaire, Marie Poupée ; quatre ans seulement où ont été réalisés des centaines de peintures, dessins, sculptures au cours de séjours plus ou moins longs : quelques jours (Paul-Emile Colin, Mogens Ballin), quelques mois (Sérusier, Verkade, Gauguin), un peu plus d’une année (De Haan, Maufra), trois ans (Filiger). Ils ont tous contribué à la notoriété de Marie Henry dans le monde de l’art.

Quatre ans seulement.

Une collection

Les œuvres laissées à la Buvette de la Plage par les peintres lors de leurs départs ont constitué une collection connue dès ses débuts par le cercle des relations de ces peintres. Elle verra sa renommée grandir peu à peu à partir de l’exposition Barbazanges en 1919, puis surtout au moment des ventes Drouot de 1959. Elle est aujourd’hui dispersée aux quatre coins du monde dans les plus grands musées, dont le musée des Beaux-Arts de Quimper et le musée de Pont-Aven, mais aussi chez des collectionneurs privés. Ce sont désormais les expositions auxquelles les peintres du Pouldu donnent lieu régulièrement qui contribuent, par les références de leurs catalogues, à faire connaître le nom de Marie Henry :

- 1920 : New York, De Zayas Gallery, Exposition de peintures de Paul Gauguin, 5-17 avril 1920.

- 1985 : Saint-Germain-en-Laye, Le Chemin de Gauguin, genèse et rayonnement, musée départemental du Prieuré, 7 octobre 1985-2 mars 1986.

- 1992 : Yokohama, musée d’Art, Gauguin et ses amis peintres : la collection Marie Henry, Buvette de la Plage, Le Pouldu, Bretagne, 11 avril-31 mai 1992.

- 2009-2010 : Amsterdam musée historique juif, Meijer de Haan : le Maître caché, 13 octobre 2009-24 janvier 201 ; Paris : musée d’Orsay, - 16 mars-20 juin 2010 ; Quimper, musée des Beaux-Arts, 9 juillet-11 octobre 2010.

- 2019 : Paris, galerie Malingue, Filiger, 27 mars-22 juin 2019.

Et les nombreuses autres expositions d’œuvres de Gauguin.

Une auberge

La Buvette de la Plage et son histoire tombèrent progressivement dans l’oubli. Vendue en 1911, l’auberge devint un simple café. Devenue Restaurant de la Poste et de la Plage, elle connut un court regain de célébrité en 1924 lors de la découverte des fresques peintes sur une cloison. Mais la maison fut démolie entre les deux guerres et à son emplacement on construisit l’Hôtel de la Plage, devenu le Café de la Plage.

C’est grâce à l’intérêt que lui porta Jean Marie Cusinberche (81) et l’exposition « Le Chemin de Gauguin, genèse et rayonnement » qu’il organisa du 7 octobre 1985 au 2 mars 1986 au musée départemental du Prieuré à Saint-Germain-en-Laye que cette belle histoire du Pouldu fut mise en lumière. L’idée de refaire une auberge à l’identique germa alors (82).

Le bâtiment originel ayant disparu, il fut décidé d’utiliser une maison voisine qui présentait les mêmes caractéristiques de construction que l’originale pour recréer ce lieu tel qu’il existait un siècle plus tôt et en faire une reconstitution historique. En juillet 1989, centenaire de l’arrivée des peintres, on inaugura la reconstitution de la Buvette de la Plage, dans une maison située à une dizaine de mètres de l’emplacement d’origine. L’établissement est alors baptisé « Maison Marie Henry ». Gérée par une association à partir de 1990, elle passa dix ans après en régie municipale et fut appelée « Maison-musée du Pouldu. Sur les traces de Gauguin ».

Le nom de Marie Henry disparut.

La Maison-musée du Pouldu, [En ligne], [consulté le 19 février 2025],

disponible sur : https:// fr.wikipedia.org/wiki/Auberge_de_Marie_Henry.

L’histoire va prendre un nouveau tournant en juillet 2025 avec l’ouverture du centre d’interprétation GAP, « Gauguin Atelier du Pouldu », vaste complexe muséographique sur Gauguin et ses compagnons artistes, englobant la reconstitution de la modeste Buvette de la Plage.

Mes remerciements à André Cariou

et à

Anne Bez, Jeanne Billot, Françoise Delarbre, Philippe Dréno, Ann'Yvonne Le Bourgeois, Annick le Douget, Marie Hélène Le Doze,

Lisenn Morvan, Maud Naour.

(50) Audience publique du 14 novembre 1894.

(51) PERRUCHOT Henri, La Vie de Gauguin. Paris : Hachette, 1961. p. 49.

(52) CHASSE Charles, Gauguin et le groupe de Pont-Aven. Paris : H. Floury éditeur, 1921. p. 60.

(53) Etat des services d’Ida Cochennec née Henry, Archives départementales du Finistère, 1 T 639.

(54) En 2024, 1 franc 1911= 3,65 € (Source INSEE).

(55) CHASSE Charles, op. cit. p. 37.

(56) CARIOU André, Charles Filiger, correspondance et sources anciennes, op.cit. p.259.

(57) LE FEUVRE Daniel, André Jolly au musée de Pont-Aven. Le Faouët : Liv’Editions, 2019. p.7.

(58) CHASSE Charles, op. cit. p. 50.

(59) CARIOU André, Charles Filiger, correspondance et sources anciennes, op. cit. p. 154.

(60) SALMON André, Gil Blas, 17 mars 1913.

(61) Francis Norgelet (1872-1935), écrivain, poète et critique d’art.

(62) En 2024, 1 franc 1919 =1,52 € (source INSEE).

(63) Recensement de 1921.

(64) Histoire et patrimoine du pays de Rosporden, Les écoles de Rosporden-Kernével 1807-1945, p. 97.

(65) Charles Chassé (1883-1965), écrivain et biographe, professeur agrégé d’anglais à l’école navale de Brest après la guerre, écrivant des articles sur la littérature et l'art dans la presse locale.

(66) CHASSE Charles, op. cit. p.25.

(67) Ibid. p. 44.

(68) CHASSE Charles, Gauguin et son temps. Paris : La Bibliothèque des arts, 1955. p.63.

(69) CHASSE Charles, Gauguin et le groupe de Pont-Aven. Paris : H. Floury éditeur, 1921. pp. 26-50.

(70) COLLIOU-GUERMEUR Marie-Claude, Terres et gens du Belon, 2003, p. 235.

(71) Savine : féminin d’un des prénoms de Georges Savinien Mothéré, dit Henri Mothéré.

(72) Dans son cahier de 1946 il dit craindre que sa documentation n’ait péri sous les coups de bombes « made in América ». Donc il n’est plus à Toulon à ce moment-là.

(73) Notes de Marie Hélène Le Doze prises lors d’un interview de Léa Duteil-Cochennec en 1989.

(74) Mars 2025 : Marie Henry est bien décédée à Pierrefeu-du-Var, mais il n’y a pas de trace d'elle dans les cimetières de la commune. (Mairie de Pierrefeu-du-Var, mars 2025). Pas de tombe non plus à son nom à Toulon où elle était domiciliée.

(75) MOTHERE Henri, op. cit.

(76) CHASSE Charles, Gauguin et son temps, op. cit.

(77) CHASSE Charles, Gauguin et son temps, op. cit.

(78) MALINGUE Maurice, La Vie prodigieuse de Gauguin, op. cit. p.152.

(79) En 2024, 1 franc 1959 = 0,02 € (source INSEE).

(80) Catalogue de la vente du 16 mars, musée de Pont-Aven.

(81) Jean Marie Cusinberche (1947-2020), documentaliste et historien d’art.

(82) Historique du projet : HUON Ghislaine, [En ligne] [consulté le 23 février 2025] disponible sur https://maisonmariehenry.over-blog.com/article-les-secrets-de-l-oie-dans-la-maison-marie-henry-51839307.html