Littérature

Peinture

- Maurice Asselin

- Anselmo Bucci

- Maurice Chabas

- Marcel Fournier

- Fernand Jobert

- Emile Jourdan

- Moïse Kisling

- Constantin Kousnetzoff

- Clémence Molliet

- Henry Moret

- Etienne Noel

- Jean Pégot-Ogier

- Ludovic-Rodo Pissarro

- V.-J. Roux-Champion

- Alberto Carlos de Souza Pinto

- Julio José de Souza Pinto

- Jacques Vaillant

- Kanaé Yamamoto

Divers

Vie artistique à Moëlan

Auberges, hôtels, cabarets…

Des rives du Belon au port de Brigneau, 1870-1950

Laurence Penven (octobre 2019)

6 Brigneau 1890-1950

6.1 Le « Ti-Bras »

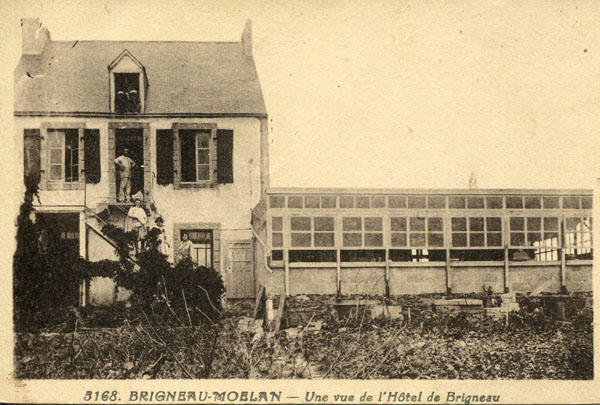

En 1870, un immeuble est construit à Brigneau par M. Ouizille, industriel, pour y loger les gérants de son usine de poisson voisine. Les époux François Philippon et Marie-Anne Strugeon achètent l’immeuble en 1889 et y ouvrent un débit de boissons. En 1911, c’est un cabaret, tenu par Joseph Montfort et son épouse Gabrielle Philippon. Fernand Jacquet (1880-1967), gérant de l’usine Pellier, y habite de 1908 à 1914. Ami des peintres fréquentant l’auberge de « la Mère Bacon », il leur achète des tableaux et monte ainsi une galerie d’art à Brigneau. A partir de 1933, la gérance du commerce est assurée par Madame Briec, dont le mari tient le chantier naval sur le quai en dessous de l’immeuble, que l’on appelle désormais « Ti-bras », par allusion à ses dimensions.

Leur fille Marie-Louise épouse Emile Brintin, patron-pêcheur. Dans chaque café, (et à Brigneau il y en avait plusieurs !) les pêcheurs ont la possibilité de venir faire cuire leurs poissons pour se faire une soupe. En 1953, quand Marie-Louise Brintin prend la gérance du « Ti-bras », elle ouvre aussi une salle de restaurant où l’on peut venir déguster sa célèbre « cotriade de Brigneau ». Charles Le Quintrec (1926-2008) se souvenait qu’à Brigneau « on servait la cotriade chez Brintin à de fines gueules de poètes comme Jean Laugier[1924-2006], Lionel Ray (1935-), Pierre Michel et Louis Le Cunff (1919-1989). …La soupe ultime, servie par Marie-Louise égalait à elle seule les festins de Luculus ». (1)

L’activité cesse en 1979.

6.2 Le café Sellin - Le Maout, maison Le Cunff

En 1928, une cabine téléphonique et télégraphique, demandée par les habitants de Brigneau, est installée au café Le Maout.

L’écrivain Louis Le Cunff, qui avait acheté le café pour en faire sa résidence secondaire à Brigneau, recevait aussi chez lui de nombreux écrivains, dont Xavier Grall (1930-1981).

6.3 Le café « Kreiz-ar-ch'oat »

Au centre du bois, comme son nom l’indique, surplombant la ria entre le port et la pointe de Malachappe, le café « Kreiz-ar-ch’oat » était un débit de boissons tenu, au moment où Pierre Mac Orlan passe ses étés à Brigneau, par Marie-Anne Le Torrec, épouse Le Doze. Elle est mise en scène dans le roman Le Chant de l‘équipage. Les personnages du roman (Krühl = Pierre Mac Orlan- et Désiré Pointe= Emile Jourdan) se retrouvent souvent chez elle autour d’un verre.

7 Malachappe

7.1 1910-1920 (voir aussi notre article sur « La Mère Bacon »)

De même que l’on pouvait se rendre à Kergroës en charrette depuis la gare de Moëlan, de même un « service » de charrette existait entre la gare et Brigneau.

Une anecdote rapporte que lors de l'arrivée aux beaux jours des "artistes Parisiens", quand les mères de famille entendaient arriver la charrette qui amenait tout ce beau monde jusqu'à Malachappe (on les entendait de loin paraît-il !), elles ordonnaient à leurs enfants de rentrer immédiatement à la maison, et de ne pas regarder "les créatures" ! (2)

Marie-Jeanne Orvoën, épouse Bacon a ouvert à Malachappe en 1910 une pension-auberge, qui fait aussi commerce de petite épicerie, et qui très vite, connaît la renommée. L’époque de la pension Gloanec à Pont-Aven et de la buvette de la plage au Pouldu est encore présente dans les esprits, et cette grande maison idéalement située a tout pour plaire aux peintres. Fréquenté par des « matelots de Gâvres aux oreilles ornées d'anneaux d'or, thoniers de Groix ou de Concarneau [qui] buvaient le cidre et chantaient, le soir, d'une voix menue, nasillarde et gémissante, les belles chansons de la côte qui ne finissent pas » (3), cet établissement va aussi, pendant plus de dix ans, être le lieu de ralliement d’artistes issus du groupe de Pont-Aven ou venant de Montmartre, et à qui Brigneau semblait la terre promise.

|

|

Maurice Asselin, qui avait découvert la Bretagne en 1905 et avait fait plusieurs séjours à Kerfany et Kergroës, fait de Brigneau son port d’attache et l’éloge qu’il en fait à Montmartre incite des peintres, mais aussi des écrivains et humoristes à le rejoindre. Pierre Mac Orlan, Roland Dorgelès, Francis Carco, Charles Müller, André Warnod,Jacques Vaillant, Marcel Fournier (1869-1917), Etienne Noël (1885-1964), Ludovic-Rodo Pissaro, André Salmon (1881-1969), se retrouvent l’été chez la « Mère Bacon » entre 1910 et 1914. Leur production est intense.

Maurice Asselin, qui avait découvert la Bretagne en 1905 et avait fait plusieurs séjours à Kerfany et Kergroës, fait de Brigneau son port d’attache et l’éloge qu’il en fait à Montmartre incite des peintres, mais aussi des écrivains et humoristes à le rejoindre. Pierre Mac Orlan, Roland Dorgelès, Francis Carco, Charles Müller, André Warnod,Jacques Vaillant, Marcel Fournier (1869-1917), Etienne Noël (1885-1964), Ludovic-Rodo Pissaro, André Salmon (1881-1969), se retrouvent l’été chez la « Mère Bacon » entre 1910 et 1914. Leur production est intense.

André Salmon : Bonne mère Bacon de Brigneau-en-Moëlan, hôtelière au grand cœur sous de puissants « estomacs », toi qui savais si bien tirer à point le homard du four, et dont le cidre coulait à flots et à discrétion, ce que ceux qui me lisent auront peine à croire. (4)

Lettre de Max Jacob à André Salmon du 9 mai 1910 : « Je serai très heureux de te voir à Moëlan ainsi que ta femme et à Quimper sans doute » (Salmon a l’intention d’aller en Bretagne au mois d’août).

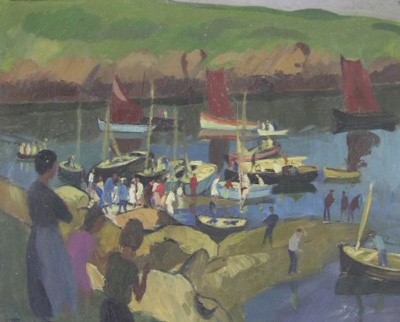

Etienne Noël, Brigneau, 1912

Un pastel de Georges Joubin (1888-1983), représentant un Retour de pêche à Brigneau, illustre bien une déclaration du manifeste de l’ « Ecole de Montmartre » fondée vers 1912 avec, entre autres, Maurice Asselin : « nous croyons pouvoir réaliser une œuvre non pas nourrie d’abstraction, mais plongeant aux racines même de la vie »

Un pastel de Georges Joubin (1888-1983), représentant un Retour de pêche à Brigneau, illustre bien une déclaration du manifeste de l’ « Ecole de Montmartre » fondée vers 1912 avec, entre autres, Maurice Asselin : « nous croyons pouvoir réaliser une œuvre non pas nourrie d’abstraction, mais plongeant aux racines même de la vie »

Fernand Jobert, qui avait une maison à Belon, se joignait aussi au groupe des peintres, et encore Moïse Kisling (1891-1953), Georges Manzana-Pissaro (1871-1961), Maurice Sauvayre (1889-1978), grand ami de Pierre Mac Orlan, et les caricaturistes et humoristes Pierre Ladureau (1882-1974), Ricardo Florès et Paul Bour (1884-1959).

Moïse Kisling y revient après la guerre, en 1919.

Georges Joubin, Retour de pêche à Brigneau.

|

|

Sauvayre et Ladureau, A l’amiral Bacon Duvivier |

Pierre Ladureau, Entrée du port de Brigneau |

7.2 Après 1920

Le recensement de population de 1921 indique Jacques Vaillant domicilié à l’auberge Bacon.

En 1922, après avoir quitté l’auberge au-dessus de la digue les époux Bacon font construire une maison, un peu plus loin, toujours à Malachappe. Ce sera un restaurant fort renommé. Curnonsky, Tal Coat, les musiciens Claude Luter, Claude Bolling, Jo Privat, complètent la liste de la fidèle clientèle d’habitués qui loue des chambres chez l’habitant ou vient, depuis Kerfany et Kergroës, voire de Pont-Aven ou même de plus loin, goûter au fameux homard que l'on disait alors "à l'américaine".

Tirant parti du point de vue exceptionnel sur la mer et les îles, Madame Bacon fait construire une grande salle avec baies vitrées, ayant une vue panoramique depuis l’île de Groix jusqu’à l’archipel des Glénan. Un nouveau tournant est pris : la grande salle du restaurant est l’endroit idéal pour organiser les grands banquets de mariage ou de fêtes locales comme les fameuses régates de Brigneau.

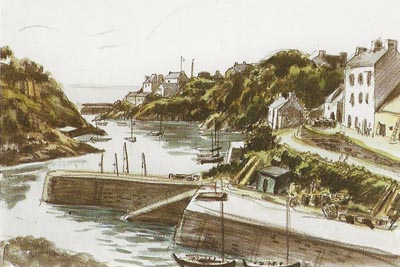

Henri Barnoin (1882-1935) et le Hollandais Matthieu Wiegman (1886-1971) en 1923, peignent Brigneau. Auguste Pierret le dessine en 1927.

Un peu avant la seconde guerre mondiale, Albert Copieux (1885-1956), Xavier Josso (1894-1983), Tal Coat (1905-1985) sont à Brigneau.

|

|

Matthieu Wiegman, Port de Brigneau, 1923 |

Auguste Pierret, Vue du port de Brigneau-en-Moëlan (Bretagne) |

|

|

Henri Barnoin, Brigneau |

Jean Lachaud, Brigneau |

|

|

Xavier Josso, Brigneau, 1938 |

Xavier Josso, Brigneau, 1934 |

|

|

Copieux, La rentrée des sardiniers |

Est-ce à l’occasion d’un repas à l’auberge de Malachappe que Tal-Coat en peint la salle à manger ?

|

|

Tal Coat, Auberge de Malachappe |

Tal Coat, Malachappe en Brigneau, 1927 |

Au Salon d’hiver de 1946, le peintre Georges-Bertrand Bazot expose plusieurs peintures : « Les pêcheurs de Brigneau », « Malaschappe », « Le port et la rivière à Brigneau ».

A partir de 1947, c’est la nièce de Madame Bacon, Elisa Orvoën, épouse Le Serrec, qui va tenir le restaurant, pendant encore quelques décennies. Les artistes fréquentent toujours le restaurant, même s’ils prennent désormais pension chez l’habitant ou descendent plus volontiers dans les hôtels de Pont-Aven.

Maurice Sauvayre, Portrait d’Elisa

En 1955, on note la présence à Brigneau de Pierre-Eugène Clairin (1897-1980).

|

|

Pierre-Eugène Clairin, Port de Brigneau, 1955 |

Pierre-Eugène Clairin, 1969 |

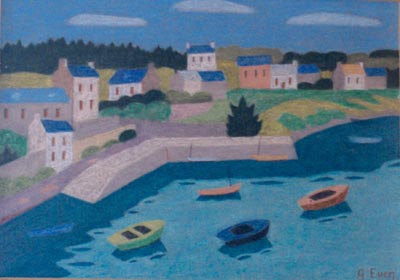

Peu après, André Even (1918-1997), qui, après la peinture religieuse, s'est mis à la peinture de paysages, saisit un Brigneau très coloré, où dominent les bleus.

Le quai de 1968 n'est pas encore construit.

André Even, Brigneau. Coll. part.

![]()

Du Belon à Brigneau, en passant par Kergroës et Kerfany, c’est donc presque sur toute la côte de Moëlan que les artistes ont séjourné depuis la fin du XIXè siècle. A Merrien en effet, faute de pension Lepage ou d’auberge Bacon, il n’y eut pas de colonie d’artistes.

Retenons toutefois la maison Pennec vue par Jules Le Ray (1875-1938) et l'entrée de la ria par André Dauchez (1870-1948). C'est également l'époque où Adolphe Beaufrère (1876-1960) immortalise lui aussi Merrien.

|

|

Jules Le Ray (1875-1938), Paysage de Merrien (la maison Pennec), vers 1910 |

André Dauchez (1870-1948), Entrée de la ria de Merrien |

|

|

Adolphe Beaufrère - Le bras de mer de Merrien - 1941 Eau-forte (240 x 180 mm) Musée des beaux-arts de Rennes |

Adolphe Beaufrère - Merrien, barque sur la rivière Huile sur toile (650 x 460 mm)

|

Par bateau, en charrette, à pied, à vélo, les artistes sont descendus dans de simples auberges, ou ont pris une chambre chez l’habitant, parfois trouvé un refuge de fortune pour une nuit dans un bistrot chaleureux, ou séjourné chez un ami artiste lui aussi, ou encore dans une pension « pour touristes ».

Profitant du développement du tourisme naissant et de l’essor de la gastronomie de la mer, des particuliers ont su saisir l’occasion pour ouvrir des auberges, restaurants ou hôtels. Quelques artistes aussi, s’implantant à Moëlan, jouent les mécènes et reçoivent leurs amis.

On pourra retenir quelques noms :

Au Clec’h Burtul (parcelles qui deviendront Kerfany) : Julia Guillou (de Pont-Aven), Marie Henry.

A Kergroës, puis au port de Belon, à Kerfany et à Kersell : la famille Salin : Mathurin (le grand-père), Yves et Louis (ses fils), Mathurin (le petit-fils) et Marie Lepage, gérante de leurs auberge et hôtel.

A Kergroës encore : Thérèse Quentel, épouse Drénou.

Au Belon : Fernand Jobert.

A Malachappe : Marie-Jeanne Orvoën, épouse Bacon.

Que reste-t ’il de cette époque ?

La villa du Clec’h Burtul que louait Julia Guillou a été rasée, à Kergroës, la première auberge Salin n’existe plus depuis 1913, la seconde, devenue Hôtel des Bruyères, puis école libre, menace de s’écrouler. Du vivier Salin (puis Prunier), il ne reste que des murs en ruines sous le domaine de Beg-Porz.

Au Belon, la « maison d’amis » de la propriété de Fernand Jobert, vendue plusieurs fois, est inoccupée presque toute l’année. A Brigneau, les portes du « Ti-bras » ne s’ouvrent plus. A Blorimond, « le Kerfany » est à vendre.

L‘ancienne pension de Kerfany, un temps occupé par la Ville de Quimperlé pour ses colonies de vacances, est devenu la résidence « Castel Beach ». A Malachappe, l’ancienne auberge Bacon, un temps usine Orvoën, est devenue récemment propriété Bouroullec. Un panneau d’interprétation du patrimoine, sur le mur de la maison, rappelle le passé de l’auberge.

Il n’y a plus d’auberge ni d’hôtel à Kergroës, à Blorimond, à Malachappe. Plus de bistrot à Lanriot. Un seul au Belon, avec des horaires d’ouverture réduits.

Heureusement, à Kersell, une galerie d'art où vit un artiste-peintre rappelle en filigrane le passé artistique très riche de Moëlan.

Nos remerciements à :

Jeanine Boulat, André Cariou, Françoise et Philippe Delarbre, Philippe Dreno, Thierry Jobert, Françoise Jund-Casanova, Madeleine Kergoat, Alain Le Beuz, Anne-Yvonne Le Bourgeois, Nelly le Roy, Arnaud Le Serrec et aux personnes ayant préféré garder l’anonymat.

![]()

(1) Charles le Quintrec, Bretagne et univers, Ouest-France, 1988

(2) Témoignage de Michel Goubin

(3) In Les Annales politiques et littéraires, 01 juillet 1928

(4) André Salmon, L’Air de la Butte, les Editions de la nouvelle France, Paris, 1945